ECONOMIA E SOCIETA'

idee per il socialismo democratico

STATO E MERCATO

“Lasciate dunque che io esprima tutta la mia ferma convinzione che quanto dobbiamo soprattutto temere è di lasciarci vincere dalla paura, da quella paura senza nome, irragionevole e ingiustificata, che paralizza i movimenti necessari per trasformare una ritirata in un’avanzata.”

Discorso di insediamento di Franklin Delano Roosevelt (Washington, 4 marzo 1933)

* Il XVIII secolo si caratterizzò, nell’ambito delle teorie economiche, per l’affermazione di una concezione radicalmente liberista dell’economia di mercato. Adam Smith affermava, ad esempio, che l’economia basata sul libero scambio fosse perfettamente capace di autoregolarsi e di procedere senza scosse (ovvero senza crisi) verso una continua implementazione del benessere e della ricchezza sociali. All’interno di tale visione (decisamente in controtendenza rispetto alle contemporanee correnti mercantiliste), lo stato doveva rimanere estraneo al funzionamento economico della società, occupandosi esclusivamente di mantenere nei propri confini ordine e giustizia: elementi indispensabili per il suo funzionamento anche dal punto di vista economico.

*

** Il XIX secolo vide invece l’affermarsi di teorie socialiste rivoluzionarie (la più importante delle quali fu senza dubbio quella marxista), secondo le quali il sistema di mercato capitalista sarebbe caratterizzato da forte instabilità (ricorrenti crisi) e ingiusto (crescente sperequazione tra poveri e ricchi) e minato al proprio interno da contraddizioni che ne porteranno infine alla caduta, ovvero alla nascita di una società basata sulla cooperazione e l’abolizione della proprietà privata.

*

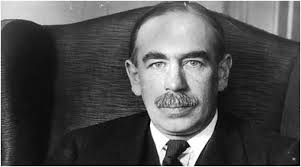

*** Il XX secolo invece, vide sorgere una terza visione del capitalismo e dell’economia, comunemente detta keynesiana (dal nome di Maynard Keynes, il primo e principale esponente di tale corrente) e che potremmo definire “mista”, in quanto basata sull’idea che lo stato e le forze dell’economia capitalista debbano lavorare di conserva. Il capitalismo è infatti un’organizzazione economica che se da una parte produce effettivamente benessere (attraverso lo sviluppo industriale e tecnologico), dall’altra è anche profondamente instabile in quanto è soggetta a crisi ricorrenti, e più in generale non è orientata al benessere sociale bensì, quantomeno innanzitutto, al profitto privato.

Il capitalismo è – per dirla con una metafora – come un’automobile, capace di lavorare correttamente per chilometri e chilometri (fasi di crescita), ma anche a un certo punto di incepparsi e abbandonarci per la strada (crisi). Proprio per prevenire tale inconveniente, o per porvi rimedio quando si presenti, è necessario a volte l’intervento di un meccanico, di qualcuno che conosca il funzionamento della macchina e sia in grado di farla funzionare al meglio delle sue possibilità. Questo “meccanico” è appunto, nella visione keynesiana, lo stato, che nei momenti di crisi e difficoltà ha il dovere di intervenire con strumenti di politica economica per permettere a tale sistema di continuare a funzionare a favore dell’intera società, piuttosto che per gli interessi di una ristretta classe di capitalisti.

Questa “Terzia Via”, intermedia tra socialismo ortodosso e capitalismo puro, tra pianificazione economica statale e libertà delle forze cieche del mercato, si è tradotta storicamente non solo nelle grandi riforme roosveltiane degli anni ’30 in USA (riforme di ispirazione apertamente keynesiana, conosciute come New Deal), ma anche – secondo alcuni storici – nelle politiche economiche dei regimi fascista in Italia e nazionalsocialista in Germania, nonché probabilmente in quelle di altri paesi della storia del XX secolo [su questo argomento, cfr W. Schivelbusch; “3 New Deal” - Stati Uniti, Italia e Germania; edizioni Tropea]. Non a caso l’espressione “Terza Via” qui utilizzata, si riferisce di solito ai regimi totalitari europei non socialisti (anzi, antisocialisti) sorti tra gli anni venti e quaranta, la cui ambizione era di costituire un’alternativa tanto al blocco socialista sovietico quanto alle potenze europee tradizionali, democratiche e liberali.

In sintesi quindi, quello che possiamo chiamare keynesismo fu ed è un movimento di pensiero fondato sull’idea che il capitalismo sia un’organizzazione economica imperfetta ma, quantomeno al momento, impossibile da superare, la quale quindi – per il bene della comunità complessivamente intesa – deve essere, specie nei momenti di crisi, almeno in parte governata politicamente anziché totalmente abbandonata a se stessa e alle proprie logiche irrazionali.

Queste convinzioni sono oggi in gran parte alla base delle politiche riformiste dei partiti della Sinistra (ma non solo di essa…) europea e mondiale e costituiscono uno degli orizzonti ideologici della critica politica al capitalismo (quantomeno a quello più radicalmente liberista), specie dopo il collasso e la caduta del blocco dei paesi del Socialismo reale, eredi della tradizione rivoluzionaria marxista.

*

Qui avanti faremo alcune considerazioni molto generali, di impronta keynesiana.

Ci chiederemo innanzitutto in che modo lo stato possa intervenire per tentare di risolvere o almeno attenuare alcuni aspetti negativi dell’economia capitalista (disoccupazione e, sua principale conseguenza sul piano sociale, pauperismo), aspetti che emergono con particolare virulenza nei periodi di crisi di tale sistema.

Ma prima cercheremo di individuare e descrivere le due possibili modalità di tale crisi, sia singolarmente, che nelle loro somiglianze.

Infine, faremo alcune ipotesi sul possibile futuro funzionamento delle società capitaliste, a partire dalla considerazione delle trasformazioni che esse già stanno conoscendo.

Due tipi di crisi: crisi di sovrapproduzione e crisi finanziarie

In un sistema di produzione capitalistico, tutte le crisi sono in ultima analisi legate alla decrescita dei profitti capitalistici (il profitto essendo lo scopo e il motore ultimo di tale sistema), ovvero sono crisi di contrazione dei mercati(incapaci di generare profitti sufficienti alla propria espansione o anche solo al proprio mantenimento). Tutto ciò produce una crisi occupazionale, che significa un aumento della disoccupazione e quindi della popolazione priva di un reddito generato dal proprio lavoro (salario). Quest’ultimo aspetto è quello più propriamente sociale, che interessa meno da vicino l’economia pura (quantomeno laddove con tale termine si intenda la scienza del profitto) ma più da vicino la scienza della società e la politica.

Ciò detto, vi sono due tipi essenziali di crisi all’interno dell’economia capitalista: uno (già studiato da Marx e in parte dai classici dell’economia) di natura produttiva, e uno (su cui gli economisti si soffermarono solo a partire dal XX secolo, essendo la finanza divenuta una forza economica preponderante sulla cosiddetta economia industriale o “reale” solo a partire da esso) di natura finanziaria e speculativa.

a) Crisi di sovrapproduzione

Il primo ad essere studiato (perché più antico) fu il tipo di crisi generato da un eccesso di produzione.

Prima dell’affermazione dell’economia industriale (che sorge appunto in concomitanza con le prime fasi di sviluppo del capitalismo), le crisi di produzione erano crisi di sottoproduzione: le possibilità tecnologiche infatti, erano così scarse che molto difficilmente l’offerta di merci (cioè la produzione) poteva eccedere la domanda. Casomai accadeva l’opposto, e allora si avevano i periodi di carestia.

Ma l’affermazione dell’industria come strumento di creazione seriale generò la possibilità di produrre volumi di beni tali, da determinarne una sovrapproduzione: il fatto cioè che essi vengano creati in quantità eccessiva rispetto alla domanda, ovvero alla capacità dei mercati di assorbirli.

Qual è il meccanismo puramente economico capace di generare una tale sovrapproduzione? Il capitalista produce merci attraverso altre merci: sia inanimate (capitali) che animate (lavoro umano). Le vende a un dato prezzo ricavandone una certa quantità di ricchezza, attraverso cui deve anzitutto pagare il costo della loro produzione, risultante della somma dei vari elementi di costo. Tali elementi sono: il prezzo dei capitali inanimati e il costo del lavoro degli operai (salario). Quel che resta dopo questa sottrazione è l’utile o profitto d’impresa. Tale utile (di solito) viene dal capitalista reinvestito al fine di accrescere la produzione delle proprie merci e di conseguenza, almeno nelle sue intenzioni, il volume dei suoi utili.

Secondo Marx, e non solo secondo lui (Keynes fu il primo economista a essere scettico a riguardo) fino a quando il capitalista ricava degli utili dalla vendita dei suoi prodotti è portato pressoché inevitabilmente a reinvestirli per accrescerli ulteriormente. Ma fino a quando egli ha bisogno di accrescere la produzione, ha bisogno anche di maggior manodopera. E poiché il lavoro umano è una merce (pagata in salari), come ogni altra merce tende a crescere di valore finché ve n’è richiesta, ovvero fino a quando ve n’è scarsità. Finché quindi il capitalista investe in nuova produzione, i salari aumentano e con essi aumenta il potere d’acquisto degli operai. Non essendovi difatti abbastanza operai rispetto alla richiesta di lavoro dei capitalisti, questi cercano di attirali attraverso dei buoni salari.

A un certo punto però, si ha una rottura: alcuni capitalisti si accorgono di avere investito eccessivamente nella produzione delle proprie merci, dal momento che alcune di esse restano invendute. Hanno cioè speso troppi capitali per la loro produzione e parte di essa è in eccesso rispetto alle reali esigenze del mercato. Sono quindi eccedenti anche alcuni lavoratori, che perciò vengono licenziati. Ha così inizio la fase recessiva!

I lavoratori licenziati infatti, sono senza lavoro ma devono lavorare, ragion per cui sono disposti a farlo a prezzi più bassi di coloro che già lavorano, facendo così scendere i salari. La concorrenza tra lavoratori porta insomma, in una fase recessiva, all’abbassamento di questi ultimi.

Ora, conseguenza di questo abbassamento è un ulteriore abbassamento della capacità di acquisto delle merci, dal momento che i lavoratori, che complessivamente costituiscono la gran massa degli acquirenti delle merci, sono più poveri. Ma tutto ciò comporta anche che il volume complessivo della produzione sociale inizi a scendere ulteriormente: altri capitalisti infatti si troveranno, in conseguenza del calo delle vendite dei propri prodotti, nella condizione di avere sovraprodotto merci e saranno quindi costretti a licenziare dipendenti.

Si crea così una spirale recessiva: sovrapproduzione → licenziamenti → sovrapproduzione → licenziamenti, e così via all’infinito… Si instaura insomma un meccanismo di decrescita dei profitti, che impone di limitare la produzione e quindi di licenziare, portando così a una nuova decrescita dei profitti e così via.

Ovviamente questo meccanismo può valere per un settore specifico dell’economia, ma non per il complesso delle produzione sociale di un dato Stato o di una data regione. Ma se invece la spirale recessiva riguarda settori trainanti per l’intera economia, tale decrescita si diffonde a tutta la produzione sociale, creando uno stato di crisi generalizzato. Nel primo caso, la crisi di un settore produce una disoccupazione che può essere assorbita da altri settori in crescita, nell’altro invece tale disoccupazione non può essere riassorbita e produce quindi un “effetto domino” che peggiora sempre di più lo stato dell’economia sociale.

Marx non aveva elaborato strategie di uscita da tali crisi. Pensava a riguardo che ciò fosse possibile solo attraverso i meccanismi autoregolativi del mercato che pure comportavano secondo lui atroci sofferenze sociali. Il suo discorso era essenzialmente questo: se i lavoratori cadono sempre più nella povertà, è inevitabile che la loro vita sia sempre più dura e segnata da fame e malattie. Ciò comporta che col tempo il loro numero diminuisca.

Se una merce (e il lavoro umano è una merce) diminuisce quantitativamente, il suo valore (posto che vi sia richiesta) aumenta. Il fatto che vi siano pochi operai implica quindi che, ad un certo punto, i capitalisti inizino ad avvertire una carenza strutturale di manodopera. Per attrarla, essi saranno allora costretti ad aumentare i salari, ma così facendo porranno le basi per un incremento della ricchezza dei lavoratori e perciò anche della domanda aggregata di merci. Quindi, tornando ad alzarsi i salari, ritornerà a crescere anche la produzione, ovvero torneranno ad aumentare le merci prodotte, i profitti e gli investimenti produttivi.

Si ha così l’inizio di una nuova fase di crescita (come la precedente destinata prima o poi a finire) durante la quale la produzione sarà inferiore alla domanda di merci, e il lavoro umano sarà pagato a livelli tali da consentire l’assorbimento delle merci prodotte e di conseguenza un’ulteriore crescita dell’occupazione (spirale della crescita).

Quella qui proposta è una versione estremamente “tragica” del decorso della crisi: altri economisti, ideologicamente meno avversi al capitalismo, immaginano meccanismi regolativi decisamente meno spaventosi (essenzialmente basati sulla diminuzione dei prezzi delle merci e su una conseguente ripresa economica) ma tutti, fino a Keynes, diedero per scontato il fatto che dalle crisi il capitalismo potesse uscire solo attraverso meccanismi endogeni, non esogeni.

Tutti del pari, marxisti e non, riconoscevano la natura oscillante e instabile di tale organizzazione economica, seppure secondo gli economisti liberali tali oscillazioni avevano un carattere molto più contenuto ed effetti molto meno devastanti che secondo la scuola marxista.

b) Crisi finanziarie

L’altro tipo di crisi è costituito dalle crisi finanziarie, che sono invece generate dalla “scomparsa” improvvisa di grandi somme di liquidità. Considerando che i soldi sono il motore stesso della produzione capitalistica sia lato utenti finali (spesa dei consumatori) sia lato aziende (investimenti capitalistici), una tale scomparsa ha effetti catastrofici sull’andamento dell’economia, poiché i consumatori non sono più in grado di acquistare grandi quantità di merci, mentre i capitalisti hanno perso gran parte dei propri capitali e quindi della possibilità di investirli ai fini della crescita delle proprie aziende (sempre ammesso che ciò convenga, in tempo di recessione dei consumi… ma si deve anche ricordare che la recessione, per quanto grave, non può riguardare tutte le aziende e tutti i settori produttivi.)

Ma cosa causa una tale improvvisa decimazione delle risorse monetarie di un paese? Essenzialmente le crisi finanziarie sono causate dal fallimento a catena dei titoli della finanza speculativa. È nota difatti la pericolosità delle manovre finanziarie borsistiche, capaci di creare grandi quantità di moneta “dal nulla”, sulla base della semplice richiesta dei titoli di una determinata azienda (più i titoli sono richiesti infatti, più sale il loro valore nominale). Il rischio insito in tale tipo di manovre sta nel fatto che i possessori di un determinato titolo od obbligazione potrebbero decidere tutti assieme o comunque in grande quantità di ritirare i soldi corrispondenti al valore nominale dei titoli acquistati. A tale valore difatti, non corrisponde mai una equivalente quantità di contante reale, ragione per cui in una tale eventualità non si potrebbero in alcun modo soddisfare le richieste degli azionisti, mentre il valore delle azioni si ridurrebbe improvvisamente allo zero.

Il diffondersi del panico borsistico, tipico di situazioni in cui la speculazione raggiunge livelli molto alti, porta spesso come conseguenza al ritiro immediato di grandi somme di danaro da parte degli azionisti, con il conseguente azzeramento del valore dei titoli e in generale dei prodotti finanziari in questione.

Tanto più la finanza è penetrata nel tessuto dell’economia, tanto più cioè aziende, banche e piccoli risparmiatori hanno investito i propri risparmi/capitali in titoli di borsa o prodotti consimili, tanto più un tale collasso finanziario avrà effetti disastrosi sull’andamento dell’economia. L’azzeramento del valore dei titoli difatti, significherà azzeramento di gran parte della ricchezza circolante, ovvero degli strumenti utili per acquistare prodotti di consumo finali (piccoli risparmiatori), per investire in crescita produttiva (aziende), per prestare danaro (banche). È inutile dire poi, che una tale carenza di liquidità all’interno della società ha come effetto quello di frenarne pesantemente le attività affaristiche ed economiche.

Anche qui, come nel caso delle crisi di sovrapproduzione, si ha un calo della domanda aggregata (cioè della capacità di acquisto complessiva) e quindi una sorta di sovrapproduzione delle merci, dal momento che esse divengono in eccesso rispetto alla domanda reale. Ma vi è una grande differenza: questo calo della richiesta non si deve a un eccesso della produzione reale, ma a una diminuzione improvvisa della disponibilità di liquidità.

In più, le crisi di sovrapproduzione si sviluppano lentamente (ci si accorge chiaramente di esse solo quando sono già in uno stato avanzato e la disoccupazione è un fenomeno evidente) mentre le crisi finanziarie si sviluppano molto più rapidamente e sono subito evidenti (si pensi alla crisi americana del ’29 che suscitò in poche settimane disperazione e suicidi).

Vi è inoltre un’altra differenza: le crisi finanziarie possono riguardare in prima battuta le aziende, non i consumatori. Poniamo ad esempio che i consumatori, magari perché poco propensi a investire i propri risparmi in titoli e azioni, non abbiano subito perdite finanziarie rilevanti dalla crisi, ma che aziende e/o banche invece ne siano state coinvolte in gran numero. In questo caso il risultato dell’improvvisa perdita finanziaria non sarà un repentino calo della domanda. Ciò non toglie però, che la carenza di capitali renderà difficile la sopravvivenza di gran parte del sistema produttivo, comportando il licenziamento di una parte dei lavoratori e quindi – sui tempi lunghi – un calo della domanda aggregata.

Anche per questo secondo tipo di crisi dunque, vediamo che la causa della recessione è costituita sempre in ultima analisi dall’impossibilità di vendere parte delle merci prodotte, dal licenziamento di parte dei lavoratori e dal conseguente ulteriore calo della domanda e dei profitti d’impresa.

Il paradosso di molte crisi di tipo finanziario peraltro, risiede nel fatto che abbiano luogo in periodi storici di forte espansione dei consumi, nei quali quindi la situazione obiettiva della domanda favorirebbe l’espansione dei mercati, e che il tracollo finanziario causa delle recessione interrompa in modo improvviso e inaspettato un trend di crescita ben avviato.

Questo fu vero per la crisi americana del ’29 come lo è stato per quella, partita sempre dall’America, del 2007: in entrambi i casi i mercati stavano conoscendo una forte espansione: nel primo perché l’America stava vivendo il primo grande decollo della propria economia industriale (fino ad allora gli Usa erano stati un paese a economia prevalentemente agricola) ed era inoltre favorita nelle esportazioni dal fatto che l’Europa, uscendo da un lungo periodo di guerra, avesse bisogno di importare merci che non poteva più produrre da sola; il secondo dal recente avvio del processo di “globalizzazione” dell’economia, che favoriva un’enorme espansione della domanda attraverso l’apertura di nuovi mercati (anche se si deve riconoscere l’esistenza del fenomeno, in se stesso negativo per le economie sviluppate, della fuga di aziende e lavoro verso i paesi più poveri, caratterizzati da un minore costo della manodopera).

Le misure contro la crisi

Vediamo quindi che, seppure per ragioni differenti, entrambi questi tipi di crisi producono contrazione della domanda, licenziamenti e di conseguenza ulteriore contrazione della domanda… in altri termini determinano una spirale recessiva, che a sua volta comporta la pauperizzazione di una parte crescente della popolazione lavoratrice.

Come interrompere una tale spirale?

La prima risposta è, di nuovo, basata sull’idea che il sistema recuperi in modo autonomo la sua prosperità. Nel caso delle crisi finanziarie si basa sull’idea che lentamente i capitali persi si possano rigenerare, sia attraverso le attività borsistiche (chiaramente emendate da alcuni eccessi di speculazione, come quello di basare il valore di alcuni titoli su quello di altri titoli, in modo che il fallimento degli uni comporti a catena quello di molti altri), sia attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali e produttive (nonostante le inevitabili iniziali difficoltà per le aziende d’accesso al credito, data la scarsità oggettiva di liquidità).

La risposta “keynesiana” alla crisi invece, si basa essenzialmente sull’intervento dello Stato nell’economia in qualità di fornitore di nuovo lavoro e nuovi salari, ovvero sulla sua capacità di impedire la caduta del valore di salari e stipendi; il che significa sulla sua capacità di ridare una fonte di reddito a coloro che a causa della crisi ne sono rimasti privi (lavoratori licenziati e/o piccoli risparmiatori che hanno visto sfumare i propri risparmi) e fornire, anche (ma non solo, come vedremo) attraverso l’aumentata capacità di spesa di questi ultimi, nuova liquidità alle aziende, dando così ad esse la possibilità di tornare a investire e a far crescere l’occupazione.

La priorità per i governi sta quindi nel non permettere la caduta del costo del lavoro, come si è visto vera causa scatenante in entrambi i tipi di crisi della spirale della decrescita, fornendo nuova liquidità sia ai consumatori finali sia alle imprese, ciò che viene fatto fornendo lavoro sia ai primi (impieghi pubblici) sia alle seconde (appalti per lavori di pubblica utilità).

Tuttavia, a prescindere dalla specificità del singolo intervento statale, che cambia da situazione a situazione, questo si basa sempre sull’impiego di danaro pubblico, ovvero sul fatto che lo Stato possa corrispondere a privati cittadini e aziende grandi somme di liquidità.

Ma il meccanismo di ripresa non ha solo una componente economica, ma anche una psicologica. Tali misure di accrescimento del circolante non necessariamente bastano difatti a impedire la diffusione dell’”epidemia” dei licenziamenti, con tutte le conseguenze del caso, e a disinnescare la spirale della recessione. Lo Stato infatti, se deve da una parte immettere liquidità, deve però allo stesso tempo evitare che essa rimanga improduttiva, ovvero che venga accumulata e non spesa, specie dalle aziende.

Keynes per primo si accorse di come la crisi fosse un fatto legato a meccanismi non solo economici oggettivi, ma anche psicologici o soggettivi. Ciò poiché, una volta creatosi il clima di sfiducia dovuto alla contrazione dei mercati e dei profitti, nonostante gli incentivi statali già descritti, che danno alle aziende la possibilità di accumulare nuovi profitti attraverso l’aumento della domanda e del consumo interni e attraverso i finanziamenti statali, i capitalisti potrebbero comunque continuare a preferire l’accumulazione del danaro a un suo reinvestimento in ampliamenti produttivi i quali (dato appunto il clima di insicurezza diffuso) rischierebbero di tradursi in fallimenti finanziari.

Keynes insomma, aveva ben compreso come vi fosse nel perdurare della crisi una componente psicologica, dovuta alla paura sia dei risparmiatori che delle aziende. Entrambi infatti potrebbero continuare a pensare che risparmiare sia più conveniente (cioè più sicuro) che spendere, ognuno per ciò che attiene alla sua spesa: gli uni per l’acquisto di merci o servizi, gli altri per gli investimenti produttivi o di capitale. Queste due paure chiaramente si sostengono a vicenda, o meglio la paura della renitenza alla spesa dei consumatori finali sostiene e costituisce un alibi per quella a investire dei capitalisti.

Il primo nemico da sconfiggere in una crisi è dunque sempre economico: il pericolo della spirale della disoccupazione, causato dalla sovrapproduzione in un caso, dalla carenza di liquidità nell’altro. Il secondo nemico è invece psicologico: ed è la paura che la crisi non finisca più, una paura che incentiva meccanismi di tesaurizzazione che impediscono (anche in un contesto in cui l’espansione degli investimenti sarebbe oggettivamente conveniente) una nuova espansione dei mercati.

È da notare inoltre come questa posizione “temporeggiante” non comporti eccessivi svantaggi per i capitalisti, per i quali l’implementazione d’impresa e la crescita dei profitti, in una condizione di relativa stabilità economica (possibile anche in una situazione di contrazione della domanda), non costituiscono una necessità assoluta. Piuttosto, un tale atteggiamento finisce per creare una situazione che Keynes chiama equilibrio di disoccupazione, ovvero una condizione in cui molti individui rimangono privi di lavoro e di reddito, laddove ciò nuovamente finisce per tornare a vantaggio dei capitalisti, nella misura in cui tale “esercito” di disoccupati fornisce loro lavoro a basso costo e quindi profitti più alti dalla vendita delle proprie merci.

L’equilibrio di disoccupazione, ovvero l’esistenza di una condizione di disoccupazione stabile per una parte dei lavoratori, è uno dei grandi temi del pensiero di Keynes, ed anzi forse il principale, se consideriamo che le sue teorie economiche miravano in ultima analisi proprio al conseguimento del pieno impiego della manodopera disponibile (mentre secondo gli economisti neoclassici a lui contemporanei, il mercato avrebbe portato di per se stesso alla piena occupazione e al pieno impiego delle risorse produttive!).

Da dove vengono i soldi? Moneta A e Moneta B

Le soluzioni delle crisi che abbiano prospettato ruotano tutte attorno al fatto che lo Stato possa immettere liquidità nel sistema produttivo. Per perseguirle infatti, esso sarà costretto a versare un salario o stipendio a privati cittadini rimasti privi di occupazione, in modo da fornire loro nuove entrate di danaro, sostitutive delle precedenti; e dovrà promuovere attraverso appalti la creazione di opere pubbliche che forniscano ad aziende private profitti aggiuntivi rispetto a quelli ottenuti attraverso i mercati ordinari, ormai in crisi.

La domanda che sorge spontanea è allora: da dove prenderà lo Stato tutto questo danaro? Le risposte possibili sono due e ci danno modo di accennare a una teoria della moneta, o meglio a una teoria sull’esistenza di due possibili forme di moneta.

Lo Stato, nella misura in cui non è capitalista, ovvero non svolge attività che siano fonte di guadagno attraverso i mercati, potrà attingere a due tipi di ricchezza: il danaro ricavato attraverso le tasse; il danaro che lui stesso, in forza della propria sovranità monetaria, può decidere di stampare.

Di che tipo di danaro si tratta?

Nel primo caso, si tratta di danaro sottratto, attraverso le entrate fiscali, anche e in primo luogo alle proprie aziende e ai loro lavoratori dipendenti, e messo da parte per fini non produttivi, ovvero per lo svolgimento delle proprie attività peculiari (amministrazione, giustizia, polizia, supporto al “welfare state”: salute e previdenza, ecc.)

Nel secondo caso invece, si tratta di danaro che esso crea dal nulla, col fine appunto di immetterlo nel sistema economico.

Soprattutto questa seconda tipologia di danaro ci induce a una riflessione sulla natura duplice della moneta: da una parte infatti, (A) essa è strumento per scambiare merci già create, nella misura in cui esse si scambiano vicendevolmente sulla base della quantificazione del loro valore, espresso in danaro (i criteri alla base dell’attribuzione del valore di scambio delle merci sono tutt’altro argomento, che in questa sede non ci riguarda: qui ci interessa solo il fatto che ogni merce, appena creata, assume un valore di scambio e che la moneta permette appunto di dare a tale valore un fondamento oggettivo, come ad esempio 1 o 1.000 euro); dall’altra (B) essa è uno strumento per stimolare la produzione di merci, in quanto la presenza stessa di una certa quantità di valore di scambio costituisce un allettamento e un incoraggiamento a creare nuove merci o servizi (…laddove peraltro questi ultimi sono merci a loro volta, ma sotto forma di beni immateriali) per appropriarsene.

Facciamo un esempio: poniamo che il signor X possieda una certa quantità di danaro e sia disposto a spenderla, e che un altro signor Y desideri attingere a parte di quel patrimonio. Il sig. Y avrà due possibilità: o derubare X; o allettarlo con merci il cui acquisto da parte sua gli procurerebbe ciò che desidera. È questo semplice meccanismo la ragione per la quale, ad esempio, un negoziante o un artigiano preferiscono, in linea di massima, aprire un’attività in una zona ricca che non in una zona depressa.

a) Moneta A

La moneta di tipo A, la prima, segue le merci, viene dopo esse. Essa esiste perché le merci che già esistono, possano essere scambiate tra loro in una forma più efficiente, più comoda del semplice scambio di beni con beni (baratto): esiste insomma come merce universale o mezzo di scambio dei beni finali del consumo, e per tale ragione li presuppone già esistenti.

Essa viene magari anche creata in continuazione, ma solo nella misura in cui il volume delle merci, in un regime economico basato sulla concorrenza di mercato e sul reinvestimento dei profitti capitalistici nella produzione di nuove merci, tende costantemente ad aumentare. Se il volume delle merci aumenta, sarà ovviamente necessario che aumenti anche il circolante monetario, per permettere che alcune merci non rimangano invendute per carenza di strumenti di scambio. Tuttavia, il principio che presiede alla creazione di nuovo danaro, laddove esso sia di tipo A, è il fatto che prima le merci siano aumentate. Tale principio richiede un rapporto costante tra merci e danaro: se le prime crescono, dovrà crescere proporzionalmente a esse anche la quantità di moneta disponibile (…non altrettanto facile tuttavia, sarebbe distruggere danaro in una situazione di diminuzione delle merci).

b) Moneta B

La moneta di tipo B, invece, precede le merci, è motore e stimolo della loro produzione. Non è lei che esiste perché esistono loro, ma al contrario sono le merci che esistono perché lei esiste, perché è stata creata e diffusa nel sistema produttivo.

Ovviamente non è necessario dire che la funzione primaria della moneta è quella di supportare lo scambio di merci, e che quindi la moneta A è primaria rispetto alla B. La moneta nasce come mezzo di scambio e tale rimane in prima istanza. Tuttavia, in seconda battuta, essa svolge anche, con la sua stessa presenza, una preziosa funzione di stimolo alla produzione di nuove merci e quindi all’ampliamento dei mercati.

È inoltre importante osservare che la moneta B è al tempo stessa moneta A. Una volta immessa sul mercato infatti, anche se creata e immessa al fine di stimolare la produzione, e a prescindere dal fatto che abbia o meno raggiunto il suo scopo, essa diviene automaticamente anche moneta di tipo A, cioè mezzo di scambio delle merci, al pari della liquidità già presente.

Cosa accade allora se una certa quantità aggiuntiva di moneta viene immessa al fine di favorire la spesa e quindi gli investimenti, ma ciò non avviene? Avviene che la quantità di moneta circolante essendo aumentata, automaticamente e in breve tempo anche i prezzi delle merci si alzeranno in quantità proporzionale alla moneta immessa: si avrà cioè un fenomeno inflattivo. Al tempo stesso, se il fine di quest’immissione era quello di risolvere una situazione di stagnazione o crisi (come quelle descritte in precedenza) attraverso l’aumento della produzione e dell’occupazione, si può dire che tale fine non sia stato raggiunto, se non nella misura in cui i fenomeni inflattivi possono avere un ritorno positivo sulla crescita produttiva (torneremo avanti sull’argomento).

Modalità e problemi dell’intervento statale

Tornando allo Stato e al suo intervento economico in tempo di crisi, abbiamo visto (e vedremo) che tale intervento in ultima analisi si basa sulla possibilità di immettere nuova liquidità nel sistema economico-produttivo, al fine di stimolare nuova produzione e nuova occupazione, e con esse la ripresa o ricrescita economica.

Tale liquidità possiamo definirla una moneta di tipo B, sia che provenga dalle tasse (che sia quindi moneta A, frutto cioè di attività produttive, congelata, non spesa e tenuta dallo Stato come riserva per finanziare le proprie spese), sia che venga appositamente creata per stimolare lo sviluppo economico.

C’è però un’altra possibilità per lo stato di approvvigionamento di capitali per finanziare la ripresa: il prestito. Questa possibilità è tra tutte la più rischiosa, poiché implica che esso debba restituire entro una certa scadenza la somma ricevuta in prestito con degli utili (debito). Essa richiede quindi che gli investimenti di danaro pubblico siano efficaci e che, attraverso le tasse, data l’accresciuta quantità di profitti e di redditi da lavoro, fruttino quanto basta a pagare il debito. Mentre, se questa crescita non vi è stata, per onorare il suo debito lo Stato sarà costretto ad accrescere la pressione fiscale su un’economia già compromessa, determinandone così un ulteriore arretramento, o a tenere in sospeso il debito, vedendo di solito aumentare gli interessi da pagare.

Tornando alla definizione di moneta B, possiamo allora definire moneta B ogni moneta il cui scopo primario sia quello di stimolare lo sviluppo economico, a prescindere dalla sua provenienza: tasse; debito; nuova emissione di danaro. La forma più estrema di moneta B è tuttavia costituita senza dubbio da quest’ultimo tipo, in quanto in tal caso essa viene stampata dallo Stato senza avere in alcun modo origine dal lavoro, bensì esclusivamente da decisioni di politica economica.

[Altra osservazione importante: questo tipo di moneta ha notevoli somiglianze strutturali con la ricchezza che sorge dalle attività di Borsa e dalle manovre bancarie (quali, ad esempio, quella di prestare a interesse al soggetto A una somma di danaro posta in giacenza, sempre a interesse, dal soggetto B, in modo da aumentare esponenzialmente la disponibilità di moneta). Anche in questo caso infatti, si ha una moneta creata, se non dal nulla, in ogni caso da altra moneta e non dal lavoro vero e proprio. Anche in questo caso poi, tale moneta può servire per la creazione di nuove imprese o per il loro ampliamento, per la produzione di nuove merci o per la spesa in generale (anche dei piccoli consumatori).

Ma tale ricchezza finanziaria può essere anche semplicemente tesaurizzata o messa da parte, andando a creare così un capitale improduttivo o rendita (e qui torniamo al problema, particolarmente vivo nei periodi di crisi, di stimolare la spesa e la produzione contro la tendenza all'”equilibrio di disoccupazione”).

La grande differenza tra questa moneta frutto di manovre finanziarie e quella di cui abbiamo parlato finora, è l'assenza all'origine di quest'ultima di un piano economico generale o sociale. Essa viene cioè alla luce per assecondare scopi economici privati, magari anche di vasta portata, ma in ogni caso slegati da un progetto (politico) di crescita e sviluppo complessivi della società.]

a) Lo Stato immette danaro

Abbiamo visto che compito primario dello Stato è l’immissione di nuova moneta nel sistema economico, al fine di favorire la ripresa della spesa e degli investimenti, quindi dell’occupazione.

Tale azione può avvenire in vari modi, ad esempio stampando moneta che sarà poi compito delle banche distribuire sotto forma di prestiti (maggiore sarà la disponibilità di moneta e minore sarà, per logica conseguenza, il costo del danaro).

Oppure lo Stato può promuovere attraverso appalti pubblici la creazione di opere di interesse comune, quali strade, scuole, ospedali, ecc. In questo modo esso ottiene due vantaggi: in primo luogo, pagando le aziende che hanno ricevuto l’appalto, fornisce contante sia a esse sia, indirettamente, ai loro dipendenti; in secondo luogo, attraverso tali opere (infrastrutturali) investe sul futuro della società, sulla sua crescita sociale e civile, nonché economica (tali opere hanno infatti quasi sempre ricadute positive anche sullo svolgimento delle attività economico-produttive).

Altra soluzione può essere la creazione di posti di lavoro da parte dello Stato, cosa che può avvenire sia in senso produttivo (e allora esso diviene capitalista a sua volta), sia in senso improduttivo. Quanto a questa seconda opzione, lo Stato può assegnare ad esempio ai cittadini disoccupati lavori di carattere amministrativo, i quali, pur avendo un certo ritorno pratico, hanno come scopo primario (quantomeno al momento della loro creazione) l’assegnazione di un reddito e di un’occupazione a coloro che ne sono sprovvisti.

Per inciso si deve notare che queste, che potrebbero a uno sguardo affrettato apparire come misure improntate a una visione “statalista estrema” dell’economia e della società, costituiscono invece, nei periodi di crisi capitalistica più nera, una risorsa notevole, sia economica che psicologica, per la popolazione, in particolare per le fasce di essa più impoverite dalla recessione. Ne è prova il fatto che nel periodo della Grande Depressione americana lo stesso Roosevelt (acceso anticomunista e politico di orientamento decisamente conservatore) assegnò a una parte della popolazione più povera lavori di “pulitura dei boschi” che, pur forse non del tutto privi di utilità, avevano come scopo primario quello di fornire a tali persone uno stipendio per sfuggire alla miseria, tenendole inoltre attive e ridando loro fiducia nel futuro (per farsi un’idea delle condizioni di assoluta miseria non solo materiale ma anche morale, del sottoproletariato americano di quegli anni, si legga ad esempio il romanzo Furore di Steinbeck).

Ma perché lo Stato sceglie di non divenire a sua volta capitalista? Perché non entra anch’esso nella mischia della produzione e della concorrenza di mercato? Intanto perché, soprattutto laddove la crisi abbia origine in un problema di sovrapproduzione, ciò facendo rischierebbe (sempre che non trovi un tipo di merci o servizi non ancora sperimentato o in ogni caso molto marginale all’interno della produzione nazionale) di peggiorare ulteriormente la situazione, essendo appunto la radice di tale crisi una creazione già sovrabbondante di merci. In secondo luogo, data la sua posizione privilegiata lo Stato rischierebbe di portare avanti una concorrenza sleale, in quanto “drogata” dai propri privilegi, nei confronti delle aziende private, finendo così per deprimerle anziché aiutarle a crescere. Per queste e altre ragioni, lo Stato può non volersi trasformare in imprenditore capitalista, preferendo delegare ai privati il compito di incrementare le attività produttive.

Resta tuttavia l’incognita cui si accennava sopra: anche se incentivati, i capitalisti possono scegliere di assumere una posizione attendista, evitando investimenti che comporterebbero comunque un certo grado di rischio, preferendo invece tesaurizzare il danaro guadagnato. Proprio per fronteggiare questa incognita, lo Stato può allora scegliere di scendere in campo e divenire a sua volta imprenditore capitalista.

Vi è poi un’altra possibile insidia, molto elementare, ed è che gli investimenti produttivi, sia privati sia statali, non vadano a buon fine, risolvendosi in fallimenti finanziari. In tal caso l’occupazione da essi momentaneamente creata andrebbe a perdersi, a favore di un ritorno (si spera parziale e non definitivo) della disoccupazione e della crisi.

b) Lo Stato come produttore capitalista

Finora abbiamo analizzato alcuni possibili modi di intervento dello Stato, tutti sostanzialmente basati (quantomeno nell’immediato) su spese a fondo perduto.

Ma lo Stato può – come si è già detto – anche diventare capitalista, ovvero produttore di merci e servizi che si riversano sul mercato, attraverso imprese dotate di bilanci al pari di quelle private. Con tale decisione esso ottiene il vantaggio, tramite i salari, di sostenere la domanda, avendo al tempo stesso la garanzia che si facciano sforzi concreti per investire una tale ricchezza monetaria aggiuntiva in direzione di un accrescimento della produzione e dell’occupazione. Esso dunque, in questo caso, si sobbarca non solo il compito, suo peculiare, di immettere soldi nel sistema, ma anche quello di investire tale danaro in attività produttive di mercato. Non crea dunque solo redditi da lavoro per sostenere indirettamente la crescita economica, ma si occupa direttamente anche di questo secondo aspetto.

Come si è già detto, soprattutto nel caso di crisi di sovrapproduzione, esso dovrà, qualora decida di seguire questa soluzione, muoversi con particolare cautela e tentare di percorrere strade poco battute, dal momento che quelle tradizionali hanno creato la crisi corrente. Dovrà quindi investire i propri soldi in attività insolite e poco sviluppate, magari perché considerate troppo rischiose da parte degli investitori privati (oggi, ad esempio, tale strada potrebbe essere costituita dalle energie rinnovabili!), ma in grado di dare risposta a esigenze effettive della società e quindi presumibilmente dotate di reale prospettive di crescita (aumento della domanda e nuovi investimenti).

[Del resto, il grande economista austriaco Joseph Schumpeter sosteneva che, all'origine dei periodi di declino economico, vi fosse spesso l'assenza di vera innovazione produttiva, ovvero un'assuefazione della domanda a merci oramai divenute desuete e prive di interesse, e che da un tale stato si uscisse proprio per merito del talento di imprenditori innovatori, capaci di inventare e commercializzare nuovi tipi di prodotti, in grado di suscitare nuovo interesse e un'ondata poderosa di domanda, e con essa una altrettanto poderosa mole di investimenti, occupazione e benessere. Negli ultimi decenni, senza dubbio, potremmo annoverare tra questi geniali imprenditori gli inventori e i diffusori dei personal computer, dei telefoni cellulari e di internet, veri motori trainanti dell'economia mondiale di questi ultimi decenni.]

Il vantaggio che avrà lo Stato rispetto alle aziende private nell’avviare e condurre un’impresa, e che lo espone a critiche non infondate ogni qualvolta divenga capitalista, sarà la maggiore facilità nel trovare fondi in fase di avvio e di sostegni finanziari in eventuali periodi di difficoltà. Esso infatti potrà attingere, come del resto per il finanziamento di ogni altra sua attività, a tasse, prestiti ed in casi estremi anche allo stampare moneta.

È d’obbligo, in chiusura, un’osservazione sui possibili risultati dell’immissione di moneta B nel sistema economico. Si è già detto che il fine di tale decisione è quello di creare nuova spesa e nuovi investimenti, quindi nuova occupazione e nuova crescita. Ma è anche vero che ciò può non avvenire e che se non avviene il risultato che si ottiene è semplicemente che la moneta circolante, aumentando in quantità senza che aumenti in modo corrispondente il volume delle merci prodotte, perda di valore in proporzione a tale divario: più moneta in circolazione non significa infatti necessariamente più potere d’acquisto, ma solo più strumenti per acquistare merci. E se essa aumenta senza che aumentino queste ultime, si svaluta. Si avrebbe insomma, nel caso considerato, un processo inflattivo.

Ma va anche detto che tale processo non sarebbe necessariamente del tutto negativo ai fini dello sviluppo economico. Qualora dovesse instaurarsi infatti, i salari faticherebbero naturalmente ad allinearsi al più basso potere d’acquisto della moneta: il che significa che, pur avendo quest’ultima perso valore, essi continuerebbero a rimanere eguali a prima. Qualora le merci si vendano a maggior prezzo, ma il costo della manodopera rimanga invariato, i capitalisti ricavano un maggiore guadagno su ogni pezzo venduto (guadagno che però potrebbe essere compensato in negativo, dal calo del volume delle merci vendute!) I capitalisti quindi, almeno da questo punto di vista, sarebbero favoriti dall’inflazione poiché ricaverebbero maggiori profitti dai propri commerci, accumulando capitali superiori rispetto al periodo ad essa precedente. Tali utili maggiorati poi, potrebbero facilmente spingerli a investire in una crescita della produzione.

[Che l'inflazione non sia un fatto necessariamente negativo per lo sviluppo economico capitalistico è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che il decollo industriale del mondo europeo tra XVI e XVII secolo fu favorito in gran parte dall'afflusso di oro e argento dalle miniere del Nuovo Mondo. Tale afflusso difatti comportò un cospicuo aumento del circolante monetario, e una conseguente crescita dei prezzi che, comportando enormi guadagni, favorì quei grandi investimenti che portarono alla nascita di un'economia industriale moderna, dominata dalla divisione tra grande capitale e lavoratori dipendenti, con la scomparsa graduale della piccola proprietà indipendente.]

Il ruolo dello Stato nei periodi di crisi economica: una sintesi

Possiamo sintetizzare così quanto abbiamo detto finora sull’intervento dello Stato nei periodi di crisi economica, ovvero di contrazione della domanda e dei profitti capitalistici.

La soluzione a tali crisi è costituita sempre da una ripresa degli investimenti produttivi e quindi dell’occupazione. Ma perché ciò accada si può: o aspettare che la crisi finisca autonomamente, anche se ciò comporta grandi sofferenze sociali (il capitalismo come sistema, invece, è in qualche modo al riparo da grandi scosse, laddove pur vedendo diminuiti i propri profitti di mercato, può pur sempre in linea di massima contare su una domanda abbastanza consistente da sopravvivere a se stesso e su un esercito di manodopera a bassissimo costo da cui trae indiscutibili vantaggi economici); o ricorrere a interventi di Stato volti a immettere liquidità nel sistema, al fine di risollevare la domanda e riavviare il circolo virtuoso: spesa → investimenti → crescita dell’occupazione, che solo può risolvere la crisi.

A questo riguardo, esso utilizza una moneta B, cioè un tipo di moneta che non è riflesso delle attività produttive ma al contrario ne è causa, o meglio si propone di esserlo. Esso inoltre, può: fornire liquidità senza investire direttamente in produzione (col rischio che essa resti congelata e non crei nuova occupazione:equilibrio di disoccupazione), oppure sobbarcarsi anche questo secondo compito, divenendo a sua volta imprenditore capitalista.

Il rischio di una tale immissione di nuova liquidità è che, laddove essa non porti a un effettivo aumento della produzione delle merci, produca inflazione. Tuttavia, tramite la perdita di valore dei salari, anche l’inflazione può avere effetti positivi nel favorire gli investimenti e la crescita economica.

È inutile osservare poi, come questi incentivi di Stato non possano andare avanti “all’infinito” (ciò porterebbe infatti, soltanto a una crescita esponenziale dell’inflazione), ma debbano a un certo punto concretizzarsi in un effettivo riavvio della produzione tramite investimenti produttivi capaci di soddisfare esigenze reali del mercato, in grado quindi di innescare un circolo economico virtuoso basato su: investimenti → spesa → investimenti… che possa poi continuare anche senza l’intervento statale.

Un’ipotesi sul futuro del capitalismo

Ora chiediamoci quale possa essere il futuro delle società capitalistiche di mercato, a partire dalla considerazione del peso sempre maggiore che nell’ambito della produzione delle merci assumono le macchine, e quindi complementariamente del ruolo quantitativamente sempre inferiore svolto dal lavoro umano.

La sovrapproduzione si ha quando la domanda aggregata non è sufficiente a ripagare quantomeno le spese di produzione delle merci prodotte. Ma più cresce la disoccupazione e più la domanda aggregata tende a decrescere. In un sistema produttivo in cui l’occupazione (cioè l’impiego di lavoro umano) è decrescente, sarà decrescente anche la domanda, e la carenza di moneta A, in ultima analisi prodotto proprio del lavoro umano, diventerà cronica.

I prezzi delle merci difatti, hanno senso solo nella misura in cui vi è sufficiente moneta per acquistarle. E tale moneta (se parliamo di moneta di tipo A), si crea solo nella misura in cui esiste il lavoro umano, cui si attribuisce un valore quantificato in una certa quantità di moneta. Chi lavora quindi guadagna col suo lavoro una certa quantità di ricchezza monetaria, che sorge solo dopo che egli ha lavorato (moneta A) e con la quale può acquistare merci per un valore equivalente (o inferiore) al valore guadagnato.

Le macchine invece, pur producendo merci, non guadagnano. Esse implicano dei costi per essere create, per funzionare e per essere riparate, mantenute e smaltite. Tuttavia esse non ricevono un compenso corrispondente al valore del lavoro svolto, che si traduca poi in spesa in direzione delle merci finali o beni d’uso umani (primo e fondamentale anello della catena della spesa, che giustifica e sostiene tutte le spese successive, di carattere produttivo strumentale, il cui fine ultimo è appunto la creazione di questi beni finali).

Esse perciò non producono moneta A se non indirettamente, nella misura in cui la loro esistenza richiede un apporto di lavoro umano. Ma se la creazione delle merci (sia quelle per il consumo finale, sia quelle strumentali o capitale) implica sempre meno l’impiego di quest’ultimo tipo di lavoro, tale creazione, pur comportando in ogni caso dei costi, contribuirà in maniera decrescente a creare moneta A, laddove tuttavia quest’ultima costituisce (in assenza di moneta B) ciò attraverso cui soltanto tali costi potranno essere ammortizzati dai capitalisti, con un eventuale guadagno aggiuntivo o profitto.

A partire da queste considerazioni, è chiaro come l’impiego quantitativamente sempre maggiore di macchinari a scapito del lavoro umano comporti, affinché l’istituzione del mercato non collassi su se stessa, la necessità di una sempre maggiore immissione di moneta B nel sistema.

Il capitalismo insomma, nella misura in cui utilizza in maniera crescente la tecnologia per la creazione delle merci, si trova a dover fronteggiare sia il problema di una disoccupazione permanente e crescente (disoccupazione tecnologica) sia, conseguenza di ciò, quello di una costante e crescente carenza di domanda effettiva, ovvero di possibilità di acquisto delle merci in base ai redditi da lavoro.

Un paradosso ulteriore poi, risiede nel fatto che alla domanda decrescente di merci (in base alla quantità di moneta A creata dal lavoro) si affianchi una produzione in crescita di beni d’uso, data la capacità di produzione decisamente maggiore delle macchine e della tecnologia avanzata rispetto alle forze produttive umane.

L’unica via d’uscita da questo tipo di situazione, oltre a quella (assolutamente priva di senso pratico ed etico) di diminuire la produzione fino a farla coincidere con la domanda effettiva, oramai ristrettissima, appare allora l’immissione costante e massiccia di moneta B nel sistema economico. Non sarebbe allora più il lavoro umano, se non in misura trascurabile, a creare la moneta circolante; sarebbe piuttosto lo Stato a farlo, attraverso una massiccia creazione di moneta di tipo B, che distribuirebbe poi alla popolazione (in forme non necessariamente egualitarie) nella quantità necessaria a coprire le spese di produzione e in generale a reiterare i meccanismi alla base dell’economia capitalista (ammortamento spese + profitti → investimenti).

Se ciò che si è detto è vero, se cioè il lavoro umano è destinato se non a scomparire (cosa che probabilmente non avverrà mai) quantomeno a divenire sempre più marginale all’interno della catena produttiva delle merci e dei servizi, tanto da non bastare più la moneta A a coprire le spese di produzione e a garantire utili alle aziende, posto che la futura società industriale e tecnologica voglia continuare ad avere un’organizzazione concorrenziale e di mercato, l’unica via d’uscita sarà per essa quella di organizzarsi come una società composta in gran parte di piccoli rentiers, di individui foraggiati cioè dallo Stato attraverso una forma di salario o pensione sociale.

L’altra possibilità, è che ai lavori sempre più estesi svolti dalle macchine si affianchino sempre nuove occupazioni umane (di carattere inevitabilmente sempre più immateriale o intellettuale) e con essi nuovi redditi da lavoro, in grado di creare una domanda aggregata sufficiente a sostenere (come finora è stato) la domanda di mercato delle merci prodotte.

E tuttavia, anche se questo sarà il futuro delle società capitalistiche, appare difficile credere che in un contesto così fortemente tecnologico, e con mestieri che richiedono un così alto livello di specializzazione, tutti possano lavorare. Il problema della disoccupazione tecnologica quindi, pur non arrivando secondo questo scenario a toccare gli estremi sopra delineati (la scomparsa stessa dei mercati), non potrebbe in ogni caso essere assolutamente risolto alla radice, costituendo pur sempre inevitabilmente una piaga sociale di vastissima portata. A ciò si aggiunga il fatto che questi nuovi mestieri, ad alto contenuto intellettuale, porterebbero inevitabilmente a un costante avanzamento della tecnologia e dell’automazione produttiva, con la conseguenza – di nuovo – di un sempre minor spazio d’azione all’interno dei processi produttivi per il lavoro umano.

[Versione alternativa: Caratteri del capitalismo del futuro: crescita della produzione tecnologica, diminuzione del numero dei lavoratori salariati (unico sostegno dei mercati con la loro spesa...) a causa della disoccupazione tecnologica.

La tecnologia produce molte merci ma esse restano in gran parte invendute. O si frena la produzione (ma ciò sarebbe assurdo) o si crea di nuovo moneta B, cioè lo Stato crea il differenziale tra il costo delle merci e quel che manca alla domanda aggregata derivante dai salari per acquistarle. Lo Stato quindi, stampa moneta e la distribuisce ai cittadini non lavoratori (salario sociale) per acquistare le merci che altrimenti andrebbero invendute, con relativa crisi di sovrapproduzione e fallimento delle aziende!

Si arriverebbe così a una situazione in cui il reddito da lavoro tende a scomparire, o comunque a essere affiancato da una immissione costante e massiccia di moneta B (ovvero di moneta creata dal nulla per porre rimedio all'insufficienza dei salari da lavoro a acquistare l'offerta aggregata di merci) da parte dello Stato. Questa moneta diventerebbe dunque sempre più indispensabile per sostenere i mercati, ancor prima che per favorirne la crescita. Senza di essa infatti questi ultimi, più che smettere di crescere o tendere a contrarsi, semplicemente scomparirebbero, data l'enorme sproporzione esistente tra domanda aggregata e prezzo complessivo delle merci prodotte. Il sistema si baserebbe insomma su una sorta di rendita di base data a tutti i cittadini, attraverso la quale essi si procurerebbero le merci desiderate, e le aziende le entrate necessarie a fare rientrare le spese produttive e a investire in nuova produzione.

Si avrebbe così alla fine, un capitalismo “senza lavoratori” (ovvero con un numero troppo basso di lavoratori, per poter sostenere con i propri salari (per quanto eventualmente alti) e quindi con la propria spesa il mercato delle merci).

Potrebbe essere questo il futuro dell'economia industriale, se essa vorrà continuare a basarsi sui meccanismi di mercato, sulla libera competizione produttiva e sulla logica del profitto privato, a meno che ai lavori sempre più estesi svolti dalle macchine non si affianchino anche sempre nuove occupazioni umane (di carattere inevitabilmente sempre più immateriale o intellettuale) e quindi nuovi redditi da lavoro, in grado di creare una domanda aggregata sufficiente a sostenere (come finora è stato) la produzione delle merci.]

Differenze tra il capitalismo attuale e quello futuro

La differenza tra il capitalismo quale è stato fino ad oggi e quello del futuro (sempre se le previsioni qui fatte sono corrette) consiste nel ruolo sempre più centrale che verrà svolto dalla moneta B (prodotta dallo Stato) ai fini del sostegno della domanda.

Nel sistema precedente, basato essenzialmente sul lavoro umano come fonte di reddito e, attraverso quest’ultimo, come fonte della domanda di merci sul mercato, l’intervento dello Stato con l’iniezione di moneta B costituiva un evento eccezionale, che aveva come scopo quello di riequilibrare uno squilibrio momentaneo tra la domanda aggregata, composta in massima parte da reddito da lavoro (moneta A), e i prezzi delle merci poste sul mercato (offerta aggregata). Tale momentanea immissione di moneta infatti, prefigurava nelle intenzioni dello Stato una ripresa del normale meccanismo di produzione della moneta attraverso il lavoro umano, come base del ciclo economico di produzione delle merci. Senza questa ripresa, tali provvedimenti avrebbero portato solo a uno squilibrio del rapporto tra circolante e merci, ovvero a una svalutazione del valore della moneta stessa (inflazione).

Nel capitalismo del futuro invece, stante la precedente previsione, l’immissione di moneta B diverrà un fatto strutturale e costante, per nulla eccezionale, dal momento che il riallineamento tra domanda e offerta, sulla base della quantità di moneta A prodotta dal sistema, sarebbe impossibile. Senza una tale immissione supplementare infatti, i mercati non potrebbero nemmeno più esistere, posta la scarsissima capacità di domanda aggregata della popolazione.

15/01/2014