ARTE ANTICA MODERNA CONTEMPORANEA

Caravaggio e la Maniera

Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571-1610) non entra in alcuna classificazione: non è un pittore classico, non è un manierista: è Caravaggio. La sua arte fu apprezzata solo da veri intenditori e aspramente criticata dalla maggior parte dei committenti ecclesiastici. Sovente i suoi quadri furono rifiutati. Il fatto è che il nostro pittore non rispettava i canoni biblici, rappresentava eventi sacri con un proprio linguaggio, semplice e diretto. Era il miglior modo, secondo lui, per difendere il sistema tradizionale.

A questo punto, l’enfasi propria del Manierismo – e cioè la ripetizione di stilemi con tanto di celebrazione acritica, impersonale – veniva sostituita da un discorso sincero e sentito che costringeva l’interlocutore non a vedere, ma a guardare. Caravaggio intuì alla perfezione la necessità del momento: salvare la fede a tutti i costi, trattenere la spiritualità che Roma custodiva da secoli. Non era tanto una questione religiosa, quanto una faccenda di ordine morale e culturale che l’avanzare del Protestantesimo minacciava.

Roma, con il Concilio Tridentino (1545-1563), voluto dall’imperatore Carlo V, si era purificata. La Chiesa ora era in grado di garantire eticità assoluta ai seguaci di Lutero e Calvino. Anche questa eresia poteva essere battuta e il mondo ricomporsi secondo i rassicuranti canoni convenzionali. L’imperatore non c’era più ma il figlio Filippo II, re di Spagna, appariva ben in grado di garantire la vittoria sugli eretici. Non sarà così, poco dopo la morte di Caravaggio si scatenerà in Europa una terribile guerra che durerà trent’anni e decreterà di fatto la fine della centralità romana dopo milleseicento anni. Il nostro artista era stato preveggente.

La preveggenza di Caravaggio può sembrare casuale: magari un timore provocato da inadeguatezza nei confronti dell’ambiente circostante. Egli ebbe le basi a Milano, presso Simone Peterzano, un pittore mediocre, ma sbocciò a Roma, dove posò gli occhi su Raffaello e Michelangelo, evitando accuratamente un pur buon mestierante qual era il Cavalier d’Arpino. A Roma dipinse alcuni capolavori, cercando di raggiungere la magnificenza dei maestri, però con le proprie sole forze. E riuscendovi.

In più, se possibile, per quanto riguarda la magnificenza nella sua accezione più completa, Caravaggio dispiega una sincerità d’animo esemplare e una immediatezza compositiva, basata sull’essenza del messaggio da lanciare, che coinvolge e convince. Questa immediatezza è arricchita dalla scelta dei soggetti da ritrarre: non più figure idealizzate, non più icone ma persone in carne ed ossa perché la fruizione dell’opera sia possibile a chiunque, induca chiunque a riflettere sulla possibile perdita di un riferimento essenziale, il dissolvimento di Roma. Caravaggio teme lo smarrimento universale, vuole trasmettere questo timore – che dunque non è casuale -, perché non vada perduta la guida divina e ciò che questa guida significhi in termini superiori. L’accademia romana non poteva apprezzare un simile atteggiamento in quanto pervasa da convinzione di rivalsa nei confronti della concorrenza tedesca, ritenuta non in grado di competere.

Caravaggio, in fondo un provinciale, non riusciva a inserirsi in un ambiente del genere e dunque lo sfidò con iniziative scioccanti, ritenendole adatte a fargli guadagnare credibilità. Ma poi, dato il suo carattere impulsivo e la sua personalità complessa, emotiva e sensibile, poco gli importò del giudizio altrui e continuò per la sua strada, finendo nel cuore della propria solitudine riflessiva e passionale, quanto in sé profonda e raffinata, sostenuta da un’espressività prorompente e talentuosa.

Il pittore lombardo si trovò a proprio agio durante il soggiorno a Napoli, città più viva e più vera di Roma. Qui le virtù del suo provincialismo maturarono e gli permisero la realizzazione di capolavori palpitanti, corposi, persino ottimisti, lui, così portato al dramma (non alla tragedia) e alla contemplazione dello stesso con amarezza surreale, con dolore cosmico, addirittura fuori della sua portata.

L’impulsività non gli fu perdonata. Caravaggio, provocato e a rischio di uccisione, per una banale lite durante il gioco della pallacorda, reagì e uccise a sua volta il rivale. Dopo varie peripezie, finì a Malta, dove trovò modo di litigare con un cavaliere e fu costretto a fuggire di nuovo. Costui lo perseguitò sino a farlo ferire gravemente a morte. Altra fuga, con una tela per il cardinale Scipione Borghese (lo avrebbe reso ricco) e morte a Porto Ercole, probabilmente per una febbre intestinale.

Caravaggio non arrivò neppure a quarant’anni, dipinse tuttavia molto, pur avendo numerosi problemi personali, faccende di donne, fra cui sicuramente prostitute, miseria e ricchezza, delusioni e umiliazioni, senza mai deflettere da un suo programma determinato dall’istinto e dall’intuizione, entrambi notevoli per incisività, persino superiore alla ragione. Difficile scegliere fra tanti capolavori, ma forse gli ultimi sono i più significativi.

| “Canestra di frutta” o “Fiscella” (fiscella significa cesta di vimini) è un quadro del 1599 commissionato dal cardinale Del Monte per farne dono al cardinale Borromeo. Misura cm. 31x47, olio su tela, ed è custodito dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano. La composizione risponde a una logica biblica. La canestra è la chiesa, la frutta è la spiritualità della chiesa stessa offerta ai fedeli, infatti sporge verso l’osservatore. Alcuni ritengono che il quadro fosse più grande e contenesse anche figure, ma non è provato. La tela è di recupero e questa constatazione fa propendere per una Natura morta a sé stante. D’altro canto, Caravaggio non seguiva la gerarchia tematica del tempo, a tutti i soggetti dava la stessa dignità. L’opera, curatissima, è mirabile per freschezza e senso di autenticità. Il realismo è velato da una sorta di commento poetico che sgorga inarrestabile dall’animo del pittore, virilmente commosso da tanta concretezza fra le sue mani. |

|

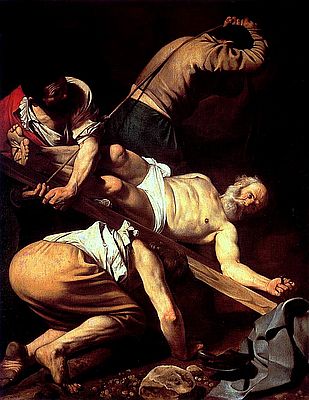

| Nella “Crocifissione di S. Pietro”, anno 1601, olio su tela, cm. 230x175, Basilica S. Maria del Popolo, Cappella Cerasi, Roma, Caravaggio raggiunge un’espressività straordinaria. L’artista coglie l’attimo appena dopo il trambusto per l’operazione meccanica che vede il santo soccombere. S. Pietro è attonito, non si rende conto di ciò che sta accadendo, di ciò che è accaduto sotto i suoi occhi e sulla sua persona. Questa sorta d’incredulità va contro l’ortodossia celebrativa che vede le persone sacre sempre e comunque consapevoli del martirio, e anzi pronte a subirlo, dandosi interamente a sostegno dell’ideale divino. Questo S. Pietro è invece un uomo condotto al sacrificio con una insensatezza di cui non ci si capacita. E’ la coscienza collettiva a dover rendere conto dell’enormità ed è la stessa coscienza a non trovare una soluzione. Lo stesso Caravaggio appare incredulo di fronte allo spettacolo che lui stesso propone, quasi gli sfuggisse dalle mani il risentimento, forse intrattenibile, sproporzionato rispetto alle proprie capacità di sentire. La dinamicità della scena è resa spettacolare dai movimenti coordinati illuminati da una luce che scova ogni particolare e che esalta la visione, dalla posizione del santo (dove la luce insiste maggiormente), il busto quasi diritto, l’espressione dolce e stoica, gli occhi sbarrati sul chiodo che gli trafigge la mano. E’ questa la seconda versione del soggetto in quanto il primo, andato perduto, fu rifiutato dal committente. Difficile però pensare a qualcosa di più incisivo ed emblematico. Un capolavoro assoluto. |

|

| Questa “Cena in Emmaus” è del 1606, olio su tela, misura cm. 141x175 ed è alla Pinacoteca di Brera di Milano. Esiste una prima versione, di qualche anno prima, custodita a Londra, non paragonabile. La seconda versione, di cui stiamo parlando, è un’opera eccezionale, forse oltre la portata intellettuale di Caravaggio. Dobbiamo pensare che il pittore concepiva le proprie opere quasi istintivamente, salvo poi sistemarle secondo una logica sentimentale e spirituale il cui codice era noto soltanto a lui. Sono pochi gli artisti dotati di una tale personalità. Cristo si sta congedando per sempre. La scena è caratterizzata da patetismo (da pathos, passione che va alla ricerca di un punto di riferimento) e sottolineata da pacatezza e rassegnazione cosciente. Così vanno le cose e bisogna avere la forza di accettarle. Il sottinteso è preciso: l’umanità perde il riferimento della fede, sotto i propri occhi, e non riesce a fare nulla per impedirlo. Di conseguenza perde la fede autentica, il nuovo avanza e non promette un riferimento altrettanto attendibile. Ma qui l’uomo non osa, sta piuttosto in contemplazione di un’ultima possibilità di godere di un’utopia. La luce caravaggesca, tenue, delicata, va implacabile sulle persone di destra che assistono comprese al miracolo di quella presenza. Opera insolita per Caravaggio, qui, infatti, straordinariamente equilibrato e privo di virtuosismi (per quanto, nel suo caso, quasi sempre contenuti e giustificati). |

|

| Anche

qui una seconda versione del “David con la testa di Golia”,

la prima è a Vienna. Questa è del 1609-1610 e fu

dipinta a Napoli, quindi inviata a Roma, al cardinale Scipione

Borghese, per chiedere perdono e ritornare nella città eterna.

Ora è presso la Galleria Borghese di Roma. Si vuole che la

testa mozzata sia dello stesso pittore. David è sereno,

misericordioso, impietosito dal gesto compiuto. L’opera ha dato

adito a studi psicanalitici, ma non sembra di essere molto lontani

nell’avanzare l’ipotesi che l’artista abbia voluto

creare una scena allusiva e simbolica, dove la testa di Golia è

la fede immensa di Caravaggio tradita e oltraggiata da un ragazzo che

crede di poter fare a meno di quella immensità. La luce del

volto mozzato si sta spegnendo su un’espressione di stupore

amaro, mentre illumina a giorno il braccio, la spada e parte del viso

del ragazzo, teso in una smorfia di dolore inaspettato. Tutto questo fa capire che con il Manierismo Caravaggio c’entra assai poco. Certo, Peterzano gli insegnò i rudimenti della composizione classica e così il Cavalier d’Arpino, ma la personalità del nostro pittore era tutt’altra cosa. Grazie ad essa, egli non poteva diventare un mestierante, non poteva accontentarsi di riproduzioni convenzionali. A modo suo, Caravaggio era profondo e la sua profondità gareggiava con quella degli umanisti. |

|

Il Manierismo è, volgarmente, la celebrazione della pittura classica, e specialmente di quella raffaellesca per la sua decisiva spettacolarità e per il suo virtuosismo, vero riconoscimento della grandezza della fede e della chiesa che la rappresentava (e che principalmente commissionava le opere). In effetti, la “Maniera” non assume iniziative proprie, ma dilata le conquiste formali del Rinascimento, e questo per una semplice ragione: tenere alta la reputazione ecclesiastica, peraltro con una chiesa purificata, ovvero l’ordine storico che a essa si richiamava, per contenere, ridurre ed eliminare le eresie incombenti.

L’intervento personale è generalmente limitato a osanna per la chiesa ricostituita e a timori per la reazione eretica protestante, incomparabilmente più vigorosa di altre eresie precedenti. Ben altro era l’atteggiamento di Caravaggio e ben altra la sua sensibilità, celata da una rudezza di chiara derivazione provinciale. Il Manierismo, tuttavia, consentì una certa reiterazione del fatto formale e virtuosistico, promuovendo l’affermarsi di un fatto decorativo notevole, preludio all’avvento del Barocco, sontuoso canto del cigno del vecchio mondo medievale.

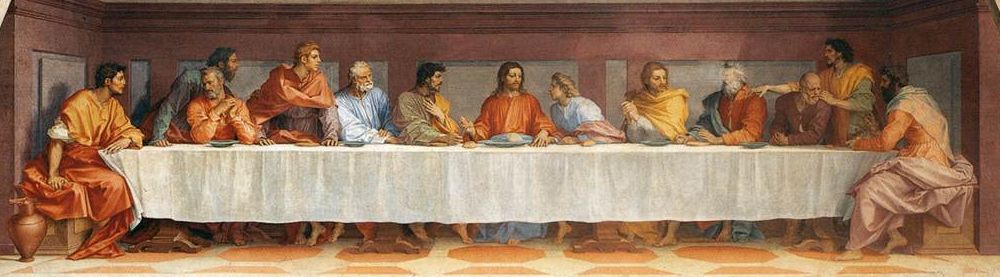

Ultima Cena (Andrea del Sarto)

Vasari definiva Andrea del Sarto (Andrea Vannucchi, 1486-1530), pittore senza errori. Si può aggiungere, fra i più grandi disegnatori di sempre. La cura, nelle opere di questo grande artista, è veramente notevole. Andrea del Sarto ammirò Michelangelo, da cui apprese il titanismo, e Leonardo, da cui ricavò lo sfumato. Ma poi elaborò per proprio conto le possibilità del colore e del segno, affidando le varie soluzioni all’espressione formale, fatta di devozione incondizionata. Fu maestro, fra gli altri, del Pontormo e di Rosso Fiorentino. Operò in Francia, a Fontainebleau, per un anno, poco prima che morisse Leonardo. Qui si propongono tre opere: un affresco monocromo – il Battesimo delle genti - fra i suoi altri, posto nel Chiostro dello Scalzo a Firenze (il Chiostro, un gioiello del Sangallo, finì di essere affrescato nel 1526 (questo è del 1517). Il Chiostro era il portico d’accesso della Chiesa della Compagnia dei Disciplinati di S. Giovanni Battista; si chiamò “dello scalzo” perché il porta croce del tempo era a piedi nudi; il Cenacolo di San Salvi, era nella Chiesa omonima, ora si trova nel Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze: misura cm. 525x871 e fu terminato nel 1527, ha colori inimitabili, chiari, dolci e intensi allo stesso tempo. La terza proposta si riferisce alla “Natività della Vergine”, del 1514, un gioiello dai colori tenui, nobilitato da una delicatezza straordinaria, da una devozione commovente, trascinante. Si tratta di un affresco elegantissimo, d’una eleganza meno formale del solito, di cm. 410x340, custodito nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze.

Battesimo del Battista (Andrea del Sarto) |

NativitÓ della Vergine (Andrea del Sarto) |

Fra i precursori del Manierismo, va citato il Correggio (Antonio Allegri, 1489?-1534), per quanto la sua bravura, strepitosa, lo vorrebbe molto più legato al Rinascimento vero e proprio. Dell’artista si sa poco, ma è certo che visitò Milano (dove ammiro Leonardo, apprendendo il suo chiaroscuro) e Roma (dove pare s’innamorò della pittura di Raffaello, da cui prese le forme aggraziate e monumentali). Si riporta l’affresco della Cupola di S. Giovanni Evangelista a Parma, del 1520-1524, cm. 940x875 (nella cupola del Duomo di Parma realizzò un affresco movimentatissimo, ricco di trompe l’oeil particolarmente arditi, come del resto anche qui per la cupola di S. Giovanni). Correggio si cimentò sia in soggetti sacri che in soggetti profani. Ripristinò il gusto per la mitologia con opere d’incredibile e guizzante bellezza, come dimostra l’olio su tela “Io e Zeus”, anno 1532-1533, cm. 163,5x70,5, fra i tesori del Kunsthistoriches Museum di Vienna).

Cupola di S. Giovanni Evangelista a Parma (Correggio) |

Giove ed Io (Correggio) |

| Molto particolare è la pittura del Pontormo (Jacopo Carucci, il soprannome viene dalla città di nascita, oggi quartiere di Empoli, 1494-1557). Vasari lo loda e lo critica. Nel secondo caso lo fa quando il pittore fa di testa sua, e cioè tenta una via più espressiva, rompendo i canoni della classicità. Pontormo è per il movimento, per la manifestazione dei sentimenti, che poi trasforma in narrazione passionale, persino incontrollabile. Il pittore pensava di poter superare Michelangelo nella resa del messaggio spirituale. Ne era ossessionato. Egli teneva un diario, “Il libro mio”, dove annotava (di malavoglia) ogni fatto quotidiano, mostrando un carattere difficile, una personalità portata alla solitudine. Era un introverso, in lotta con l’intero mondo, alla ricerca di una purezza molto vicina a quella pretesa da Lutero. Ma non si può dire che fosse religioso, bensì un individuo pieno di dubbi e poco fiducioso nei mezzi umani. Egli sopportava a malapena la sua stessa presenza. Ebbe la collaborazione del Bronzino. Considerò Andrea del Sarto, suo maestro, la summa dell’arte di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. La “Deposizione” o “Trasporto di Cristo” è un olio su tavola di cm. 313x192, data circa 1528, e si trova nella Chiesa di S. Felicita a Firenze, dove il pittore lavorò a lungo, qui come altrove per conto dei Medici, realizzando diversi affreschi. L’opera di cui si parla possiede una specie di movimento inarrestabile ma controllato, nel senso che tutto va verso Cristo, come per avvolgerne amorevolmente il corpo oltraggiato. Il vortice è da sinistra verso destra, parte da Cristo per ritornare a lui. Pontormo non ebbe molto successo ai suoi tempi proprio per questa rottura degli equilibri tradizionali, una rottura che, d’altro canto, prepara l’arte pittorica futura. La contemplazione spirituale diventa dialettica, con Pontormo: tutto ciò rispetta il programma superiore dell’Umanesimo, quello dell’inserimento filosofico, tutto umano, nel fatto divino. |

|

| Giulio Romano (Giulio Pippi de’Giannozzi, 1499-1546) è il manierista per eccellenza. Fu l’allievo prediletto di Raffaello, che imitò al punto di confonderlo, in alcuni casi, con il Maestro. La “Madonna col Bambino” o “Madonna Hertz”, dal nome della donatrice, del 1522-1523, olio su tavola, cm. 37,5x30, a Palazzo Barberini, è la dimostrazione del suo raffaellismo. E’ un’opera calligrafica, persino trattenuta nello splendore che vuole esprimere. Questo contenimento, sicuramente involontario, condizionò le opere religiose successive dell’artista, cristallizzate in una specie di freddezza (i colori non hanno lo slancio di quelli di Raffaello e la spettacolarità dell’insieme è ridotta), quasi per una contemplazione discreta, intima. Giulio Romano lavorò molto a fianco di Raffaello, come suo aiuto principale. Ereditò anche la bottega del Maestro, mancato prematuramente. Si liberò dell’abbraccio quando accettò l’invito di Federico II Gonzaga. Nel 1524 lasciò Roma per Mantova, dove divenne la figura artistica più importante. Il Gonzaga lo impiegò soprattutto come architetto, facendolo divenire sovrintendente di tutte le opere della città. Giulio Romano eresse il Palazzo Te, accanto alle scuderie del marchesato, imitando le antiche costruzioni romane. Essendo un ottimo frescante, decorò alcune pareti del palazzo con scene mitologiche. Qui, con queste scene, si trovò a proprio agio, potendo dare sfogo all’immaginazione e sentendosi libero di onorarla come sapeva: un disegno nitido, michelangiolesco, colori sgargianti, grande padronanza della scena, grande dimostrazione di divertimento intelligente (intelligenza del segno, manifestazione di talento naturale opportunamente asservito a esigenze estetiche). Si veda, a fianco, il particolare dell’affresco “Amore e Psiche”, sala del banchetto. |

|

Benvenuto Cellini (1500-1571) è un artista non facilmente incasellabile. Dopo Michelangelo, la scultura sembra non avere più senso ma Cellini riesce a rinvigorirla, dandole, con il suo “Perseo”, una lettura eroica e nel contempo aggraziata, come se il mito ottenesse una considerazione umana, più che una veste divina, com’è nella tradizione. La veste divina impedisce la partecipazione razionale, ma una lettura improvvisamente disinvolta (però non è improvvisazione quella celliniana), permette consapevolezza e condivisione di azioni speciali, simboliche e gratificanti per l’immaginazione umana. Cellini, scultore finissimo e spirito bizzarro (come si evince dalla sua autobiografia, dove non esita a incensare se stesso), riesce, forse oltre le sue intenzioni, a dire qualcosa di nuovo in modo artistico, operando al contrario di Michelangelo, ossia scolpendo come dipingesse (e il Perseo, di cm. 319, a Firenze in piazza della Signoria, risente parecchio degli stilemi rinascimentali, tanto da essere definito comunemente “manierista”, ovvero la maggiore scultura manierista in assoluto). Il nostro scultore, come Caravaggio, era anche un tipo facile alla rissa. Due le uccisioni sulla sua coscienza. Ma i tempi non facilitavano gesti innocui. Cellini fu il più grande orafo del Rinascimento (famosissima la saliera d’oro, alta 26 cm., realizzata per Francesco I di Francia intorno al 1540, sopra riprodotta, custodita dal Kunsthistorisches Museum di Vienna). Nel 1527 fu a Roma, durante il famoso Sacco e si attivò notevolmente per la difesa della città (si vantò d’aver colpito con un’archibugiata il condottiero imperiale della spedizione dei Lanzichenecchi Carlo III di Borbone-Montpensier, coadiuvato da Filiberto di Chalons, che morì per le conseguenze del colpo: e così le morti per mano di Benvenuto Cellini sarebbero tre).

Saliera di Francesco I (B. Cellini) |

Perseo (B. Cellini) |

|

|

|

Altro eccellente rappresentante della “Maniera” è il Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola, 1503-1540). Non si sa nulla della sua formazione. Vasari lo dà pittore già a sedici anni. Lavorò a Parma, la sua città, a Roma, a Bologna e ancora a Parma. A Roma, come prova della sua abilità, portò, fra l’altro, un autoritratto entro uno specchio convesso, anno 1524, olio su tavola convessa cm. 24,4x24,4, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Si tratta di una vera e propria magia. Mostra il volto di un giovane ingenuo e gentile. Del resto il soprannome di Parmigianino venne al nostro pittore per la sua corporatura minuta e il suo aspetto fragile.

A Roma, il Parmigianino trovò ispirazione da Raffaello, il vero artista di riferimento del Manierismo: ingentilì la propria tavolozza e diede corpo al proprio virtuosismo. Ma il suo capolavoro è la “Madonna dal collo lungo”, anno 1534-1540 cm. 216x132, olio su tavola, oggi agli Uffizi di Firenze: un’opera, incompleta, molto elaborata. L’artista ci perse anni nella preparazione. Gli era sta commissionata da Elena Baiardi Tagliaferri per sistemarla nella Chiesa di S. Maria dei Servi a Parma, con una clausola-capestro (la casa del Parmigianino a garanzia) relativa ai tempi di consegna. Evidentemente il pittore era noto per la lentezza e l’inaffidabilità. Il Parmigianino morì prima di finire la tavola e la casa, con alcune tele e parecchi disegni, finì ai Baiardi. Il dipinto possiede un’atmosfera particolare, dovuta a simbolismi allora molto chiari. L’anamorfismo delle figure è, secondo l’insegnamento michelangiolesco, un modo per sottolineare il valore spirituale di certi passaggi. Ma il Parmigianino va oltre, sublimando, sino all’eccesso, simbologia e allegoria. Il fatto non provoca rilievi ortodossi per la grande pittura dell’artista, il quale unisce talento a espressività, dilatando entrambe per una resa di elegantissimo estetismo: un decorativismo vissuto, partecipato con vibrante commozione.

|

Ulisse e Penelope (F. Primaticcio) |

Deposizione dalla croce (F. Primaticcio) |

Importante è Francesco Primaticcio, detto il Bologna (1504-1570) per aver portato in Francia la maniera italiana, condizionando così il futuro dell’intera pittura europea. Era stato chiamato nel 1532 dal re Francesco I nella residenza reale di Fontainebleau, che decorerà (decorazioni per lo più andate perdute). Il Primaticcio lavorò accanto a Rosso Fiorentino (1495-1540), un artista illuminato dall’arte di Raffaello e Michelangelo. Alla morte di Rosso Fiorentino, il nostro pittore divenne sovrintendente delle opere artistiche reali, anche in campo artistico. Egli servì quattro reali, Francesco I (che lo adorava), Enrico II, Francesco II e Carlo IX. Il Primaticcio fu principalmente un validissimo decoratore, come si evince dal quadro proposto, “Ulisse e Penelope”, circa 1560, cm. 123x113,6, olio su tela, custodito dal Museo delle Arti di Toledo, che è quasi un timido preludio al neoclassicismo. Artisticamente più interessante Rosso Fiorentino, con questa spettacolare “Deposizione dalla Croce”, anno 1521, cm. 375x196, Pinacoteca di Volterra. Primaticcio fissa certi termini del Manierismo, mentre Rosso Fiorentino compie passaggi di movimento che fanno apprezzare, esteticamente, ogni istante dell’evento. Va sottolineato il fatto che il Manierismo in genere (e bene lo attesta la “Madonna dal collo lungo” del Parmigianino) aggiunge particolari all’esaltazione degli stilemi classici, praticamente travisati per scopi trionfalistici, al puro scopo armonico dell’insieme. Così Rosso Fiorentino fa con i colori e con le figure, a tratti più stilizzate che compiute.

Dello stesso autore:

- Fatti e misfatti, 2011, Prospettiva Editrice

- La rivoluzione cristiana, 2010 Prospettiva Editrice

- Dentro la storia, 2010, Mjm Editore

- Variazioni sul tema, 2009 Prospettiva Editrice

- Magazzino 51 (ebook), Note a margine, Notte senza fine, Poesie per un attimo (Novantuno Virgole su un Punto)

- Dentro la pittura, ed. Abel (ebook)

- Il problema dell'equilibrio, ed. Abel (ebook)

- Scrittori del '900 (e dintorni)