Breve percorso didattico-interattivo

della Abbazia di S. Maria del Monte a Cesena

Prima dell'ingresso nella Basilica dal Piazzale Pio VII (Barnaba Chiaramonti, benedettino cesenate eletto Pontefice nel 1800) i nostri passi incontrano una parola latina di grande significato e conforto:

Ora, se alzi lo sguardo in alto, a sinistra, puoi notare alcune lapidi che segnano il nostro percorso, un percorso di mille anni, dalla Fondazione dell'Abbazia Benedettina, dunque dal secolo X.

Mille anni fa, il luogo da cui oggi puoi spaziare ampiamente e cogliere vicende e aspetti di un territorio che va dalla collina al mare, era coperto da una fitta boscaglia e detto "bosco spaziano". Qui il Vescovo di Cesena Mauro si ritirava a meditare, pregare, digiunare, e trovò sepoltura in un Sarcofago.

Dopo un tempo di dimenticanza, ad un pellegrino accadde...

"Io, pellegrino, attraversando il Monte Spaziano, posato il piede su una lastra in atto d'allacciarmi il calzare, non riuscivo più a staccarlo tanto da doverla spezzare, per liberarmi, a colpi di martello e scoprire, miracolosamente, il sarcofago del Vescovo Mauro; sarcofago poi raschiato dai fedeli che, raccolta la polvere, ne facevano medicina per molti mali."

Il corpo di San Mauro, collocato entro le primitive architetture dell'Abbazia fu successivamente traslato (sec.XIV) nella Cattedrale di Cesena.

Con l'aiuto del ravennate San Pier Damiani proviamo a collocare nel tempo la fondazione del Monastero. Scrive:

"Su quel monte dove il Santo fu solito pregare, adesso sorge un celebre Monastero, ad onore della Vergine Madre di Dio; e la gente, per consuetudine, ormai antica, lo chiama "Monte di Mauro "e non a torto ha preso il nome di quel Santo."

L'adesso coincide con i primi anni del "Mille". Il Monastero, comunità autonoma di preghiera e lavoro che, con l'andar del tempo gestisce beni e promuove iniziative ed opere anche assistenziali ed è coinvolto nelle, a volte tristi, vicende della Chiesa e della Città, ha come riferimento, guida, l'Abate, il Padre eletto dagli stessi monaci.

I monaci presenti in quel Monastero, allora come oggi, seguono la Regola di San Benedetto.

Percorrendo la linea del tempo, balziamo in avanti di tre secoli per ascoltare una testimonianza di un abitante di Montereale, paese della collina cesenate. "Vidi partire la statua della Madonna qui nella Pieve custodita per il Monte di Cesena. Era l'anno 1318. Ho ancora memoria per ricordare la trasformazione in fortezza del Monte da parte del Signore Ordelaffi e i Bretoni, mercenari saccheggiatori, recanti devastazioni e dolore in un triste 1377. Rammento, l'anno successivo, l'elezione a Signore di Cesena di Galeotto Malatesta ma non colsi, perché la vita non mi durò oltre, gli elementi di rinascita della Città e dell'Abbazia con la Signoria dei Malatesta."

Sono giunte, fino a noi, dei Malatesta, opere come la biblioteca Malatestiana.

Il nostro cammino nel tempo volge alla meta con un ostacolo. Nel tempo traversie religiose e civili interessarono l'Ordine benedettino. Alla fine del '700, in seguito a provvedimenti di Napoleone Bonaparte I monaci furono allontanati dal Monte e, dopo alterne circostanze, ritornarono definitivamente nel 1888.

Nonostante tutto, anche tra vicende dolorose come l'ultima guerra mondiale, il luogo, lo spirito e l'opera della comunità benedettina sono giunti, anno dopo anno, a contarne mille, sotto la protezione della Madonna del Monte, Madonna chinata su Cesena. Prima di entrare nella Basilica, un'occhiata complessiva: le linee architettoniche che contornano l'Abbazia furono tracciate alla fine del secolo XVI. Linee a confronto con eventi naturali ed umani e quindi nel tempo sovente rimarcate, ridefinite, consolidate.

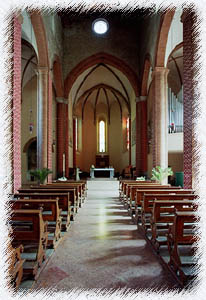

Potremmo definirci naviganti ora che, entrati nella Basilica, ci troviamo nella navata. Se osservi è amplia; infatti navata deriva da nave, proprio per l'ampliezza. Possiamo orientare il timone alla ricerca di San Mauro.

La ricerca ha un buon fine: nella seconda Cappella di destra, avendo come riferimento l'entrata, è rappresentato mentre guarisce un infermo. Il dipinto (secolo XVIII) è posto in un'ancona (cornice) che contiene, in basso, al centro, una deposizione di Cristo.

Il tragitto precedente nel tempo dovrebbe ora richiamarti alla memoria che maestro di San Mauro fu San Benedetto.

Il giusto ricordare ti permette di approdare a sinistra, nella prima Cappella, (considera sempre l'entrata) e incontrare San Benedetto con il pastorale (segno della dignità vescovile) insieme a San Sebastiano, martire "saettato" del 2° secolo, e a San Rocco, soccorritore degli appestati nel secolo XVI.

San Benedetto aveva una sorella, Santa Scolastica che lo seguì come fondatrice di un ordine e di monasteri. Monache benedettine sono presenti, a Cesena, nel Convento sotto il Monte, a due passi. La troviamo, Santa Scolastica, dipinta (secolo XVII) insieme al fratello e a monaci e a monache dei rispettivi ordini, in numero pari, in adorazione della Trinità nelle terza Cappella di sinistra.

Approdando a destra, terza Cappella, approdiamo al secolo di rinascita della Basilica: il '500. Ci è faro l'importante tavola, la Presentazione di Gesù al Tempio, di un pittore bolognese detto il Francia.

La lunetta, in alto, contiene una "Deposizione".

Dalla navata, alzando lo sguardo intorno, vediamo un fregio del secolo XVI. Si tratta di una rappresentazione, in orizzontale rimasta nascosta per mano d'uomo per anni e portata alla luce agli inizi del 1900, di 14 momenti di vita della Madonna. Vediamo anche un affresco dello stesso secolo, posto sull'entrata prima della Basilica e recuperato ai danni della guerra, raffigurante la vicenda di Mosè sul Monte Oreb.

E' impossibile non aver notato lo scalone che ora saliamo, molti fedeli lo fanno inginocchiati e pregando, per arrivare alla Chiesa Superiore sormontata dalla Cupola.

La Cupola, costruita dal "Terribilia" nel 1569, non giunta a noi secondo l'originale impostazione in quanto compromessa anche da vicende naturali come i terremoti. Il Milani vi ha dipinto l'Assunzione nel'700 ed episodi biblici insieme ai quattro Evangelisti mentre nel catino dell'abside ha rappresentato l'Incoronazione. L'Assunzione di Maria viene celebrata il 15 Agosto con solennità e notevole frequenza di fedeli; è la festa della Madonna del Monte.

Possiamo ora concentrarci sulla Madonna, sulla Madre a cui molti hanno rivolto e rivolgono, fiduciosi, richieste d'aiuto e hanno offerto e offrono impegni di fede. Quel suo benedire e tenere Gesù hanno in sé la disponibilità all'ascolto esauditore di Madre verso i figli.

Testimonianze riconoscenti sono gli ex voto.

Sono oltre 700 le tavolette dipinte che, dal deambulatorio, (corridoio intorno all'abside) alla Sacrestia moltiplicano l'immagine della Madonna e confermano il Suo soccorso (intercessione e grazia) nei drammi della vita, nella quotidiana vicenda umana.

Prima di lasciare la Chiesa Superiore immaginiamo intagliatori e intarsiatori lombardi del Cinquecento intenti a creare le geometrie, le storie, le fantasie del coro ligneo.

Percorrendo il deambulatorio notiamo oltre agli ex voto, una recente terracotta raffigurante San Benedetto e un Cristo Crocifisso del 1400 successivamente reso meno sofferente attraverso un diverso posizionamento del capo.

Prima di scendere nella Cripta, una sosta nella Sacrestia per individuare i dipinti di San Mauro e San Benedetto ed ammirare il mobilio del 1700; in particolare il mobile a "doppio corpo", armadio in radica d'ulivo, protagonista, insieme ad un monaco, di un ex voto.

Scesi nella cripta, rinforzata per far fronte ai terremoti, siamo richiamati alle origini dell'Abbazia dal Sarcofago.

...mentre ai "tempi bizantini" ci rimanda la Croce.

Dalla cripta, il suono dell'organo, ci accompagna, mentre, attraversando la navata, lasciamo la Basilica.

L'esplorazione continua alla scoperta delle funzioni dei due chiostri. Il primo chiostro, di cui ammiriamo il porticato quattrocentesco, risponde alle necessità dell'accoglienza, al "correre alla Madre" come si legge scolpito su di un capitello. Da qui si entrava in Basilica. Vi trovavano sede l'erboristeria e il laboratorio di restauro del libro, noto per i suoi preziosi interventi anche sulle opere danneggiate dalla piena dell'Arno nella Firenze degli anni sessanta.

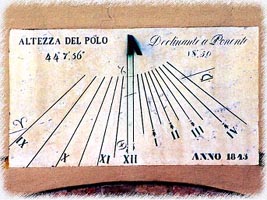

Al centro del chiostro una cisterna sormontata da un'opera in ferro. Su una parete, in alto una meridiana.

Passiamo ora nel Chiostro grande, chiostro del meditare, riservato ai monaci e non risparmiato da una serie di eventi che comportano rifacimenti. E' possibile così accedere alla Cappella di San Benedetto e alla Sala Capitolare, sala d'adunanza, dal caratteristico soffitto ad ombrello. Le opere in legno, realizzate in tempi a noi vicini, sono di fra Gerardo, come sue sono quelle del Refettorio.

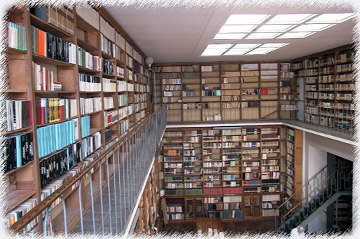

Ci restano da vedere le cantine che durante l'ultimo conflitto mondiale diedero rifugio a molti oggi in parte ben ristrutturate in occasione del Giubileo e in parte conservanti ancora gli attrezzi utili all'attività lavorativa dei monaci e, infine, la Biblioteca, distrutta dalla guerra come altre parti dell'Abbazia, in cui sono raccolti, con passione benedettina, oltre 50.000 volumi a disposizione degli studiosi.

Ora siamo vicini ai luoghi di vita dei monaci: al monastero. Ci limitiamo a pensarli fin dalle ore "preste" del giorno impegnate a dar pienezza alla loro vocazione e significato al vivere del prossimo nel mondo, secondo la Regola di San Benedetto.

Termina così la pacifica esplorazione, un apporto alla conoscenza di un luogo edificato con fede e sulla fede in cui hanno trovato espressione anche le varie arti dell'ingegno e consolazione gli afflitti.

Luogo in cui passato e presente sommano mille anni.