PIERO DELLA FRANCESCA

LA FLAGELLAZIONE DI CRISTO

QUADRO STORICO DELL'OPERA

| L'imperatore Giovanni VIII, l'unica figura la cui identificazione, acquisita da tempo, non viene messa in discussione dalla ricerca della Ronchey, si era recato nel 1437 in occidente per assistere al concilio di Ferrara (1438). Solo nel 1439 l'unione venne proclamata a Firenze dal cardinale Cesarini e dall'arcivescovo di Nicea, Bessarione: i greco-ortodossi potevano conservare il loro rito, ma tutte le questioni controverse (dogmatiche e giurisdizionali) vennero definite dal punto di vista di Roma (filioque, pane azzimo, purgatorio e soprattutto primato giurisdizionale della sede romana e del papato). |

|

L'imperatore e i massimi esponenti della chiesa bizantina si convertirono alla fede cattolica, ma fu lo stesso popolo ortodosso ad opporsi all'unione, che infatti, al loro ritorno a Bisanzio, non fu attuata. Bessarione restò cattolico e diventò cardinale della chiesa romana. Papa Eugenio IV (1431-47) cercò di arginare l'avanzata ottomana, devolvendo un quinto delle entrate pontificie alla crociata del 1443-44, che però risultò del tutto fallimentare (vi morirono il re polacco-ungherese Ladislao III e il cardinale Giuliano Cesarini).

Al tempo in cui la Flagellazione fu dipinta, si pensava che forse un'altra crociata avrebbe potuto riportare sul trono di Costantinopoli l’ultimo dei Paleologhi: Tommaso, uno dei tre fratelli (gli altri due erano Costantino e Teodoro) dell'imperatore Giovanni VIII (rappresentato da Piero nei panni di Pilato), che insieme governavano la Morea e che combattevano i piccoli Stati latini confinanti. La Morea verrà occupata una prima volta dai turchi nel 1446, lasciando però ai bizantini un certo margine di manovra. Quando Costantino (divenuto poi Costantino XI, l'ultimo imperatore bizantino) subentrò al padre sul trono imperiale, prendendosi la parte della Morea di Teodoro, un altro fratello di Giovanni VIII (Demetrio), che aveva ottenuto la possibilità di dividersi la restante Morea con Tommaso e che aveva sponsorizzato l'idea del padre, di fare a tutti i costi l'unione con Roma, e che aveva cercato a più riprese, senza riuscirvi, di conquistarsi la corona imperiale con l'aiuto turco, scalzando il fratello Costantino, venne ben presto in aperto conflitto con Tommaso.

Anche Costantino era del tutto favorevole all'unione con Roma, ma il popolo bizantino non ne voleva sapere. Dall'occidente tuttavia non venne alcun aiuto militare, sia perché Alfonso V d'Aragona, il sovrano più potente, mirava alla creazione di un nuovo impero latino e voleva per sé il titolo imperiale, sia perché i limitati mezzi che papa Niccolo V (1447-55) pensava di destinare a una crociata antiturca venivano in realtà assorbite dalla politica espansionista del re aragonese e napoletano, cui Roma non poteva dire di no. La Morea meridionale e l'impero di Trebisonda sopravvissero per alcuni anni alla caduta di Costantinopoli, esattamente fino al 1460, anno in cui Tommaso, esule, giunse in Italia, mentre Demetrio preferì la corte del sultano, sentendosi profondamente deluso dall'atteggiamento dei latini.

Ad accogliere Tommaso, che cercava aiuto contro il sultano, c’erano il papa Pio II (1458-64) e il cardinal Bessarione (1402-72), aristocratico bizantino nato a Trebisonda, antico dignitario dei Paleologhi, poi convertito al cattolicesimo, si dice, per poter meglio sostenere la causa del riscatto dell’impero costantinopolitano.

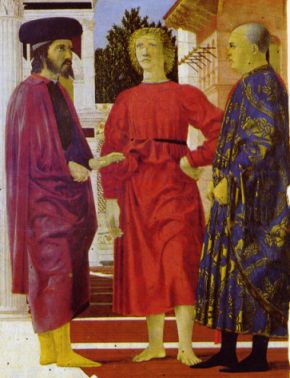

L’uomo alto, biondo e di bell'aspetto, che guarda in lontananza, apparentemente estraneo a quanto si dicono gli altri due personaggi, che Piero dipinge scalzo proprio perché non riuscì mai a insediarsi sul trono, e che sarebbe morto senza veder realizzata la crociata che Pio II e Bessarione cercarono di promuovere al sinodo di Mantova nel 1459, sarebbe appunto questo Tommaso.

Sullo sfondo del dipinto il Cristo flagellato sarebbe un'allegoria dell’impero conquistato dai turchi, qui rappresentati dall’uomo di spalle, il sultano, col tipico turbante, a piedi scalzi (ancora privo cioè dei calzari purpurei, simbolo della regalità bizantina). Coi calzari rossi e l’atteggiamento inerte è Giovanni VIII Paleologo, fratello di Tommaso e dell’ultimo imperatore, Costantino XI, morto in combattimento durante la disperata difesa della città.

La tavola di Piero doveva dunque rappresentare un incitamento ad ascoltare il grido di dolore che arrivava da Bisanzio e dall’ultimo erede al suo trono. Rievocava il concilio di Ferrara, al quale Bessarione aveva partecipato come esponente della delegazione orientale, e così ammoniva chiunque contemplasse la scena: guai a ripetere l’errore di Ferrara, in cui s'era deciso di vincolare la concessione dell'aiuto a una preventiva annessione ideologica e politica dell'impero alla volontà di Roma. Bisanzio non doveva essere nuovamente lasciata sola o sottoposta a indegni ricatti nel suo momento più critico.

Bessarione, nel momento in cui si capirà che l’operazione era irrimediabilmente fallita, sarà indotto a non puntare più sui principati italiani, ma sul nuovo principato russo, attraverso le nozze da lui combinate tra Zoe (poi detta Sofia) Paleologhina, figlia di Tommaso, e il Gran Principe di tutta la Russia, Ivan III Valichy (1440 - 1506), che di conseguenza potrà rivendicare la successione giuridica, l’eredità e il ruolo geopolitico di Bisanzio.

Qui si può aggiungere che non solo Piero della Francesca, ma anche Benozzo Gozzoli, Pisanello, Jacopo Bellini, Andrea Mantegna, lo stesso Carpaccio, facevano in un certo senso parte “del clan filobizantino", favorevole a un salvataggio a tutti i costi di Bisanzio, sponsorizzato dalle massime famiglie, dai massimi intelletti politici dell’epoca, italiani e non solo.

La Flagellazione è dunque il ritratto di un senso etico e politico di colpa, che l'occidente latino nutriva nei confronti di quell'oriente bizantino, cui doveva, nonostante le diversità, anche dogmatiche, maturate col tempo, le radici della propria cristianità.

Da notare che i regnanti Paleologhi erano imparentati con i Monferrato di Urbino già dal 1176, da quando cioè Raniero Monferrato ebbe in sposa Maria, figlia di Manuele I Comneno, il che permise a suo fratello Bonifacio, uno dei leader della IV crociata (1204), di rivendicare la sovranità su Tessalonica e di dare vita a un regno crociato latino.

Nel libro di Silvia Ronchey vi sono anche molti riferimenti all’arrivo a Costantinopoli, nell’estate del 1420, delle due spose occidentali promesse da papa Martino V a due figli dell’allora imperatore Manuele II Paleologo. Le due giovanissime Sofia di Monferrato, destinata al futuro Giovanni VIII, e Cleopa dei Malatesta di Rimini, promessa di Teodoro di Morea, fratello di Tommaso. Cleopa sarebbe stata uccisa perché diventò ortodossa.