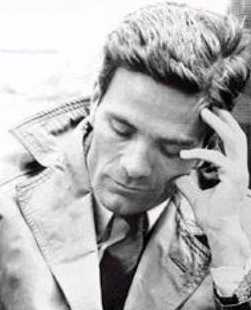

PASOLINI UOMO ARTISTA

E INTELLETTUALE

La voce della coscienza critica

PASOLINI E LA RELIGIONE

La religione di Pier Paolo Pasolini ha carattere strettamente cristiano. Cristo insegna la fratellanza, stimola il dialogo, pratica la comprensione, abbraccia e aiuta a crescere. Tutte cose in presa diretta, vere, sentite e sincere, ben al di là dell’immobilismo della Chiesa e del relativo potere secolare, spacciato per atemporale e inossidabile. La Chiesa pratica riti consunti, è bloccata su litanie, Cristo si rinnova in ogni istante: è l’emblema dell’uomo ideale lanciato verso la perfezione. L’una è statica, l’altro è dinamico. Ma la Chiesa vince, mentre Cristo è messo in un angolo e spogliato della sua grande figura di dio e di uomo insieme. Per la mentalità ecclesiastica egli è solo figlio di dio, in ultima istanza, e quindi conta come il due di picche. Meno ancora la sua semplicità e bontà.

Pasolini sempre sognerà e predicherà una Chiesa all’altezza del Cristianesimo che sbandiera, pensandola davvero vicina alla gente e raccomanderà una religione cristiana senza frasi fatte, senza dogmi, senza imposizioni: un ritorno alle origini, insomma, a quando la carità veniva pratica sino in fondo. Un sogno irrealizzabile sul quale egli tuttavia contava, così come contava su un cambiamento sociale a favore di tutti, compresi i soliti poveri cristi. Egli era, insomma, un idealista inguaribile e originale: si dichiarava comunista, ma sentiva la necessità di un’entità superiore, definendosi, infine, ateo con riserve personali (era la spiritualità, per così dire, strutturale comune, in fin dei conti, nel suo caso molto vera ed impegnata: ma c’era l’aggiunta umanistica, votata ad una promozione assoluta della figura umana, garantita dal placet di una spiritualità superiore cui riferirsi, riferire e ispirarsi: una sorta di “padre” paziente e onnisciente).

Le cose, per Pasolini, sono piuttosto complicate perché la personalità pasoliniana è piena di sfaccettature e queste sfaccettature sono provocate da un carattere difficile, poco coerente con le proposizioni e con le azioni. Sul piano pratico la sua ambiguità comportamentale è evidente e imbarazzante perché opposta alle dichiarazioni di principio.

Pasolini ha un grande problema interiore. Non riesce a realizzarsi. L’impossibilità della realizzazione risiede in una questione personale fondamentale: la sua omosessualità. Egli stesso non l’accetta. Ci convive per forza e per forza la soddisfa attraverso una serie di iniziative che sicuramente non gli fanno onore, lui non sempre ben consapevole.

Abbiamo quindi un personaggio apparentemente mite, sensibile e riservato, intelligente e preparato, ma a volte tentato dagli eccessi, forse come una sorta di rivalsa dalla scarsa considerazione umana che sentiva intorno a sé.

Pasolini viveva malissimo la frustrazione e tentava continuamente un riscatto dalla propria condizione di reietto della società. Sostanzialmente, la sua crociata era per un riconoscimento della propria condizione sessuale, del proprio impulso vitale, per lo meno sul piano della comprensione.

Egli non chiedeva indulgenza, mendicava solidarietà. La Chiesa non fu per niente dalla sua parte. Pasolini ebbe noie giudiziarie con la sua espressione artistica, soprattutto cinematografica: tale espressione è sempre e comunque legata ad un desiderio di confessare i propri turbamenti e di denunciare l’insensibilità e l’incompetenza della istituzione religiosa. E’ una confessione e una denuncia a cuore aperto, con non poche articolazioni sentimentali e intellettuali di spessore, ispirate da una sincerità in qualche modo disperata. Pasolini intuiva che non c’erano soluzioni in quanto il sistema – la Chiesa in testa – non voleva prendere in considerazione questioni tanto private e tanto delicate, non capendo che sotto di esse si muoveva un intero mondo di patimento serio e profondo. Il sistema ha sfruttato (e sfrutta tuttora) la morbosità di Pasolini (che è, realmente, una reazione alla vita ingessata, normale, ipocrita, con strumenti che il possessore non sa bene come usare, finendo con l’usarli in modo eccessivo e vergognandosene, ma sperando in un’assoluzione per la passione impiegata).

Questa morbosità ha anche, come risvolto, un desiderio maggiore di vita che, in effetti, la realtà respinge in maniera ottusa e spietata. La repulsione determina un’angoscia esistenziale che pone Pasolini alla mercé degli eventi. L’angoscia è definitiva perché la Chiesa – regno del mondo per eccellenza, secondo convenzione - gli volge decisamente le spalle, anzi lo perseguita, senza interessarsi minimamente delle problematiche che l’artista riesce ad agitare. La delusione è grande. Pasolini fu lasciato solo da tutti. Era alla ricerca di un equilibrio, o per lo meno cercava un aiuto valido a sollevarlo dalle sue tribolazioni. Sentiva di averne diritto, giustamente. Non fu accontentato né religiosamente né laicamente e dunque fece di testa sua con sbigottimento e amarezza, ma pure con un certo compiacimento per le libertà, seppur sopra le righe, che si prendeva. Una sorta di schiaffo al mondo intero. Nelle maglie di queste libertà c’è un che di morboso, vissuto male, che fece la fortuna economica di Pasolini e soprattutto quella di chi appoggiò le sue imprese libresche (volgari, tranne le prime poesie) e cinematografiche (una pena sul piano artistico, ma non su quello lubrico): un successo clamoroso, un vero e proprio caso, che i media cercano di tenere in piedi tuttora, grazie al potente clan romano stretto una volta intorno ad Alberto Moravia e ad Enzo Siciliano, non eccelsi, ma influenti, cui il Nostro si accodò; il clan è oggi capace di imporre la modestissima Carmen Llera Moravia, poetessa ad insaputa generale. Pasolini seguì, privatamente, il ribollire del proprio sangue: una condanna, per la propria riposta sensibilità, una iniziativa che pagò a carissimo prezzo. Il sistema, di cui la Chiesa era parte integrante, a quei tempi per molti versi dominante, ce l’ha sulla coscienza.

Dello stesso autore:

- Fatti e misfatti, 2011, Prospettiva Editrice

- La rivoluzione cristiana, 2010 Prospettiva Editrice

- Dentro la storia, 2010, Mjm Editore

- Variazioni sul tema, 2009 Prospettiva Editrice

- Magazzino 51 (ebook), Note a margine, Notte senza fine, Poesie per un attimo (Novantuno Virgole su un Punto)

- Dentro la pittura, ed. Abel (ebook)

- Il problema dell'equilibrio, ed. Abel (ebook)