STORIA ROMANA

I FLAVI E IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMPERO

2) La politica di Vespasiano (69-79)

|

Gli eventi che abbiamo narrato fin qui - segnati come s'è visto dalla lotta

tre le diverse province per 'accaparrarsi', attraverso i propri eserciti, il

potere supremo all'interno dell'amministrazione imperiale, attribuendo la carica

di Augusto ai propri generali - sono in realtà in gran parte un prodotto

(involontario) dell'ordinamento provinciale voluto da Ottaviano dopo Azio, ai

tempi della risistemazione dell'Impero. Egli infatti, aveva predisposto un sistema di difesa interna ed esterna delle regioni imperiali fondato sulla stanzialità delle truppe (nonché dei loro veterani) sui loro territori. |

|

Ma in questo modo, se da una parte aveva favorito la difesa e la 'romanizzazione' stessa (cioè l'integrazione culturale) tra Roma e tali territori, dall'altra aveva anche rafforzato l'alleanza e l'identificazione tra le truppe e i loro generali (i prefetti imperiali), oltre che quella tra i soldati (sia legionari che veterani ormai stabilitisi sulle terre) e le popolazioni autoctone. Aveva cioè contribuito alla formazione di entità politiche autonome e indipendenti rispetto al potere centrale di Roma e dell'Italia.

Tutto ciò, assieme al decollo economico delle province (in special modo di quelle occidentali), ha sviluppato in esse quella forza e quell'intraprendenza - sia politica che militare - che è all'origine di queste ultime lotte intestine (riproposizione, anche se su scala differente, delle antiche guerre civili e sociali della tarda Repubblica).

Ma questi anni vedono anche un altro fondamentale cambiamento per Roma, l'inizio cioè di una nuova stagione, nella quale è ormai chiaro a tutti - e prima di tutto agli eserciti - come gli imperatori possano anche non nascere a Roma, né appartenere (come è stato finora) all'antica aristocrazia senatoria romano italica.

Se si fa eccezione per Galba, infatti, uomo di antiche origini nobiliari (alle quali è infatti profondamente legato) nessuno degli altri imperatori (Otone, Vitellio e Vespasiano) appartiene alla 'vecchia guardia' senatoria, essendo tutti piuttosto uomini nuovi, uomini dell'impero.

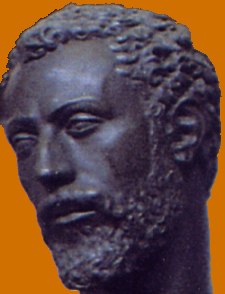

- Vespasiano

Le origini familiari di Tito Flavio Vespasiano, divenuto il nuovo imperatore alla bella età di 69 anni, sono da ricercare all'interno del ceto medio italico. Non quindi figlio di un nobile senatore, ma piuttosto di un esattore imperiale, egli ha seguito la carriera militare ed è divenuto un esponente di punta delle nuove classi dirigenti dell'Impero.

Appartiene insomma, a quei ceti emergenti di estrazione italica e non altolocati, che vanno a comporre i nuovi quadri amministrativi e militari dell'Impero: è dunque un uomo nuovo, espressione dell'organizzazione, che si sta sviluppando e consolidando, della nuova Roma imperiale, divenuta ormai realtà globale.

Come tale egli dedicherà, nel suo principato, un'attenzione particolare alle province, spostando l'interesse dell'Impero dall'Italia verso le sue periferie.

Si può dunque dire che la politica di Vespasiano e dei Flavi sia, in gran parte, il prodotto dello spostamento della ricchezza economica e dei pesi politici al di fuori dell'Italia (regione che per altro attraversa da anni una profonda crisi, dovuta essenzialmente all'investimento di gran parte dei capitali verso le province).

L'azione di governo di Vespasiano consiste essenzialmente in una riorganizzazione dell'Impero, basata su:

- il rafforzamento dei nuovi apparati statali, rafforzamento fondato anche su un loro più esplicito riconoscimento a livello istituzionale (si ricordi a tale riguardo che Augusto, per rispetto nei confronti delle antiche tradizioni, aveva 'mascherato' il più possibile le proprie cariche effettive dietro l'apparenza di quelle dell'antica Respublica);

- il rinnovamento della composizione del Senato, ovvero lo smantellamento di molte antiche famiglie della nobilitas romano-italica, rimpiazzate con elementi nuovi di origini spesso provinciali ed equestri, in particolare spagnole (elementi meno legati alle tradizioni - e ai poteri - dell'antico Senato).

Fondamentalmente la reggenza di Vespasiano è caratterizzata dunque dalla lotta, talvolta anche persecutoria, nei confronti delle resistenze degli antichi poteri repubblicani, e dal parallelo rafforzamento del potere monarchico imperiale: una lotta insomma per l'affermazione della modernità sul vecchio ordine.

[E sarà proprio una tale politica di rinnovamento della nobiltà e del Senato a favorire, nei decenni successivi, la 'conciliazione' tra il princeps e il Senato, ossia tra il nuovo ordine monarchico e gli antichi valori della 'libertas' senatoria.]

Veniamo ora ai principali eventi politici e militari caratterizzanti il principato di Vespasiano.

Il fatto che Vespasiano provenga dalla regioni orientali dell'Impero (e che sia sostenuto da esse) ingenera il timore in molti di una ripresa della politica ellenistica e filo-orientale dei Caligola e Nerone, e prima di loro di Marco Antonio.

Il nuovo imperatore mostra tuttavia da subito la propria volontà di seguire un indirizzo fondamentalmente filo-occidentale. Lascia difatti a suo figlio Tito, che rimane a oriente, il compito di governare tali regioni secondo dei metodi e una sensibilità ad esse consoni, trasferendosi invece lui nelle regioni occidentali.

Qui giunto, una delle sue prime preoccupazioni è quella di ridefinire a livello istituzionale la carica stessa del princeps, ovvero di toglierle quei caratteri di eccezionalità che ancora essa conserva, dal momento che rimane il prodotto della somma di un insieme poteri differenti in un solo individuo.

Con la 'Lex de Imperio' dunque, egli riassume un tale ruolo politico in una sola magistratura: la carica imperiale, definendone inoltre con precisione le prerogative politiche: ad esempio - e prima di tutto - il suo rapporto col Senato.

Non più quindi figura eccezionale, il 'princeps' o imperatore diviene così il capo di Roma a tutti gli effetti.

Un altro problema che Vespasiano deve affrontare è quello del risanamento delle casse imperiali, prosciugate dalla politica di grandi spese sostenuta dal suo predecessore Nerone.

La sua politica in questo campo segue queste direttive: accentramento attorno alla figura del princeps delle finanze imperiali; drastica riduzione delle spese e dei donativi per la plebe; amministrazione molto oculata degli introiti statali, la quale porterà, rispetto al periodo di Ottaviano, a più che raddoppiare la ricchezza dello Stato.

Ma per fare questo, ovvero per porre in essere un tipo di amministrazione finanziaria tanto attenta e oculata, egli dovrà anche potenziare gli apparati burocratici dello Stato, per mezzo di un ampio piano di rafforzamento di essi (i cui quadri egli andrà a prendere prevalentemente all'interno del ceto medio italico - lo stesso dal quale anche lui proviene).

Vespasiano cerca insomma di rafforzare le strutture del potere monarchico, senza tuttavia per questo seguire o alimentare uno stile di governo di tipo orientaleggiante - che ad una tale tendenza politica si era associato invece al tempo dei Claudii.

Al contrario, egli porta avanti un piano di politica culturale fortemente ostile a ogni concezione estranea alle tradizioni occidentali, perseguitando e allontanando da Roma le minoranze greche e asiatiche, i filosofi, e tutti gli esponenti di religioni estranee alla tradizione romana: ebrei, cristiani, ecc. (già sotto Nerone, infatti il cristianesimo aveva iniziato a diffondersi nell'Impero).

Tale politica culturale di impronta tradizionalista si inserisce in un piano più ampio di riavvicinamento al Senato, con il quale Vespasiano cerca di mantenere rapporti distesi e di reciproco rispetto.

Parallelamente però, avvalendosi delle proprie prerogative istituzionali (attraverso le quali egli può influire sulla censura: la carica preposta a compilare le liste dei senatori) egli lavora per rinnovare la composizione del Senato.

Anche se da tempo infatti è in atto un processo autonomo di degenerazione della classe nobiliare romana e italica, che si manifesta ad esempio nella riduzione del numero dei suoi componenti, tuttavia tale classe continua - attraverso l'istituzione senatoria - ad avere un ruolo politico di primo piano (secondo solo a quello dell'Imperatore), aiutata in ciò dal prestigio di cui essa gode all'interno della società romana in generale per ragioni storiche, nonché grazie alla radicatezza dei propri rapporti di clientela a livello territoriale.

Il rafforzamento delle province, e l'affacciarsi di conseguenza sulla scena politica di queste nuove forze è l'occasione, per l'Impero, per assestare a una tale egemonia dei duri colpi.

In questo contesto si colloca la politica di Vespasiano di ampliamento del Senato a elementi provinciali ed equestri, meno ostili - anche ideologicamente - alla nascente realtà politica e sociale dell'Impero.

Parallelamente peraltro egli aumenta l'influenza a livello politico dei provinciali, estendendo a molti di essi - ad esempio agli Spagnoli - la cittadinanza latina e concedendo loro a volte la stessa cittadinanza romana.

Sul piano espansionistico e militare, fondamentale nel periodo del principato di Vespasiano sarà l'ampliamento dei confini romani in Britannia, attraverso una difficile missione guidata da Agricola (il quale sarà oggetto di uno scritto di Tacito, che ne è anche il cognato).

I dieci anni di governo di Vespasiano non sono certo privi di conflitti e di contrasti interni. La sua politica infatti crea scontenti e risentimento all'interno di molte fasce della popolazione imperiale: dall'antica nobilitas romana e italica, al popolo di Roma (cui, come si è detto, egli taglia molti dei precedenti donativi), dagli eserciti (da lui guardati con sospetto, in quanto potenziali strumenti di ribellione al potere imperiale) alle regioni orientali (alle quali non elargisce sufficienti favori).

Tuttavia il suo principato costituisce complessivamente un momento di crescita sia per il potere monarchico che per l'apparato imperiale, quindi in generale per l'Impero.

Egli inoltre, attraverso gigantesche opere pubbliche, favorisce lo sviluppo di quest'ultimo anche a livello economico e commerciale determinando così un'atmosfera positiva anche sul piano culturale.