LA STORIA CONTEMPORANEA

dalla prima guerra mondiale ad oggi

DALL'EUFORIA DI WALL STRETT AL PANICO

MONDIALE

(1919-1929)

Sul piano economico e finanziario tutti i paesi capitalisti mondiali, dal 1919 al 1929, sono caratterizzati da una forte ripresa. Chi sta peggio è la Germania, che deve pagare debiti ingentissimi alla Francia. Chi sta meglio sono gli Stati Uniti, che non hanno subito danni significativi dalla guerra e che sono un paese creditore di tutti gli altri paesi occidentali (a Fort Knox, nel 1929, era concentrato il 38% dell’oro del mondo).

Non bisogna comunque dimenticare che la situazione generale non era così esaltante:

- la guerra aveva causato 10 milioni di morti, cui vanno aggiunti altri 20 milioni per la febbre spagnola; tra i 20 milioni di feriti moltissimi erano invalidi e quindi inidonei al lavoro, e si erano persi 400 miliardi di dollari;

- gli Stati sorti dall'ex impero austro-ungarico avevano imboccato la strada del protezionismo, limitando gli scambi internazionali;

- la rivoluzione russa aveva fatto uscire il paese dal circuito degli affari mondiali;

- l'economia della Germania era assolutamente a pezzi a causa dell'iniquo trattato di Versailles.

Al presidente democratico Wilson si succedono tre presidenti repubblicani: Harding, Coolidge e Hoover, dal 1921 al 1933, che fanno di tutto per favorire le concentrazioni industriali e finanziarie, riducendo al minimo le tasse nei loro confronti e varando varie tariffe protezionistiche a loro favore, riducendo le importazioni dall'estero. Nel 1922 il dollaro, unica moneta in grado di mantenere inalterata la convertibilità in oro, aveva tutte le carte in regola per sostituirsi alla sterlina come moneta internazionale per lo scambio delle merci, anche se l'Inghilterra restava il principale centro assicurativo del mondo (i Lloyds di Londra) e, per l’imponente flotta mercantile, il centro del mercato dei noli. Quando l’Inghilterra nel 1925 tornò alla parità, entrò in crisi, perché fu costretta a indebolire le esportazioni e a favorire le importazioni.

Gli Stati Uniti sono anche in grado di trasformare completamente l'organizzazione del lavoro. L'ingegnere Taylor inventa e l'imprenditore automobilistico Ford realizza la catena di montaggio, cioè uno sfruttamento scientifico del lavoro aziendale, basato sulla scomposizione delle mansioni in unità minime, non richiedenti una particolare competenza ma piuttosto il rispetto rigoroso dei tempi calcolati per svolgere una determinata mansione. L'operaio che impiegava meno tempo del previsto veniva pagato di più. Ogni operaio faceva sempre la stessa cosa, trasformandosi in una componente dell'ingranaggio. In vent'anni l'automobile diventò un mezzo di trasporto di massa. Altro mezzo ampiamente diffuso fu la radio, che rese possibile un'informazione e una propaganda di molto superiori a quelle offerte dai giornali. Lo sviluppo dell'industria elettrica raddoppiò la produzione tra il 1923 e il 1929.

Gli economisti americani erano convinti che questo trend positivo sarebbe durato in eterno. La gente comune, presa da questa euforia ottimistica, cominciò a investire i risparmi non solo in titoli pubblici ma anche in titoli azionari, perché in quel momento garantivano rendite molto elevate. Ci s'indebitava persino con le banche pur di giocare in borsa.

D'altra parte il boom economico era senza precedenti: tra il 1922 e il 1929 il reddito nazionale era cresciuto del 23% (laddove la popolazione, in seguito alle leggi restrittive dell'immigrazione del 1921, era aumentata solo del 9% e la forza-lavoro solo dell'11%), la produzione era cresciuta del 64%, i profitti del 76%, la produttività del lavoro del 43% e i salari del 30%. La disoccupazione non era mai stata così bassa. Come si spiega allora l'improvviso crollo della borsa di Wall Street nell'ottobre del 1929? e perché la conseguenza si fece sentire a livello mondiale?

La borsa è una struttura molto delicata, che non appartiene all'economia reale, quella produttiva, ma a quella virtuale o finanziaria. Non è detto che la ricchezza che circola in borsa rifletta oggettivamente la ricchezza o il benessere d'un paese: a volte pecca in difetto, altre volte - come in questo caso - pecca in eccesso.

Formalmente una borsa valori si forma quando un'industria, per vedere valutato sul mercato il prodotto che produce, vende delle quote dei propri utili sotto forma di titoli o azioni. Il valore delle azioni sale o scende secondo il valore commerciale del prodotto. Un risparmiatore può comprare, direttamente dall'industria o attraverso le banche, che a loro volta hanno prestato denaro alle industrie, un certo numero di azioni e quindi essere in un certo senso proprietario di una parte dell'industria stessa. Questo in teoria. In pratica è lo stesso gioco in borsa, puramente speculativo (in quanto si vogliono realizzare profitti nel breve termine), che rischia di far perdere un riferimento diretto all'effettiva potenzialità di un'azienda. Si acquistano e si vendono azioni di qualunque azienda, pur di ottenere un profitto immediato.

Quando le borse sono euforiche a causa dei grandi profitti, molti investitori poco avveduti acquistano titoli senza preoccuparsi granché che il loro valore monetario corrisponda a un effettivo valore economico o produttivo, cioè tendono a fidarsi delle opinioni dominanti oppure si lasciano consigliare da speculatori senza scrupoli.

Peraltro, a quel tempo, negli Stati Uniti, per comprare azioni era sufficiente versare il 30 o al massimo il 50% del loro costo iniziale, prevedendo di rimborsare il resto quando le si sarebbe vendute, nell'assoluta convinzione di poterlo fare facilmente. Le stesse banche si comportavano così, e non solo quelle nazionali ma anche quelle di tutto il mondo, visti gli alti rendimenti che procurava la borsa di Wall Street. L'indice di questa borsa, solo dal 1924 al 1929, aveva raddoppiato i suoi valori.

Solo gli investitori più attenti al trend delle imprese economiche presenti nel listino si preoccupano quando le quotazioni delle azioni di queste imprese smettono di salire non per motivi contingenti (tecnici), ma strutturali. Si può certamente passare da un investimento all'altro, ma se le imprese che non garantiscono più le rendite previste (perché p.es. hanno i magazzini pieni di merci invendute) cominciano ad essere più di una e soprattutto di un certo peso, i dubbi si trasformano in ansia, l'ansia va in fibrillazione e diventa panico, e il panico in borsa si diffonde molto velocemente tra gli investitori più istintivi, proprio perché non si vuole perdere nulla di quanto investito e si teme di poterlo perdere in pochissimo tempo.

Ma perché le azioni non davano più i rendimenti consueti? Il motivo fondamentale stava, paradossalmente, nell'eccessiva produzione delle aziende, di molto superiore alla crescita dei salari. Quando un’azienda non vende come dovrebbe, le sue azioni in borsa non corrispondono alla realtà. Le vendite rateali erano aumentate moltissimo, onde favorire lo smaltimento delle merci, ma questo non riuscì a impedire una enorme crisi di sovrapproduzione. D'altra parte negli Stati Uniti della seconda metà degli anni Venti, il 30% del reddito apparteneva soltanto al 5% della popolazione: 200 monopoli industriali e finanziari possedevano il 50% dell'intera ricchezza nazionale.

La crisi di sovrapproduzione non colpì solo l'industria, ma anche l'agricoltura dei farmers. Infatti, per ristrutturarsi, i coltivatori americani si erano fortemente indebitati con le banche, puntando soprattutto sull'export di cereali verso i paesi europei, ma quando, negli anni 1927-28, questi paesi cominciarono a riprendersi, le vendite diminuirono sensibilmente, portando al fallimento molte aziende agricole e non poche piccole banche.

In quegli stessi anni anche la crescita dei salari degli operai specializzati e degli stipendi del ceto medio s'era arrestata. Questo perché l'euforia della borsa aveva portato persino le imprese a concentrarsi di più sulle speculazioni finanziarie, evitando di reinvestire i prestiti bancari nella produzione economica vera e propria.

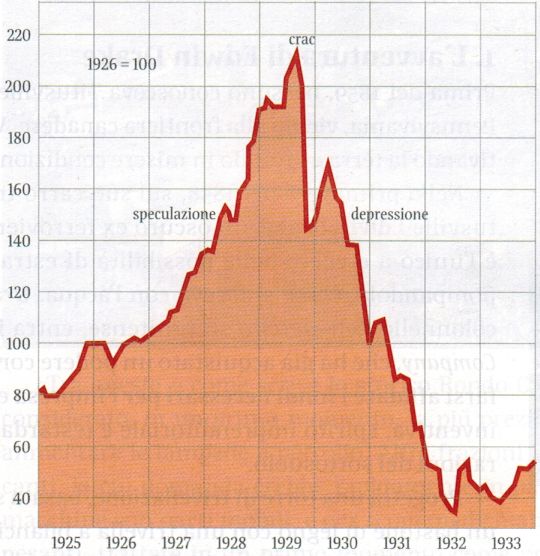

Alcuni dati sono sufficienti per capire il rialzo incredibile dei titoli: nel 1925 vengono negoziate 500 mila azioni, che diventano 757 mila nel 1928, per arrivare a 1,2 milioni l'anno dopo. Fissato il loro valore a 159 punti nel 1925, esso era arrivato a 300 nel 1928 e a 481 una settimana prima del crollo. Le banche avevano concesso prestiti a breve termine per 1,3 miliardi di dollari nel biennio 1923-24, i quali erano arrivati a 6 miliardi nel 1928.

Quando l'indice di Wall Street iniziò a scendere, gli speculatori finanziari furono i primi a vendere quote ingentissime di azioni, facendo ovviamente abbassare il loro prezzo. Il 24 ottobre 1929 in poche ore andarono in fumo 25 miliardi di dollari. L’indice Dow Jones in meno di una settimana aveva perso più del 40%. Le banche non riuscirono a invertire il trend ribassista. Anche gli investitori stranieri, in maggioranza europei, resisi conto di quanto stava accadendo oltre oceano, fecero vendite massicce di azioni. I piccoli risparmiatori, presi dal panico, si precipitarono in massa a ritirare dalle banche i loro ultimi depositi, perché le stesse banche, per aver concesso agli speculatori dei crediti in maniera scriteriata, erano in procinto di fallire. In quattro anni fallirono 10 mila banche, 135 mila imprese commerciali, industriali e finanziarie, un milione di fattorie agricole. Le altre 15 mila banche sopravvissute smisero di finanziare le imprese come prima, sicché le imprese dovettero o ridurre la produzione o licenziare o chiudere.

Dal 1929 al 1933 gli Stati Uniti persero la metà della loro ricchezza. Nel 1933 un quarto della forza-lavoro americana era disoccupata. considerando che prima di questa crisi, le nazioni capitalistiche ritenevano straordinariamente intenso un calo della produzione del 10-15%, possiamo immaginarci quale effetto sconvolgente produsse sugli osservatori economici constatare che il calo raggiungeva, nei settori chiave dell'industria (carbone, ghisa, acciaio e cotone) il 50% del potenziale produttivo e, in certi casi, il 75%. Nel suo complesso l'industria occidentale tornò ai livelli del 1908-09 (la Germania al livello del 1896).

La crisi del 1929-33 non solo fu la più intensa che s'era mai vista prima (1), ma anche la più lunga, anche perché i monopoli dei rami industriali più avanzati cercavano di tenere alti i prezzi delle loro merci, anzi continuarono ad incrementare il loro potere assorbendo le industrie fallite e le terre abbandonate da migliaia di agricoltori. Il danno materiale provocato dalla crisi non fu inferiore, per dimensione, alle perdite della prima guerra mondiale.

Ora, siccome gli Stati Uniti detenevano il 45% della produzione mondiale e avevano strettissimi legami finanziari con l'Europa occidentale e l'America latina, la crisi divenne subito mondiale. Già nell’autunno del 1929 cominciarono a richiamare drasticamente in patria i capitali concessi in credito a breve termine, sottraendoli quindi alle attività in cui erano stati investiti. Nel contempo rafforzarono la politica doganale.

In Europa i contraccolpi si fecero sentire soprattutto in Germania e Austria, che dipendevano completamente dall'aiuto finanziario degli Stati Uniti. Gli altri paesi furono costretti ad accentuare il protezionismo e addirittura l'autarchia, facendo aumentare di molto la funzione dirigista, in campo economico, dello Stato, poiché s'era capito che l'economia, lasciata senza regole, poteva produrre crisi devastanti. Di qui l'ulteriore sviluppo del capitalismo monopolistico di Stato. Quanto alla Russia, la sua economia, esclusa dai liberi traffici mondiali, non risentì affatto del crollo borsistico, anche se proprio in quegli anni lo stalinismo prese a sterminare i contadini ricchi (kulaki).

Col nuovo presidente americano F. D. Roosevelt si avviò nel 1933 il New Deal, con cui si cercò di porre rimedio alla crisi nelle maniere seguenti:

- svalutazione del dollaro (addirittura della metà), per favorire l'export e alleggerire i debiti;

- sospensione, per un certo periodo di tempo, del pagamento dei debiti da parte degli agricoltori;

- mantenimento della parità dei prezzi agricoli rispetto a quelli industriali (sulla differenza si doveva far carico lo Stato);

- aumento dei salari e riduzione delle ore lavorative nell'industria;

- controllo del mercato azionario da parte di un ente governativo;

- incremento notevole dei lavori pubblici per contenere la disoccupazione;

- moratoria per il rimborso dei debiti tra gli Stati.

L'effetto negativo di questo "nuovo corso" fu che si cominciò a praticare in maniera sistematica una politica di deficit del bilancio pubblico, che avrebbe portato alla nascita del Welfare State, cioè dello Stato assistenziale, che si svilupperà soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Intanto, proprio nel 1933 in Germania Hitler andò al potere.

Note

(1) Le crisi precedenti erano state quelle del 1816, 1825, 1836-39, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882-84, 1890-93, 1900-1903, 1907, 1911-13, 1920, 1924, 1926-1927.