IL VINO E LA ROMAGNA

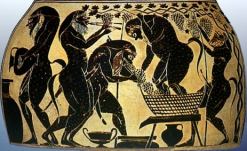

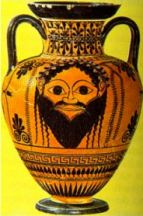

dai greci ad oggi

IL VINO ADULTERATO

ALTERAZIONI DEL VINO e il modo di combatterle

|

|

Le principali alterazioni sono:

- acescenza: si manifesta quando il vino, tenuto scolmo a contatto dell'aria, non è protetto da anidride solforosa libera. All'inizio appare un sottile velo bianco in superficie (fioretta), successivamente il vino (qui detto "spunto") comincia a prendere un sapore acetato. Sono a rischio soprattutto i vini poco alcolici con basso tenore di acidi e con qualche residuo zuccherino. Si può combattere, all'inizio, con il calore (pastorizzazione), ma anche con l'uso di moderni contenitori in acciaio o rivestiti di resine;

- sapore di botte: si verifica allorquando il vino acquisisce caratteri organolettici anormali per il contatto con legni o sugheri difettosi. Si può combattere per mezzo dell'olio d'olia o di vasellina;

- giratura: malattia provocata dal "saprogenus vini", con eccessiva diminuzione dell'acidità, intorbidamento, assunzione di odore e sapore disgustosi. Questa malattia può svilupparsi in ambienti caldi e in vini poveri di alcol e acidità. Si combatte con la filtrazione e la disinfezione e con l'aggiunta di acido tartarico.

Altre alterazioni sono: agrodolce (fermentazione mannitica di residui zuccherini ad opera dei batteri lattici. Colpisce i vini giovani che sviluppano odore acetico), grassume (fermentazione dello zucchero), ammuffimento (dovuto a recipienti sporchi), filatura (i batteri lattici fanno apparire il vino come fosse dell'olio che fila colando).

Si deve comunque sapere che il vino in bottiglia resta ancora vivo e tende a cambiare: anzi, è proprio in bottiglia che debbono completarsi le reazioni di saturazione e affinamento.

SOFISTICAZIONI DEL VINO, naturali e artificiali

|

La sofisticazione più comune e più innocua del vino è quella dell'aggiunta di zucchero al mosto di fermentazione, per ottenere vino a maggiore gradazione. Si tratta di vino artificialmente arricchito, esattamente come tutti i vini spumanti e i vini speciali. Altre sostanze usate sono la sieralbumina, che si usa per stabilizzare i vini e che non si ritrova nel prodotto finito. E' altresì possibile diluire dell'acido solforico per rendere lo zucchero usato più facilmente fermentescibile e più difficilmente rilevabile all'analisi chimica. Questo acido ovviamente si perde prima dell'imbottigliamento. A onor del vero va detto, purtroppo, che oggi i progressi della chimica non sempre permettono di scoprire facilmente tutte le sofisticazioni. Oltre a queste, di tipo chimico, vi sono anche le sostituzioni, cioè la vendita di vino comune con etichette di prodotti pregiati, ovvero la vendita di vini di annate modeste o scadenti come vini pregiati. |

|

FORTIFICAZIONI DEL VINO. Il vino dietetico

|

Poiché il vino si presta ottimamente ad essere usato come alimento ideale e gradevole per molti tipi di diete, si sta diffondendo l'usanza di fortificarlo con vitamine (specie la B) e sali minerali. Cosa che già avviene con alimenti di maggior diffusione come il pane, la farina, le paste alimentari, il latte... e anche con alimenti non strettamente necessari come il cioccolato e i succhi di frutta. Le autorità dell'Unione Europea hanno voluto estendere il concetto di dieteticità del vino, confermando l'importanza non solo gastronomica di questa bevanda (cfr. Regolamento n. 1168/76 del Consiglio delle Comunità Europee). |

|

Il vino fortificato è dunque consigliabile ai giovani come pure agli anziani, agli sportivi, ai convalescenti, agli individui soggetti a surmenage. La dose indicata come normale è di 100 ml (un bicchiere normale) per pasto.