|

|

L'ARTE BIZANTINA E RUSSAPER UN'ALTERNATIVA UMANISTICA |

|

SIGNIFICATO SIMBOLICO DELL'ARTE BIZANTINA

A seconda dei soggetti rappresentati, le icone (e gli affreschi) possono

dividersi in tre grandi gruppi:

1. ritratti del Cristo, della Vergine e dei santi;

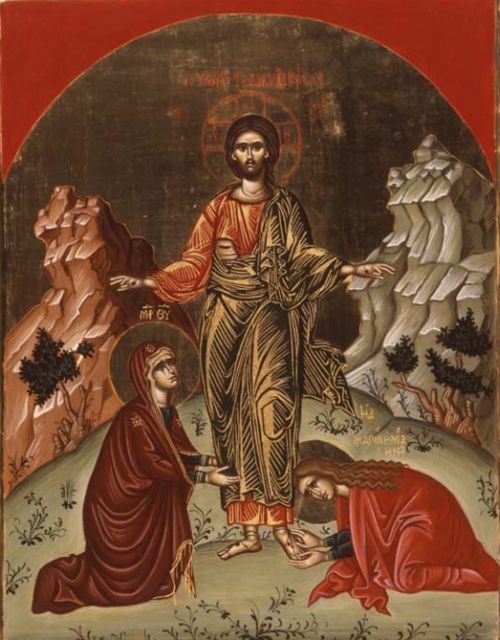

2. rappresentazioni di festività cristiane e di episodi della vita dei santi;

3. illustrazioni simboliche della dottrina cristiana e di concetti teologici in

generale.

Le icone-ritratto erano (e ancora oggi sono) le più popolari. Precursori di queste icone sono i ritratti funebri egizi, dove il legame tra vita e morte che doveva unire i parenti si esprimeva raffigurando il defunto nel pieno vigore della vita, giovane, bello, attraente, con grandi occhi spalancati, allo scopo di impressionare la mente dei vivi e sfuggire così all’oblio totale della morte.

I santi raffigurati sin dalle prime icone e mosaici guardavano lo spettatore dritto negli occhi, come se desiderassero rimanere attivi nella vita dei loro confratelli cristiani.

Tuttavia dai loro volti si eliminava ogni forma di esuberanza sensuale, facendo piccola la bocca e più lungo e affilato il naso. Si voleva mettere in risalto la natura spirituale dell’essere umano e, in tal senso, queste opere si differenziavano dalle antiche raffigurazioni egizie.

Anche gli occhi non sono più quelli di chi, ansioso, guarda con nostalgia il mondo degli affetti più cari che ha lasciato, ma sono quelli di chi ha raggiunto finalmente la pace che cercava: gli sguardi sono quindi quelli che invitano a seguire le stesse orme dei morti.

Il linguaggio dell’icona-ritratto è sempre volutamente laconico, eppure – a chi è in grado di seguirne il simbolismo religioso – risulta convincente, persuasivo. Anche perché, essendo ogni personaggio rappresentato di faccia, l’osservatore ha l’impressione di trovarsi in mezzo a una “riunione di santi”.

All’interno delle chiese ortodosse il credente entra in una dinamica relazionale spaziale distribuita in tutto il volume dell’edificio, per cui non è solo un osservatore ma anche un osservato. Di qui l’esigenza di avere una costruzione di forma circolare e la necessità di una cupola a forma di volta celeste che completi la visione della chiesa: l’edificio si pone simbolicamente come immagine del cosmo, la cui figura centrale è quella del Cristo Pantocratore, sovrano e redentore dell’universo, attorno a cui stanno schiere di angeli che lo servono.

Il resto del soffitto e le pareti sono decorati con episodi che illustrano la redenzione del mondo; le immagini dei santi non solo guardano i fedeli ma sembrano anche conversare tra loro, formando una sorta di sacro convito.

Nell’abside orientale, il posto più importante, dopo la cupola, è riservato alla Madre di Cristo, anello di congiunzione tra creatura e creatore.

Le pareti delle chiese recano dipinte tutta la storia dell’incarnazione, che inizia con l’Antico Testamento, i patriarchi, i profeti, concludendo con Gioacchino ed Anna, Simeone (che predice a Maria la morte del Cristo) e Giovanni Battista. Vengono poi gli apostoli, gli evangelisti, i martiri, i dottori e maestri della chiesa, e infine i santi di tutte le nazioni ed epoche, a cominciare da Abramo, che per primo rispose, secondo la tradizione ebraica, all’appello divino.