STORIA DEL MEDIOEVO

Feudalesimo e Cristianesimo medievale

DALLO SCHIAVISMO AL SERVAGGIO NEL MEDIOEVO

I

I regni barbarici in Italia (Ostrogoti e Longobardi) crollarono politicamente proprio mentre era più forte la loro integrazione socioculturale con le popolazioni latine. Cioè proprio nel momento di una fusione unanimemente accettata dalle rispettive popolazioni (italiche e straniere) emersero delle rivendicazioni di potere (di cui la principale fu quella pontificia, ma nei confronti degli Ostrogoti fu quella bizantina) che, non trovando adeguate soddisfazioni, finirono col favorire l’ingresso nella penisola di nuove popolazioni straniere (Franchi e Normanni), che andarono a sostituirsi alle precedenti. Si realizzarono così nuovi equilibri politici il cui principale beneficiario era sempre lo strato dell’aristocrazia fondiaria, vecchia e nuova, laica e soprattutto ecclesiastica. L'ingresso dei Franchi fu unicamente dettato dalla volontà curiale di costituire un proprio Stato ai danni sia dei Longobardi che dei Bizantini.

Le popolazioni barbariche, che passarono dalla fase clanico-tribale a quella feudale, saltando quella schiavile, quando penetrarono nell’impero romano d’occidente ebbero da un lato il desiderio di rivendicare una libertà e una proprietà che per secoli i latini avevano cercato di negare loro; dall’altro però l’alternativa che posero non fu un vero ritorno alle loro origini clanico-tribali, ch’esse, ad un certo punto, considerarono irrimediabilmente perdute, ma un mix tra queste e le nuove condizioni che vennero a porsi nei rapporti tra i nuovi proprietari terrieri e il mondo del lavoro.

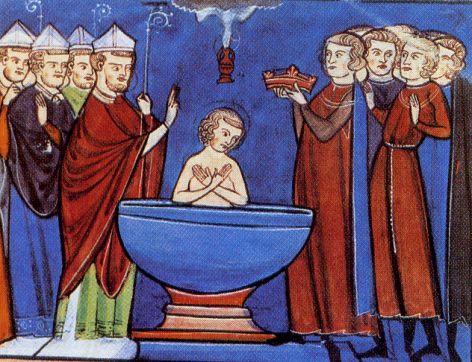

I barbari seppero sì superare i limiti di fondo dello schiavismo, ma solo in direzione del servaggio, passando così da uno sfruttamento molto duro del lavoro dell’uomo (che avevano potuto constatare anche prima di varcare i confini dell’impero) a una forma di sfruttamento che nell’area europea veniva mitigata dagli ideali umanistici del cristianesimo e che era compatibile con quella che loro avevano praticato nella fase clanico-tribale.

In un certo senso, il cristianesimo veniva a svolgere una funzione di cerniera tra le forme sociali del regime clanico-tribale e la crisi irreversibile del sistema socioeconomico basato sullo schiavismo, proponendo una socializzazione dei rapporti produttivi meno antagonistica di quella schiavile, benché non democratica come quella del comunismo primitivo. Questo almeno fino a quando la chiesa romana non volle costituirsi come Stato a sé, rompendo definitivamente i ponti con le tradizioni preschiavili. I barbari non furono in grado di opporsi a questa svolta, proprio perché non erano attrezzati culturalmente e la loro stessa fase clanico-tribale si era allontanata sempre più dalle tradizioni del comunismo primordiale.

L'ingresso dei barbari nell'impero romano è stata un'occasione mancata per la democratizzazione dei rapporti socioeconomici. I barbari si sono adeguati molto velocemente all'idea che anche in nome di un ideale religioso potessero prevalere i rapporti di forza, quali appunto sono quelli feudali, nei limiti ovviamente del rapporto personale di fiducia tra sovrano e vassallo.

II

Come il feudalesimo e il capitalismo e come lo stesso comunismo primitivo, anche lo schiavismo è stato un fenomeno mondiale. Verso il VI sec. a.C. esso coinvolgeva una parte rilevante della popolazione della fascia subtropicale dell’Asia, dell’Europa, dell’Africa settentrionale e persino del continente americano, se è vero che gli spagnoli, al loro primo approdo, incontrarono popolazioni in fuga dalle civiltà limitrofe intenzionate a schiavizzarle.

Il regime comunitario-primitivo del mondo clanico-tribale fu costantemente oggetto di conquista da parte degli Stati schiavistici. Nei primi secoli della nostra era l’area schiavistica si estendeva su una larga fascia dell’emisfero occidentale, limitata ad ovest dalle rive atlantiche della penisola iberica, a est dal Mar Giallo, a nord dalla foce del Reno e dai mari d’Azov, Caspio e Aral, a sud dalla VI cateratta del Nilo, dallo Sri Lanka e dall’Indocina. Oltre i confini di questa fascia viveva lo sterminato mondo delle cosiddette tribù “barbare” d’Europa, d’Asia e d’Africa (ma dai bianchi colonialisti vennero considerate “barbare” anche le tribù indigene dell’America del nord e del sud e di tutto il continente oceanico).

Le società schiavistiche potevano svilupparsi solo a condizione di una continua affluenza di schiavi dall’esterno, la cui fonte principale era la guerra (altre fonti, meno importanti, erano lo scambio commerciale ineguale e, quando si potevano schiavizzare i propri concittadini, i debiti).

E’ stato così che si sono formati i grandi imperi schiavistici degli Achemenidi di Persia, degli Ellenisti di Alessandro il Macedone, dei Ch’in e Han in Cina, dei Maurya in India, di Roma ecc.

Le civiltà clanico-tribali furono costantemente influenzate e minacciate da quelle schiavistiche: spesso, pur di sopravvivere, esse reagivano con molta violenza (si pensi p.es. ai mongoli); talvolta riuscivano persino ad abbattere i vecchi Stati schiavistici, ma solo per fondarne di nuovi (i romani p.es. nei confronti degli egizi o dei greci).

La storia indica una certa evoluzione dallo schiavismo al servaggio già verso la fine del II sec. d. C., con la trasformazione dello schiavo in colono o in piccolo affittuario. Ma il vero crollo del sistema schiavistico avviene soltanto quando, grazie all’aiuto delle culture buddiste, cristiane e islamiche (tutte precedute, idealmente, da quella ebraica), le antiche civiltà claniche, prevalentemente nomadi o seminomadi, riuscirono a trasformare lo schiavismo in servaggio in tutto l’impero romano, in Cina, in India, in Persia, in Armenia ecc.

Le passate, millenarie, organizzazioni clanico-tribali erano destinate a scomparire progressivamente (oggi quelle sopravvissute sono relegate in luoghi remoti del pianeta). Nel corso del Medioevo vennero sostituite da un’organizzazione sociale il cui supporto ideologico-religioso faceva credere, illusoriamente, che, superando le forme dei rapporti sociali schiavili, si sarebbe assicurata un’adeguata giustizia e uguaglianza sociale.

Per ottenere il passaggio non bastò solo una necessità oggettiva: ci volle anche un'illusione culturale.