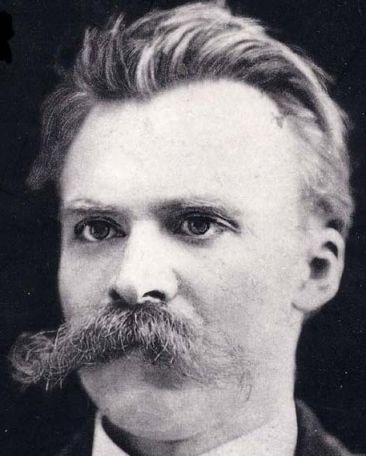

FRIEDRICH NIETZSCHE

Dall'ateismo all'irrazionalismo

Nietzsche: quando l'ateismo è follia

Dopo Hegel la filosofia europea s'era improvvisamente accorta di non aver più nulla da dire sul piano "filosofico": bisognava agire, fare qualcosa che non fosse semplicemente una critica all'idealismo oggettivo e storicistico.

Hegel aveva come concluso tutta la filosofia occidentale, scoprendo le leggi della dialettica, ma lasciando i filosofi con l'amaro in bocca: non poteva essere la Prussia junkeriana la realizzazione della dialettica. Ecco perché già coi suoi discepoli più radicali (la sinistra) si cominciò a smascherare il lato conservatore della sua politica e i compromessi con la teologia.

A lato di questo bailamme di contestatori (Feuerbach, Stirner, Marx, Engels, Bauer, Strauss...) ne spuntano altri due, decisamente favorevoli a riporre nella volontà soggettiva un primato assoluto, superiore alla stessa ragione: Schopenhauer e Nietzsche. La volontà pura, di vita, di potenza, diventa l'essenza dell'essere e della cosa in sé, il compito trascendentale dell'uomo.

Per loro non si trattava più, come nel caso di Feuerbach, di trasformare il teismo in ateismo (la teologia in antropologia), ma di porre l'ateismo come punto di partenza, fondando su di esso la costruzione dell'uomo nuovo. La morte di dio (qualunque esso fosse) andava data per scontata, grazie appunto all'opera di demolizione compiuta dai filosofi. Non era più il caso di parlarne come di un "problema".

Tuttavia, fu proprio su questo punto, come prima Marx rispetto a Feuerbach sulla questione della natura del materialismo, che Nietzsche decise di staccarsi da Schopenhauer per affermare un volontarismo assoluto, come vero e proprio atto di potenza.

Posto che la volontà è la forza cieca della natura, l'istinto primordiale che sostanzia l'essere umano, come si può dimostrarne concretamente l'esistenza? E' su questa domanda che si gioca la diversità tra l'irrazionalismo quietistico dell'aristocratico Schopenhauer, che si accontentò di fare il professore universitario, e quello tragico di Nietzsche. Se dio è morto, non ha senso essere indifferenti a tutto: bisogna superare lo stesso uomo indifferente e creare un vero e proprio Superuomo, il cui dio è la terra da cui proviene.

Un problema eminentemente pratico, che Nietzsche racchiudeva in questa domanda: "come può l'uomo diventare dio finché resta uomo?". E la soluzione che dà è incredibilmente tragica: "perché si possa prospettare il Superuomo, è necessaria l'estrema malvagità", dirà nello Zarathustra, che ogni ufficiale tedesco doveva tenere nello zaino già durante la prima guerra mondiale e che farà suo personale vangelo nella seconda.

Per negare l'impotenza umana, bisogna anzitutto togliere all'essenza umana qualunque aspetto di umanità. Finché l'uomo continua ad avvertire scrupoli kantiani, dubbi cartesiani, sensi cristiani di colpa, pietà buddistica per i deboli, valori democratici e quant'altro, non diventerà mai un dio.

L'umanità inferiore (il gregge) va spazzata via: non è solo questione di ghigliottinare la teologia, la metafisica, la filosofia, l'etica... E' il pensare stesso che va abolito, specie quando non coincide con la volontà di potenza, che non sopporta limitazioni di sorta.

Lo sanno i sostenitori di Nietzsche che chi s'azzarda a "interpretarlo" continua a restare "umano", perdendo il suo tempo? Lo sanno che se non riescono a diventare "Superuomini", devono comunque mostrarne la necessità ad ogni costo, sino al supremo sacrificio di sé?

Sotto un certo aspetto si può dire che l'ateismo nicciano si poneva come una nuova religione, con l'aggravante però della follia senza senso, per quanto lui stesso diceva in Aurora che è proprio la follia ad aprire la strada al nuovo pensiero. Ma, ci si può chiedere, si può davvero essere atei senza essere umani? Non è forse questa pretesa un favore che si fa alla cultura e al potere religioso?

"Caro signor professore - così scriveva a J. Burckhardt, poco prima d'essere ricoverato nel manicomio di Torino -, alla fin fine avrei preferito essere un professore di Basilea piuttosto che Dio. Ma non ho osato spingere il mio personale egoismo fino al punto di astenermi dalla creazione del mondo".

E pensare che la sua prima opera, Nascita della tragedia, conteneva spunti di critica così interessanti che se fossero stati svolti all'interno dell'umanesimo, avrebbero dato un grande contributo alla causa della non-credenza.

SUI DITIRAMBI DI DIONISO

Premessa

Il torto di Nietzsche non sta tanto nell'aver criticato in maniera unilaterale, cioè senza valorizzare alcunché, le forme tradizionali della civiltà occidentale: democrazia borghese e soprattutto cristianesimo, ma sta piuttosto nell'aver affermato un'alternativa secondo una logica di mera contrapposizione, e non come un valore in sé e per sé, autonomo, indipendente, che non si giustifica nella misura in cui si pone contro qualcosa o contro qualcuno, ma nella misura in cui lo si vive, spontaneamente e razionalmente. Il diverso che si vuole affermare non deve scaturire da un odio contro l'esistenza malata della civiltà borghese, o comunque non solo da questo, ma anche e soprattutto da una scelta morale, maturata consapevolmente nel corso di lunghi anni di riflessione e di paziente trasformazione della propria personalità, una scelta che ha sì la pretesa di porsi in alternativa alla struttura data, quella tradizionale, ma che non ha il gusto di farlo solo per spirito di rivalsa.

Sez. A

- "Cuore ardente, come un giorno fosti assetato, quanta sete avevi, stanco abbruciato". Dopo la crisi dell'esperienza del valore tradizionale, il desiderio del riscatto: il socialmente ovvio diventa insignificante.

- "Ti correvano intorno tra alberi neri vespertini sguardi malvagi del sole". Si vorrebbe che il vecchio morisse come oggettività, come fattore esterno al soggetto, in quanto lo si avverte come elemento insopportabile di giudizio. Il soggetto desiderante è incapace di liberarsi dall'influenza morale del valore tradizionale e, per questo motivo, vuole che venga fisicamente distrutto. Ma in tal modo l'affermazione della nuova morale è impossibilitata a porsi, per cui il soggetto resta vincolato al giudizio che la tradizione ha di lui e non riesce a liberarsene, se lo porta con sé.

- "Pretendente della verità - tu? schernivano". Il sociale viene giudicato negativamente dal singolo poiché questi non lo ritiene capace di verità. Il singolo si sente contrapposto alla massa, in cui non vede altri singoli con cui mettersi in comunicazione, ma un collettivo anonimo, senza personalità, il quale però, essendo dotato di potere, è in grado di contrastare le sue aspirazioni.

- La resistenza della tradizione alla novità del singolo viene avvertita unicamente nel suo aspetto solo negativo di censura e non anche in quello positivo di prova, cioè come invito a perfezionare il valore della nuova morale. La resistenza è avvertita come disgrazia, come maledizione da togliere. Il non poterlo fare costringe il soggetto a mascherarsi. Nietzsche qui riflette il sentimento di una speciale, aristocratica elezione del singolo, per cui questi è migliore della massa proprio in quanto tale, cioè in quanto diverso e contrapposto alla massa. Non c'è mediazione fra singolo e massa (p. es. famiglia, classe sociale, comunità, associazione, gruppo, rapporto interpersonale). Che cos'è dunque questo singolo? Come vive nella società? "Soltanto un poeta! un animale, astuto, rapace, insinuante, che deve mentire, ingordo di preda, sotto maschere variopinte, maschera ormai di se stesso, preda di se stesso. (...) Uno che parla solo screziato, che viene fuori da maschere buffonesche con parole variopinte, inerpicandosi su menzogneri ponti di parole...". Non quindi un uomo in carattere, perché l'opposizione - così si crede - non lo permette, ma "giullare, poeta". L'esigenza della verità non può essere vissuta in tutta la sua pienezza, perché il compito del singolo non può essere sociale, storico, concreto, ma soltanto poetico-evocativo. La verità del "giullare-poeta" resta subordinata all'atteggiamento che lui pensa che gli altri abbiano verso di lui. Ciò che a lui resta è la coscienza che, nell'incomprensione altrui, si matura la certezza della propria verità, ed è in questa certezza ch'egli deve poi sopportare lo scherno.

- Questo singolo vive una vita tutta sua, incomprensibile alla maggioranza degli uomini. "A casa sua in ogni selvaggia contrada più che nei templi, pieno di felina protervia, uno che salta da ogni finestra - ecco! - in ogni azzardo". Il genio pretende comprensione, ammirazione, sequela, ma senza rapporto comunicativo. Egli non si preoccupa di affinare il linguaggio per il sociale ma vuole imporglielo. Infatti il genio isolato non può sapere come le masse vanno strumentalizzate: solo il genio che vive nella massa, odiandola, lo sa. Qui sta il limite di Nietzsche rispetto ai gerarchi nazisti.

- Anche il genio isolato vorrebbe sopraffare la massa, ma non vi riesce. L'aquila è ingorda di agnelli, "trucemente avversa a tutti gli sguardi virtuosi". La massa che la pantera vorrebbe sbranare è quella cristiano-borghese: "sbranare il dio nell'uomo come la pecora nell'uomo e sbranando ridere". Qui la rivalsa, il gusto sadico di una vendetta personale. Anzitutto essere "contro".

- Tutto ciò non è avvertito con naturalezza. Nello spirito del genio qualcosa, un tempo, s'è rotto. Un modo falsato di vedere le cose si è progressivamente imposto alla sua coscienza. Non lo vuole ammettere, ma ora è costretto ad accettare che tutto è cambiato, che non è più possibile tornare indietro, che qualcosa d'importante s'è spezzato in maniera decisiva, irreversibile, poiché è così che la coscienza vuole. "Una volta caddi io stesso, dal mio delirio di verità, dalle mie bramosie del giorno, stanco del giorno, malato di luce, - caddi in giù, verso la sera, verso l'ombra, bruciato da una sola verità e sitibondo". La vita che ha scelto di vivere è solo per pochi. Il genio lo sa, anche se non poteva sapere, all'inizio, a quali conseguenze l'avrebbe portato. Qui c'è un dramma che si consuma nella scelta e un dramma, ancora più grave, che si consuma nelle conseguenze della scelta compiuta, poiché ogni ripensamento viene considerato un'insopportabile debolezza.

Sez. B

Parte prima - Tra figlie del deserto

- Affermata l'esigenza della verità, emerge il problema fondamentale del "cosa fare". Bisogna anzitutto essere "testimoni", altrimenti per i potenti "ricomincerebbe il gioco corrotto". "Qui si trova molta miseria nascosta che vuol parlare...". Qui dove! Nel deserto. Quale? Quello orientale. "Là ero lontanissimo dalla vecchia Europa nuvolosa, umida, melanconica" ("rosa dai dubbi").

- Tutto ciò però non è che un "vecchio ricordo". Il genio sa che l'oriente non può costituire una valida alternativa per l'occidente: l'alternativa non va cercata dal di fuori ma dal di dentro. Inoltre l'aria salubre dell'oriente non può essere pienamente respirata dal genio, poiché, essendo egli un europeo, non può non metterla in dubbio. La semplicità dell'oriente è vista, in ultima istanza, con disprezzo. L'oriente non è che evasione, ebbrezza, incantesimo, magia, nulla di concreto, proprio in quanto "senza futuro, senza ricordi". Il genio non può abbandonarsi all'oblio, deve reagire. "Ancora una volta ruggire, ruggire moralmente, ruggire come leone morale dinanzi alle figlie del deserto! - Poiché l'ululato della virtù... è più d'ogni altra cosa un fervore di Europei, un'avidità di Europei!". L'oriente che vede Nietzsche è quello dell'India, della Cina, di Zarathustra. "Guai a chi alberga nei deserti!". "Il deserto inghiotte e strozza", non purifica, non prepara alla virtù, ma avvilisce, discredita, svia il genio dal compito della testimonianza. Il singolo non vuole essere dimenticato, al contrario: vuole esultare "perché ha vinto morendo"; "morire così... vincendo, annientando...". La morte deve annientare la tradizione, il valore dato, non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente.

- Zarathustra va superato. È troppo "solitario", ama troppo l'"abisso". "A che perseveri tanto?... ali occorre avere, quando si ama l'abisso... non si deve restare appeso, come te, impiccato!". L'esperienza di Zarathustra è finita - il genio vuole ucciderlo: "conoscitore di te, carnefice di te stesso!". Zarathustra ha reso il singolo, che si era lasciato sedurre, un malato, un infermo, un prigioniero. Per "sei solitudini" il singolo ha accettato Zarathustra, ma ora, con la settima e ultima solitudine, egli vuole che gli si dia risposta "alla fiamma impaziente".

- La settima solitudine, quella che dà la gioia di ogni cosa fatta e detta, è la morte. "Il sole declina", "si va verso sera", "già arde il tuo occhio quasi spento". La morte è serenità, felicità, gioco. "Ferma è ora la mia barca, oziosa. Rotta e tempesta - tutto dimenticato! Brama e speranza affogò...". Non Zarathustra, non l'oriente gli ha dato questa pace, ma solo la morte. Nella settima solitudine "la mia navicella ora nuota lontano...". La morte "oggettiva" del passato coincide con il suicidio del genio, ma è un suicidio che giudica.

Parte seconda - Lamento di Arianna

- "Chi mi riscalda, chi mi ama ancora?". Nessuno, neppure dio, dio anzi meno che mai. "Fulminata a terra da te, occhio beffardo che dall'oscuro mi guardi". Dio è il giudice implacabile, inclemente, "un crudelissimo cacciatore, sconosciuto", condanna soltanto, non salva, non perdona, non aiuta. "Innominabile! Velato! Orrendo!". Non potendo sopportare la tortura della presenza di dio, il genio chiede di morire. Il nemico implacabile degli uomini va ucciso uccidendo l'io. Questo dio cristiano-borghese, geloso della grandezza degli uomini, vuole impadronirsi di loro, per questo ruba i loro segreti, li spia nel profondo del cuore, li tortura.

- Il genio rifiuta questo dio, anzi, pretende che sia lui ad arrendersi, anche se sa che questo va al di là della sua portata. "Ecco anche lui fuggì, il mio unico compagno, il mio grande nemico, il mio sconosciuto, il mio dio carnefice". L'abbandono provoca disperazione, sentimento di nullità. "No! torna indietro! Con tutte le tue torture! Tutte le lacrime mie corrono a te e l'ultima fiamma del mio cuore s'accende per te". Il conflitto era avvertito con angoscia, ma non se ne poteva fare a meno: respingeva e attirava; ecco perché l'oriente non serviva. Arianna è la grande coscienza occidentale della contraddizione.

Parte terza - Entra in scena Dioniso

- "Sii saggia, Arianna!... Io sono il tuo Labirinto". Dio non esiste, "Zarathustra maledice...". Supera la tua angoscia nella scelta del male. "Di fronte a tutti i virtuosi voglio essere colpevole... tra costoro mi vien voglia di essere l'infimo...". Basta con lo scrupolo, con il rimorso, con il senso di colpa. La colpa è la vera virtù. I valori vanno transvalutati. Le false virtù del mondo vanno capovolte. La gloria del mondo è una moneta che "calpesto sotto di me".

- Il genio s'accorge d'aver sbagliato tutto, di non essere stato abbastanza risoluto con se stesso. "Un tempo alle nubi ordinai d'andarsene dai miei monti... Le lusingo oggi, che vengano". Zarathustra si trasforma, si trasfigura. "Oggi voglio essere ospitale verso ciò che è molesto, anche verso il destino non voglio essere spinoso - Zarathustra non è un riccio". "Malato ora di tenerezza,... siede in attesa Zarathustra, in attesa sui monti... stanco e felice, un creatore del suo settimo giorno". "Sopra di me cammina una verità simile a una nube... scende a me la sua fortuna". Zarathustra deve provare la sua libertà nel desiderio d'annullarsi pacificamente. "È la mia verità". "Ha indovinato il fondo della mia fortuna, ha indovinato me". L'io, perdendosi, ritrova se stesso.

- Il vecchio Zarathustra deve morire, perché troppo altezzoso e superbo. "Sei troppo ricco, corruttore di molti. Tu rendi troppi invidiosi, tu rendi troppo poveri... Pure a me la tua luce getta ombra - rabbrividisco". Per essere veramente se stessi bisogna essere poveri. "Prima dona via te stesso, o Zarathustra". "Di tutti i ricchi è il più povero". "Più povero dei forti, ... se vuoi amare. Si amano solo i sofferenti, si dà amore solo a chi ha fame". La verità di sé sta nell'umiltà. Bisogna essere atei in modo naturale, senza vanto, fino alla morte di sé. Liberazione vuol dire: darsi. Ma il dono di sé diventa la conclusione drammatica della follia di Nietzsche: non è infatti per un incontro, ma per la morte.

Considerazioni finali

Nell'epilogo dei Ditirambi di Dioniso Nietzsche, qui straordinariamente somigliante a Kierkegaard, seppur sul versante ateistico, è giunto ad affermare un valore in sé e per sé e non secondo una logica di mera contrapposizione. Almeno questa è la sua pretesa. Ma si tratta in realtà solo di un'apparenza. Egli è convinto d'essere diventato quel che sarebbe dovuto diventare senza il peso della follia. Ma la follia resta, anzi si è qui esasperata.

Tale presunzione di naturalezza è possibile in quanto una caratteristica fondamentale della psicosi è quella di assumere, all'interno di una logica interpretativa della realtà del tutto rovesciata, le stesse caratteristiche del valore autentico cui prima della follia si anelava. Ci si convince cioè di non essere pazzi proprio nel momento in cui lo si è di più. Il malato pensa d'essere diventato ciò che sarebbe dovuto diventare secondo ragione e che però non riusciva a diventare a causa delle proprie nevrosi. Ora verità e follia sembrano coincidere (nella coscienza di Dioniso, convinto d'aver superato le debolezze di Zarathustra).

Ma come si può essere certi che la psicosi non costituisca un superamento positivo della rottura che si avvertiva prima con angoscia? Semplicemente dal fatto che, presto o tardi, essa condurrà alla dissociazione totale dell'io, a comportamenti assurdi. È solo questione di tempo. L'io psicotico appare migliore di quello nevrotico solo all'apparenza, ma resta un io profondamente malato, anche perché tende a identificarsi con un'entità extra- o sovraumana. Infatti terminati i Ditirambi, Nietzsche avrà un crollo psichico da cui non si riprenderà più (esattamente come Kierkegaard): verrà ricoverato prima a Basilea, poi a Jena, poi nella casa di Naumburg, assistito dalla madre e dalla sorella.