ARTE ANTICA MODERNA CONTEMPORANEA

Nascita dell’espressione laica

I dipinti di Van Dyck, artista sommo operante in Inghilterra ad altissimi livelli durante il Barocco, fecero nascere una nuova genia di pittori inglesi. Era imitazione dello stile e competizione nei risultati. L’isola godeva di un certo benessere, ovviamente presso i ceti dominanti, portato dalle imprese transoceaniche. L’Inghilterra stava conquistando mercati ovunque, avendo spezzato l’egemonia commerciale olandese e fiaccate quella spagnola e portoghese. Solo la francese resisteva, ma non c’era confronto. Era tempo di avere rappresentazioni testimoniali di tanto successo, uguali, se non superiori, a quelle continentali.

Tuttavia, gli Inglesi erano gente pratica, giovane: la composizione sociale era stata arricchita dagli eventi europei causati dalle Guerre di religione. Molti protestanti, tedeschi, olandesi, francesi, si erano rifugiati nell’isola, accolti amichevolmente, portando con sé le esperienze materiali assunte in patria, utilissime nelle future transazioni commerciali isolane. Con esse anche la sensibilità artistica avanzata, recepita, a Londra, nell’immediatezza della resa estetica: all’artista locale, non restavano, quindi, molte possibilità di approfondimento.

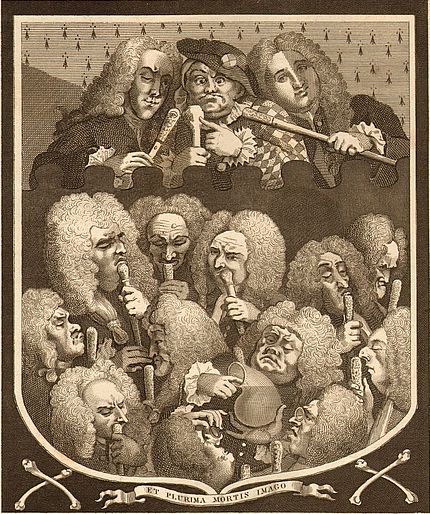

| Esemplare è l’opera di William Hogarth (1697-1764) arguto

pittore e incisore (come secondo è forse più efficace) londinese. E’

noto per le caricature della borghesia del tempo, quella arrivista,

arruffona, sostanzialmente incapace di sollevarsi dalla propria

condizione ma invidiosa di quelle superiori e pronta, grossolanamente, a

vendersi l’anima pur di poter alzare un poco la testa. Hogarth era sostanzialmente un moralista e come tale sviluppò dei temi suddivisi, generalmente, in sei tele, praticamente delle storie edificanti, vivificate da sapide ironie (ad esempio, “La carriera di un libertino”, “Il matrimonio alla moda”, “La carriera di una prostituta”, “Quattro scene elettorali”). In molte opere si ispirò al teatro, grazie alla stima e all’amicizia del più grande attore del tempo, David Garrick, suo affezionato cliente. Hogarth fu anche pittore storico e religioso (nel secondo caso in modo molto tradizionale). Lasciò uno scritto, una sorta di autobiografia, in cui lamenta la scarsa considerazione nei suoi confronti. Gli antagonisti lo definivano, infatti, artista di fumetti. Il Nostro finì con il divenire pittore del re, di Giorgio III, facendo un salto sociale (lui, contrario all’arrivismo), ma era ormai vecchio e malato, nonché inviso alla società che aveva ridicolizzato per tutta la vita. Hogarth, tecnicamente superbo, sapeva cogliere l’essenza della satira, soffermandosi su particolari ed evidenziandoli a modo suo, con una punta di cattiveria velenosa. Fu il primo vero pittore inglese e il primo artista inglese ad avere successo anche nel continente. Qui si vedono: “La compagnia dei becchini”, anno 1736, incisione cm. 26x17,6 e “Bambini Graham”, anno 1742, olio su tela cm. 160,5x181. Entrambe le opere sono alla National Gallery di Londra, la prima nella sezione Portraits. “La compagnia dei becchini” (nota in altro modo, ma questo è originale, voluto dall’autore) è una satira furiosa contro i medici. I “Bambini Graham” è un’opera alla moda ma Hogarth non si limita a una ritrattistica convenzionale, bensì anima il quadro come nessuno di tanti suoi presuntuosi colleghi. I soggetti sono colti nella loro naturalezza ed esposti con gioia istintiva, con spontaneità. |

|

| Votato alla riproduzione precisa, quasi una sfida a madre natura, è Thomas Gainsborough (1727-1788). Era nato nel Suffolk, non lontano da Londra e fu presto attivo come paesaggista, sull’onda della pittura olandese di genere. Ma si realizzò con il ritratto, avvalendosi di una tecnica raffinata. Questa tecnica lo portò a una certa rigidità che l’artista cercò di superare razionalmente. L’intervento umano – che lui non amava – nella realtà è avvertibile, ma poco influente. Nell’insieme, e generalmente, l’opera di Gainsborough appare indecisa fra un realismo neutro (oggi si direbbe resa fotografica) e un’interpretazione del vero. Vince la celebrazione del soggetto, anche per esigenze della committenza. Il nostro pittore semina della poesia a caso, preferendo la più sicura riproduzione fedele, determinata a priori e inerte, al di fuori di una buona rappresentatività formale. Si veda questo “Coniugi Andrews”, anno 1750 circa, olio su tela cm. 69,8x179,4, National Gallery, Londra. Una curiosità: l’albero in fondo è stato identificato ed esiste tuttora. Questi coniugi erano proprietari terrieri, inevitabile la posa tradizionale, alla quale, infine, Gainsborough si prestò senza fiatare, aggiungendo però, una cosa sua: l’ambiente suggestivo. |

|

| Joshua Reynolds (1723-1797) è più deciso di Gainsborough

nell’idealizzazione dei personaggi, non tanto per renderli miti moderni,

quanto per ricavare da essi, e soprattutto dalle loro vicende, esempi di

vita. Reynolds è il cantore delle difficoltà borghesi, della nuova

marcia che l’umanità cerca di imprimere alla storia con le proprie sole

forze, senza aiuti celesti né monarchici. Finita è l’era del padre da

cui discende tutto: questa figura può permanere nell’immaginario più

riposto, da cui è difficile toglierla, ma all’atto pratico – perché

pratica è ormai l’esistenza dell’Europa uscita dalle Guerre di religione

(in realtà, non lo si ripeterà mai abbastanza, confronti per la

divisione delle spoglie imperiali) – essa non è più condizionante in

assoluto.

Il nostro pittore coglie tutto questo con un’ammirazione che si spande e che va oltre la contingenza: le sue immagini non sono celebrative del momento, ma celebrano un’emancipazione inaspettata, sottolineando la fatica per il conseguimento di un forse misero risultato. Lo dimostra alla perfezione il “Ritratto di George Heathfield”, un condottiero di mille battaglie, non tutte felici. Il quadro, olio su tela, è del 1787, misura cm. 142x113,5, National Gallery, Londra. Mentre il “Ritratto del principe Omai”, anno 1776 circa, olio su tela cm. 236x145,5, Collezione privata, è una specie di recupero della classicità più originale. Il principe era un polinesiano condotto a Londra dal capitano James Cook come un trofeo e un’attrazione. Rimase alla corte di re Giorgio III d’Inghilterra per tre anni, destando curiosità e meraviglia. Il nostro pittore fu fra i pochi a umanizzarlo, dipingendolo dopo averlo sistemato nella stessa posa dell’Apollo del Belvedere. Reynolds affinò la sua arte studiando a lungo lo stile di Van Dyck e, recatosi a Roma e a Venezia, perdendo giornate intere sulle opere di Raffaello, Michelangelo e Tiziano. Divenne il pittore di ritratti, molto ricercati dalle classe medio borghesi, più caro di Londra, anche se lui non amava per niente il genere. Aveva una ricetta per la realizzazione di buoni lavori: invenzione, espressione, colorito, drappeggio. Capacità e personalità gli valsero numerosi riconoscimenti e gli permisero la fondazione (con altri) della Royal Academy of Arts. Ma infine fu di più di un pittore alla moda, inserendo nei suoi soggetti quel senso profondo e diretto di umanità che fu fra gli sproni del tempo per la maturazione della civiltà e della cultura laiche. |

|

| Di sicuro interesse è la pittura di Joseph Wright (1734-1797) quando è indirizzata, e lo è molto spesso, alle speculazioni scientifiche di quegli anni che vedevano l’affermarsi dell’Illuminismo. Wright era di Derby (è, infatti, conosciuto anche come Joseph Wright of Derby), al centro dell’Inghilterra, e lì rimase per tutta la vita. La sua è una pittura dove la luce, come eccitazione improvvisa che si spande tutt’intorno, è determinante. Questa determinazione svolge il compito di rivelare adeguatamente la portata della rivoluzione scientifica in atto. Il nostro pittore fu ottimo ritrattista, molto attento ai dettagli. La sua arte non è conseguenza di scuole continentali, bensì è talento messo a frutto da una rigorosa applicazione e da un’abilità osservativa delle opere di Van Dyck e dei suoi imitatori inglesi (tutti quanti in qualche modo debitori a Caravaggio). Sua è una quasi fanciullesca ammirazione per le conquiste della mentalità illuministica. Qui abbiamo “Filosofo tiene una lezione sul planetario”, anno 1766, olio su tela cm. 147x203, Museum and Art Gallery di Derby. Va detto che Wright era anche un appassionato di alchimia (persino Kant lo era), concepita, nel suo caso, come mezzo per arrivare più velocemente alla verità, dopo il placet della scienza però. |

|

| George Romney (1734-1802) fu invece fra i precursori del romanticismo (era molto amico dello scultore John Flaxman, neoclassico, e del poeta ampolloso William Hayley). Viveva di ritratti, ma agli stessi cercava di dare una sensibilità insolita, un sentimentalismo marcato, sovente lezioso, zuccherino che tanto piaceva ai committenti borghesi. Romney, del Lancashire, una contea a nord-ovest dell’Inghilterra, non lontana dalla Scozia, operò nel nord dell’isola e a Londra. Fu in Italia fra il 1773 e il 1775. Da rilevare è questo suo autoritratto, anno 1782, cm. 55x45, National Gallery, Portraits, Londra. La maggior parte delle opere di Romney è presso collezionisti americani. L’autoritratto è un‘immagine vera, piena di carattere, sicura di sé. Guarda il fruitore quasi con aria di sfida. Ma forse è una sfida verso il mondo, questo mondo abituato all’oblio. |

|

I tedeschi non uscirono bene dal confronto con Carlo V, nel senso che dopo la pace di Vestfalia (1648) tramontò la loro preminenza nella tematica imperiale: fu definitivamente stracciata la Bolla d’oro del 1356 con la quale si erano stabiliti i Grandi Elettori dell’imperatore. L’idea di impero non finì, ma divenne laica, di fatto una sostituzione pratica, dichiaratamente non certo ideale come era stata quella dal Medioevo sino al Rinascimento. In Germania, frammentata come mai, sorse l’astro della Prussia, guidata da Federico II il Grande, che presto cercò di inglobare i territori tedeschi, contendendoli all’Austria. In buona sostanza, i principi tedeschi che avevano appoggiato Lutero ritrovarono le proprie terre ulteriormente suddivise in piccoli stati dove vigeva una sorta di monarchia assoluta, simile a quella francese. Privi di sbocchi di crescita (solo la Prussia li troverà, con l’aiuto insperato anche di Napoleone – con la confederazione degli stati tedeschi – sino all’unificazione avvenuta a Versailles nel 1871). Questa privazione, favorirà l’approfondimento di studi scientifici e filosofici: una preparazione all’egemonia sull’Europa continentale, contrastata, praticamente, solo dalla Francia e, recentemente, controllata dagli Stati Uniti.

| Fra i pionieri degli approfondimenti scientifici, appare la figura di una donna, Maria Sybilla Merian (1647-1717). E’ una figura straordinariamente suggestiva. Si presenta sulla ribalta artistica e scientifica (un connubio insolito) circa mezzo secolo dopo Cartesio e con i suoi interventi praticamente demolisce un credo del filosofo francese: gli animali, insetti compresi, non sono cose come egli predicava (“res extensa” ne diceva, in opposizione a “res cogitans” riservata al genere umano: per la verità, il Nostro voleva mettere in risalto la personalità dell’uomo e facendolo si disinteressava del resto: a questo punto, avrebbe potuto risparmiarsi definizioni per ciò cui non teneva e quindi non studiava). Presso il popolo, poi, l’insetto era considerata una bestia diabolica. Se ne conosceva poco la vita (salvo i rari eruditi). La Merian fu una studiosa sul campo della natura e si specializzò nella metamorfosi dei bruchi, scoprendone diversi tipi. Si separò dal marito e con la figlia si recò, ospite, nel castello di Waltha, nei Paesi Bassi, il cui proprietario era governatore olandese del Suriname (America del Sud). Vi andò a sue spese, nonostante le enormi difficoltà del tempo per quanto riguarda viaggi del genere (mai promossi da una donna) sempre seguita dalle figlie Johanna e Dorothea, sue ottime collaboratrici, e ne ritornò licenziando un libro che è un autentico capolavoro: “Metamorfosi degli insetti del Suriname”, anno 1705. Qui si riproduce una tavola dello stesso. Si noterà l’importanza scientifica dell’osservazione, ma anche quella estetica, che rivela un grande amore per tutto ciò che anima il mondo. |

|

| Quanto fosse importante per i tedeschi il patrimonio artistico italiano, è confermato da questo dipinto intitolato “Tribuna degli Uffizi”, anno 1776 circa, olio su tela, cm. 313,7x393,7, Royal Collection, Londra. Johann Joseph Zoffany (1733-1810), di Francoforte, lo realizzò nel corso di una sua visita a Firenze su incarico della regina Carlotta, moglie di Giorgio III d’Inghilterra. Zoffany lavorò, infatti, principalmente a Londra, dove s’era recato, da Ratisbona (con breve intervallo a Roma) come decoratore di quadranti d’orologio e pittore di tendaggi. Fu amico del famoso attore David Garrick e suo ospite per qualche tempo, divenendo anche pittore di soggetti teatrali. Maria Teresa d’Austria lo volle a Vienna, dove gli commissionò alcune opere e lo fece barone del Sacro Romano Impero. Soggiornò per qualche tempo nelle Indie Orientali (nel 1783) rientrando in Inghilterra nel 1789 e morendovi qualche anno dopo. Una pittura decorativa la sua, molto curata nei dettagli, spettacolare in sé. |

|

| Altro tedesco attivo altrove, specialmente in Italia, fu Jakob Philipp Hackert (1737-1807). Giunse nella Penisola nel 1768 stabilendosi a Roma come pittore di paesaggio. Fu al servizio di papa Pio VI e della zarina Caterina la Grande. Nella capitale romana decorò il Salone del Lanfranco del casino nobile di Villa Borghese e nel 1780 realizzò “Dieci vedute della casa di campagna di Orazio”. Nel 1786 divenne pittore di corte di Ferdinando IV di Napoli, per il quale, fra l’altro, immortalò la Reggia di Caserta. Poco prima dell’avvento della Repubblica Partenopea, nel 1799, fuggì in Toscana, nei pressi di Firenze, vivendo di committenze private. Si propone un piccolo quadro a olio su tela, “veduta del tempio di Minerva Medica”, anno 1780 circa, cm. 48,5x65, Collezione privata. Quella di Hackert è una pittura pacata, dalla quale spicca una devozione sincera per la grandezza romana, per quella civiltà esemplare che dorme sotto le rovine sogni gloriosi, non dimenticati perché indimenticabili. Notevole la passione trattenuta, come atto dovuto, nel tramandare il ricordo. |

|

| Anche Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829) fu in Italia, e ben due volte grazie a borse di studio, la seconda, nel 1783, ottenuta per interessamento di Goethe, di cui fu amico, e che immortalò nel quadro qui riprodotto (“Goethe nella campagna romana”). E’ un olio su tela cm. 165x206, anno 1787, ed è custodito dallo Städelsches Kunstinstitut di Francoforte. Divenne da subito il simbolo per eccellenza del “Grand Tour”, itinerario italiano indispensabile per ogni intellettuale europeo. Tischbein praticò lo stile rococò, il classico, il romantico, il neoclassico, finendo con lo sposare l’ultimo nei suoi quadri storici alla David. Ma con ogni probabilità è lo spirito romantico che più gli si addice. Il nostro pittore aveva conosciuto il movimento dello “Sturm un Drang”, fra i padri del lungo periodo romantico in antitesi al positivismo determinato dalla rivoluzione industriale. Che avesse propensione per un certo languore, Tischbein lo dimostra bene proprio in quest’opera che vede Goethe adagiato nella campagna di una Roma moderna che in realtà richiama, con nostalgia, quella antica. Il poeta è come inebriato della possibilità di abbracciare entrambe, la prima come prova di un arrivo, la seconda come comprensione di una storia importante che a sua volta riconosce la grandezza di chi la comprende. Tischbein fuggì anche lui da Napoli, dove era divenuto direttore dell’Accademia locale, all’arrivo della repubblica francese e trovò rifugio presso il Duca di Oldenburg a Eutin, nel nord della Germania e qui rimase sino alla fine dei suoi giorni. |

|

La pittura olandese del Settecento è una continuazione virtuosistica di quella del secolo d’oro. Si moltiplicano le Nature morte, soprattutto fiori, ma vengono presentate anche figurazioni nuove. L’esecuzione è sempre di alto livello tecnico. Più che il caravaggismo, si manifesta la precisione del disegno, spesso complicato, articolato, eppure reso con la massima chiarezza e con senso di spettacolarità esemplare. L’abilità esecutiva è sovente impressionante. Essendo opere rappresentative, destinate a case piccolo-borghesi, non c’è preoccupazione concettuale. L’opera deve decorare la casa, non ha altra funzione. La società olandese è ormai pratica, esige la propria consacrazione.

Sono stati scelti tre artisti fra i molti del periodo: Van de Velde il Giovane, van Wittel e Jan van Huysum della rinomata famiglia omonima.

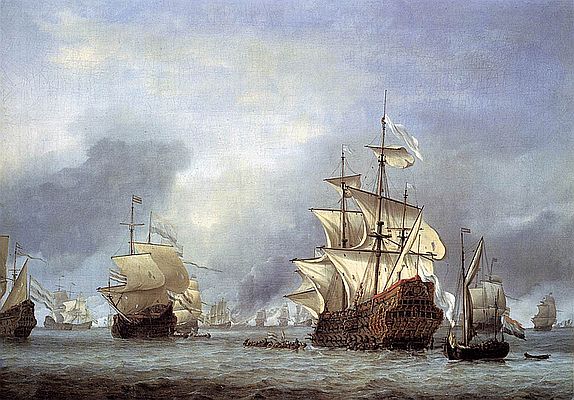

| Willem van de Velde il Giovane (1633-1707), di Leida, si specializzò, come il padre (mentre il fratello Adraien si occupò di paesaggi e di figure animali), in vedute navali, a celebrazione del potere della marina di quei tempi. E in particolar modo della marina inglese, dato che il nostro pittore fu per anni al servizio del re Carlo II, ottenendo un appartamento a Westminster, il più prestigioso quartiere londinese, dove infine morì. Van de Velde il Giovane era un conoscitore di cose navali e marine, essendo stato su imbarcazioni come disegnatore di imprese nautiche e persino di scontri marittimi. Non siamo di fronte a qualcosa di didattico: i suoi dipinti sono ricchi di atmosfere affascinanti, fanno sentire il clima atmosferico, si soffermano sulla forza potenziale che fa apparire imponente, onnipotente. Il quadro qui proposto è particolarmente intrigante. Ritrae la “Partenza della nave Royal Price della flotta inglese”, si può aggiungere alla volta di un episodio della seconda guerra anglo-olandese. L’opera è datata 1666, olio su tela, cm. 72x104, ed è custodita dal Rijkmuseum di Amsterdam. |

|

| Gaspar van Wittel (1657-1736) è considerato il precursore del Vedutismo. Era di Amersfoort, presso Utrecht, e, dopo il classico apprendistato in patria, si trasferì a Roma nel 1674 e sempre vi rimase, tranne qualche periodo a Venezia, Bologna, in Lombardia e a Napoli, ospite del vicerè spagnolo. Fu naturalizzato italiano e assunse il nome di Gaspare Vanvitelli. Fu anche soprannominato “Gaspare dagli occhiali” . A Roma era conteso dalle famiglie patrizie. Per i Colonna realizzò cinquantacinque vedute del palazzo omonimo. Nel 1711 entrò, per acclamazione, nell’Accademia di San Luca. La sua pittura è principalmente documentaristica. Questo carattere deriva dal primo compito che Vanvitelli svolse a Roma: la rilevazione topografica, tramite il disegno colorato, del corso del Tevere. Il pittore si avvalse della “scatola ottica” già in uso in Olanda da tempo (servirà poi anche a Canaletto). La “scatola”, unita ovviamente al talento dell’artista, gli consentì la realizzazione di vedute spettacolari che vivono di luce propria, risultando come cristallizzate in una visione senza tempo, in un documento per l’eternità. Talune presentano toni fiabeschi, come questo “Quirinale” anno 1682 (?), olio su tela cm. 265x472, Musei Capitolini, Roma. La Reggia di Caserta custodisce, invece, la maggior parte dei suoi disegni. Gaspare Vanvitelli licenziò numerose opere, custodite in varie pinacoteche, musei e in parecchie collezioni private. |

|

| Jan van Huysum (1682-1749) fu forse il maggior pittore olandese di soggetti floreali e di nature morte, nella scia di Rachel Ruysch. A ogni quadro di fiori faceva corrispondere un quadro di frutta, ma non mancava di mettere insieme i due soggetti. Era estremamente meticoloso. Una volta pregò un committente di aspettare ancora, nonostante l’enorme ritardo di consegna, perché una rosa gialla non gli veniva come avrebbe voluto. Ebbe committenti importanti e clienti molto esigenti, fra cui il grande intellettuale Horace Walpole. Jan era gelosissimo delle sue miscele che, infatti, non rivelava neppure ai fratelli, suoi concorrenti, peraltro. Stava ore a osservare la natura del giardino di casa, ricavando continuamente spunti per le sue opere. Si tratta di quadri nei quali i colori sembrano esplodere, pur essendo trattenuti da disegni nitidi, distinti, precisi, veri e trasognati allo stesso tempo. La pittura di Jan era molto richiesta e assai ben pagata. Comprende anche paesaggi di piccolo formato che sono dei veri miracoli di virtuosismo, tipici della scuola olandese e fiamminga. Si riproduce una “Natura morta con fiori e frutti”, anno 1715, olio su tavola cm. 78,7x61,3, National Gallery, Washington. |

|

Dello stesso autore:

- Fatti e misfatti, 2011, Prospettiva Editrice

- La rivoluzione cristiana, 2010 Prospettiva Editrice

- Dentro la storia, 2010, Mjm Editore

- Variazioni sul tema, 2009 Prospettiva Editrice

- Magazzino 51 (ebook), Note a margine, Notte senza fine, Poesie per un attimo (Novantuno Virgole su un Punto)

- Dentro la pittura, ed. Abel (ebook)

- Il problema dell'equilibrio, ed. Abel (ebook)

- Scrittori del '900 (e dintorni)