LA TRAGEDIA DELLE

BACCANTI

|

|

IDENTITA' DI DIONISO

SECONDO UN'INTERPRETAZIONE DEL MITO

1-2-3-4-5-6-7-8

In Grecia Dioniso ha polarizzato intorno alla sua persona il nesso tra culto religioso e aspetti orgiastici, coi noti fenomeni di possessione estatica (trance), accompagnati dall'uso di determinati ritmi, suoni, incantesimi rituali, sostanza psicotrope.

Gli iniziati (adepti) sono quasi sempre sileni, satiri, baccanti, spesso guidati da una figura comica: l'asino. Alessandro Magno fu un novello Dioniso, anche l'imperatore Antonio.

Dioniso è un dio estraneo all'Olimpo, alle regole costituite; egli sovverte le tradizionali strutture del sacro, del sacrificio, del culto religioso: è un ateo per eccellenza, anche se in maniera del tutto blasfema, irriverente.

La più intima comunione col sacro la stabilisce infatti mediante il delirio, l'invasamento, gli stati alterati della coscienza. Il suo essere è ricettacolo di tutte le maggiori e peggiori contraddizioni, che la ragione umana, da sola, è incapace di assumersi. E' in tal senso il parossismo stesso della tensione tragica. I candomblé brasiliani o il rito voodoo haitiano o il tarantismo pugliese hanno lo stesso significato del dionisismo, quello di canalizzare frustrazioni e angosce provocate da situazioni di emarginazione e di pressione. La trance è una terapia a buon mercato, illusoria ma temporaneamente efficace.

Dioniso non è solo il dio dell'enthousiasmos, ma anche un errabondo vendicativo, esprime la psicologia del reietto parvenu, che vuol far pagare le colpe della sua solitudine ed emarginazione a chi avrebbe dovuto curarsi di lui quando più ne aveva bisogno.

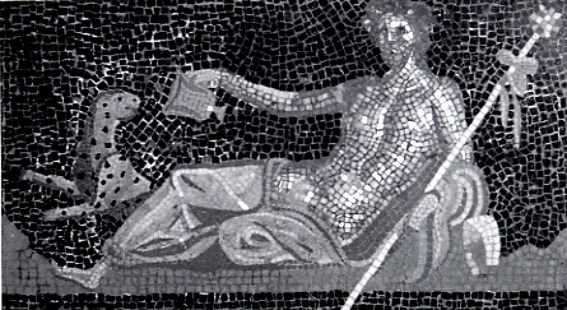

Ecco perché spesso nella mitologia appare sul suo carro trionfale, preceduto da satiri e baccanti in preda all'entusiasmo più euforico. Egli viene usato come giustificazione della licenziosità sotto il pretesto dell'infanzia difficile, cioè in quanto reietto della società.

Dioniso torna in patria dopo essersi socialmente emancipato all'estero (anche le Baccanti di Euripide fanno allusione a un lungo viaggio trionfale fino in Persia e in Battriana).

Egli è il dio che inganna continuamente se stesso portando alla rovina i soggetti più deboli, quelli che s'illudono di poter cambiare facilmente condizione di vita.

Il fatto stesso che abbia avuto due nascite successive: una umana e l'altra divina, si riflette inevitabilmente nel suo modo di esistere: Dioniso costruisce e distrugge con la medesima disinvoltura. L'idea di tradizione gli è estranea, non c'è nulla che lo porti a conservare le cose del passato. E' un dio egocentrico, privo di mediazioni, incredibilmente rancoroso e vendicativo; spesso viene dipinto come soggetto truculento, intento a mangiare carne cruda.

E' tuttavia un dio popolare, una forma di protesta istintiva contro l'esclusione sociale, una forma distruttiva, passionale, priva di quegli elementi etici necessari a costruire una valida alternativa all'antagonismo sociale delle classi dominanti.

Dioniso è signore di ogni brivido tragico, causato da un fato incomprensibile, ma è anche signore di ogni gaiezza, di ogni illusione narcotizzante.

Dalla sua battaglia contro il mondo falso e ipocrita egli in definitiva esce sconfitto, proprio perché alla fine sale sull'Olimpo, unendosi al consesso degli dèi per combattere i Giganti. Cioè egli torna ad essere religioso, dopo aver lottato tutta la vita per la ferinità primitiva, contro il formalismo della fede.