|

|

L'ARTE BIZANTINA E RUSSAPER UN'ALTERNATIVA UMANISTICA |

|

STORIA DELL'ICONOGRAFIA RUSSA

Proprio nel momento in cui in Italia s’andava sviluppando un’arte del tutto borghese, in cui la forma cominciava a prevalere sul contenuto, in cui il contenuto religioso assumeva marcati toni laicisti, in Russia, inaspettatamente (in quanto col crollo di Costantinopoli si pensava che l’arte bizantina non avrebbe avuto più alcuno sviluppo significativo), risorge l’antica iconografia in una veste originalissima, degna di stare tra i capolavori del genere umano.

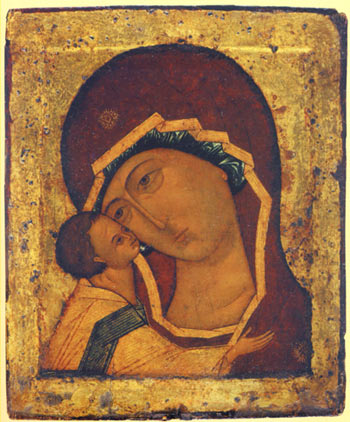

La gioia per la rinascita spirituale della Russia si esprime anzitutto nella straordinaria ricchezza e luminosità di colori iridescenti, policromi, nelle mani che trasmettono benedizioni sulla terra, negli sguardi amorosi, nelle possenti figure degli angeli che parlano di vittoria ecc. Tutto l’universo pare raccogliersi attorno alle figure centrali del Cristo e della Vergine (si vedano p.es. le icone tipologiche dell’Ascensione, Roveto ardente, In te si rallegra, Trinità, Giudizio Universale… Le più rilevanti restano quelle di Rublev e, in particolare, la sua Trinità è la rappresentazione più alta dell’ideale di concordia tra creato e increato, tra umano e divino).

Sui colori usati nell’iconografia bisognerebbe scrivere un trattato a parte. Infatti gli iconografi russi e greci erano acuti e profondi osservatori del cielo, conoscevano una grande varietà di sfumature dell’azzurro: il blu scuro della notte stellata, il luminoso splendore diurno del firmamento ceruleo, l’alba di porpora, il rosso infuocato di un temporale notturno, il policromo arcobaleno, l’oro smagliante del sole meridiano giunto allo zenit, una quantità rilevante di toni azzurro-pallidi, turchini e persino verdastri, che impallidiscono al tramonto…

Tutti questi colori vengono usati anche e soprattutto in maniera simbolico-evocativa, tant’è che l’oro del sole meridiano (assist), segno specifico della divinità, resta sempre il colore più importante ed è particolarmente usato nelle raffigurazioni del Cristo (Giotto lo sostituirà con un fondo di colore blu). Pare quasi che l’iconografo, con mistica intuizione, avesse indovinato il segreto dello spettro solare, scoperto parecchi secoli più tardi.

Il porpora viene poi esplicitamente attribuito alla sophia o sapienza divina, ed è il più enigmatico di tutta l’iconografia antica. La sapienza è sempre assisa in trono sullo sfondo azzurro cupo del cielo notturno, stellato, che rappresenta la tenebra della notte dalla quale ogni creatura è chiamata ad uscire. Questa sapienza brilla fra le tenebre del non-essere come un’alba divina, proprio perché essa precede tutti i giorni della creazione. Anche il sole, uscendo dalle tenebre, si colora di porpora. Per la scienza psicologica moderna il colore porpora rappresenta l'urgenza di esprimersi.

Tuttavia l’iconografia non è solo una pittura metafisica ma anche, molto concretamente, una pittura di chiesa: l’icona sarebbe difficilmente comprensibile se avulsa dalla totalità ecumenico-ecclesiale di cui è parte.

Il tempio deve contenere il mondo intero al fine di riconciliarlo con dio: la sua struttura architettonica deve servire allo scopo. E la principale di essa è la cosiddetta “cupola a bulbo”, che rappresenta la volta celeste che copre la terra, con la differenza che in quella russa vi è uno slancio verso l’alto ad indicare l’insoddisfazione per la vita terrena. Sopra la cupola sta la croce.

Si ha l’impressione di avere davanti un gigantesco cero o degli enormi candelieri con molti ceri. Nell’antico tempio russo, infatti, non solo le cupole delle chiese ma anche gli archi (piccoli e grandi) al di sopra dei muri esterni e persino le decorazioni esterne tese verso l’alto, assumevano spesso la forma di bulbo di cipolla; talvolta queste forme costituiscono una sorta di piramide di bulbi che salendo si restringe. C’è del “gotico” in quest’arte ma attraverso la mediazione forte dell’architettura bizantina.

All’interno del tempio le cupole conservano il tradizionale significato di qualsiasi cupola, che è quello di contenere l’immobile volta celeste e quindi il mondo intero, ma all’esterno il tempio vuole esprimere visivamente l’anelito umano di continua ricerca, di slancio verso l’alto, espresso appunto dalla forma del bulbo. Cosa che non appare nelle strutture bizantine, ove la medesima tensione verso l’assoluto era stata completamente interiorizzata.