STORIA DEL MEDIOEVO

Feudalesimo e Cristianesimo medievale

STORIA DEI NORMANNI

Intorno al Mille inizia a svilupparsi in Italia un rilevante fenomeno borghese chiamato urbanizzazione. Lo si rileva soprattutto nelle cosiddette "città marinare" (Amalfi, Pisa, Genova, Venezia...), tutte dedite da tempo ai commerci con l'oriente bizantino e il mondo arabo e che solo ora però tendono a rivendicare un certo potere politico, influenzando in maniera significativa l'intero entroterra feudale.

Per molto tempo infatti i commerci di queste città si basavano su poche cose introvabili in occidente, destinate a un target selezionato, perché troppo costose. Ora invece la loro attività riguarda generi commerciali di più vasto raggio e alla portata di ceti sociali più ampi.

Forse non è un caso che tra le prime città a rivendicare una certa indipendenza da Bisanzio vi fossero le meridionali Amalfi, Benevento e Napoli, tutte ben disposte a commerciare con l'oriente. Anzi, al sud gli scambi commerciali erano già importanti nel IX e X sec., in largo anticipo rispetto alle città marinare del centro-nord della penisola.

Anche la Sicilia avrebbe potuto annoverare varie importanti città marinare, ma la chiesa di Roma non aveva fatto nulla per impedire che venisse occupata dagli arabi (827-902), anzi, aveva fatto di tutto perché non venisse liberata dagli eserciti bizantini, che riteneva più difficili da eliminare.

Quando nell'867 Basilio I diventa imperatore romano d'oriente, la presenza bizantina nell'Italia meridionale era ridotta al ducato di Calabria, proprio perché la Sicilia era stata conquistata dagli arabi. E a nulla servirà tentare di recuperare le posizioni perdute. I longobardi invece erano presenti a Capua, Benevento e Salerno. Napoli, Amalfi e Gaeta erano ducati indipendenti che riconoscevano solo formalmente la sovranità di Bisanzio.

E' significativo che proprio nel periodo in cui i bizantini erano riusciti a circoscrivere l'avanzata araba nel Mezzogiorno (che arrivò persino a saccheggiare Roma) alla sola Sicilia, stabilendo in sostanza buoni rapporti di vicinato anche coi longobardi, la chiesa romana elevasse alla dignità di sedi metropolitane, col chiaro intento di controllarle, proprio le diocesi di Capua, Benevento, Napoli, Salerno e Amalfi (966-987).

La disgrazia principale del Mezzogiorno non furono i longobardi e tanto meno i bizantini, e neppure gli arabi, ma fu la chiesa romana, la quale, nel momento in cui avrebbe potuto esserci un significativo decollo commerciale, che avrebbe potuto fare di molte città marinare del sud delle valide concorrenti di Pisa, Genova e Venezia, decise di affidare le sorti del Mezzogiorno alla dinastia normanna, sia per assicurarsi un alleato contro le mire espansionistiche dei sassoni (che detenevano la corona imperiale d'occidente), sia per ottenere un appoggio militare sicuro, con cui estromettere definitivamente dall'Italia meridionale qualunque presenza bizantina, araba e longobarda. E la cosa le riuscì, anche se non esattamente nei termini previsti.

La chiesa romana non favorì la penetrazione franca nel Mezzogiorno (l'ultimo tentativo fu quello dell'imperatore Ludovico II, che morì nell'875), né quella degli imperatori sassoni, inaugurata nel 962, attraverso un'alleanza coi longobardi in funzione anti-bizantina, e neppure favorì un'alleanza "cristiana" tra longobardi, bizantini e sassoni contro gli "islamici". Quello che voleva era tenere un Mezzogiorno diviso, politicamente debole, esposto ad attacchi esterni da poter manovrare a proprio piacimento, in attesa di trovare il momento opportuno per conquistarlo interamente. E questo momento pensò d'averlo trovato con l'ingresso dei Normanni in Puglia, nel Napoletano e in Sicilia.

I normanni odiavano i liberi commerci, ovvero li tolleravano solo a condizione di poterli rigorosamente controllare. Temevano soprattutto che in virtù dei commerci potessero emergere forze centrifughe. Ecco perché le prime realtà urbane che videro immediatamente ridimensionarsi il loro potere commerciale furono proprio Napoli, Amalfi e Benevento.

Le città italiane erano insofferenti ai sassoni, perché questi ambivano a controllarle. Ma al sud purtroppo non si capì in tempo che i normanni sarebbero stati come loro, se non peggio.

L'ultima vittoria bizantina contro i normanni (alleatisi per l'occasione coi longobardi) fu anche la prima, quella di Canne nel 1018, poi più nulla, almeno sul territorio italico.

Il primo principato normanno dell'Italia meridionale fu Aversa, data in feudo a Rainolfo Drengot da parte del duca di Napoli, per averlo aiutato a sottomettere Capua. Poi Drengot occupò Gaeta nel 1042 e in seconde nozze divenne genero del duca di Amalfi. Fu così che si costituì il primo nucleo dello Stato normanno in Italia.

L'ironia della sorte volle che l'altro arrivo normanno nel Mezzogiorno, quello di Guglielmo (Bracciodiferro) e Drogone, figli di Tancredi d'Altavilla (in Normandia), fosse determinato da una richiesta d'aiuto del governo bizantino per liberare la Sicilia dai saraceni (1038-41). Mai decisione fu più nefasta per le sorti del potere bizantino nel Mezzogiorno. I normanni tradirono subito perché insoddisfatti della paga e cominciarono a preoccuparsi di come cacciare dal sud non gli arabi ma gli stessi bizantini.

Un comportamento davvero strano, spiegabile forse col fatto che dalla stessa Francia (Cluny) da cui loro provenivano, stava per piombare in Italia e in tutto l'impero d'occidente una riforma altamente autoritaria da parte della chiesa romana, che avrebbe spazzato via gli ultimi residui di idee conciliariste e di tradizioni bizantine ancora presenti in occidente (per quelle artistiche ci vorrà la rivoluzione giottesca).

I normanni dovevano essere stati educati sin da piccoli a ritenere che più importante dell'etica religiosa era la politica, che più importante del diritto era la forza e che l'unico cristianesimo da tollerare era quello latino. Poi loro aggiungeranno, di proprio, che se la politica è più importante dell'etica, allora anche lo Stato è più importante della chiesa, e non solo nel Mezzogiorno, ma anche in Francia, in Inghilterra e ovunque tentassero di mettere piede, ivi inclusa la Russia, anticipando di molti secoli, in questo, la politica dei moderni Stati assolutistici.

Ecco perché prima si parlava di strategia vincente, in senso anti-bizantino, della chiesa romana, non esattamente nei termini previsti. Non a caso, nel momento in cui, per motivi di successione dinastica, i normanni saranno lì lì per scomparire, lasciando tutto in eredità alla Santa Sede, che per duecento anni aveva atteso, paziente, quel momento, essi, inaspettatamente, decideranno, con un'abile politica matrimoniale, di considerare gli svevi i loro legittimi eredi.

Ma procediamo con ordine. Nel 1043 Guglielmo d'Altavilla, al servizio del duca Guaimario di Salerno, che evidentemente s'illudeva di poter tutelare gli interessi degli ultimi longobardi presenti in Italia alleandosi coi normanni, aveva conquistato Melfi. Da qui infatti suo fratello, Roberto il Guiscardo, provvederà poi a estendere il dominio melfitano ai danni dello stesso ducato salernitano.

I normanni furono davvero scaltri, poiché riuscirono a far legittimare subito i primi due loro Stati, con tanto di investitura feudale, da parte dello stesso imperatore d'occidente, Enrico III di Franconia, suscitando meraviglia tra i bizantini, in quanto era noto a tutti quanto fossero avidi avventurieri i normanni.

Nei manuali scolastici di storia medievale ancora oggi si tende a tacere il fatto che prima dell'arrivo dei normanni non esisteva nel Mezzogiorno un feudalesimo concepito come sistema di stato, in cui dominassero rapporti politico-personali di dipendenza gerarchica. Vi erano più che altro comunità di villaggio relativamente autonome, che al massimo dovevano rendere conto a qualche sovrano longobardo o bizantino, i quali però o saccheggiavano le terre che dovevano bastare alla loro tribù (i primi) o ponevano ingenti tasse da pagare (i secondi). Il feudalesimo vero e proprio è rimasto relativamente sconosciuto sia ai longobardi che ai bizantini, i primi perché legati a un'organizzazione socioeconomica di tipo tribale, suddivisa in famiglie più o meno imparentate tra loro; i secondi perché cercavano di imporre a tutti, con la forza burocratico-militare, una dipendenza generale nei confronti di uno Stato che si voleva etico-religioso. Le collettività locali (etnie, comunità di villaggio, famiglie...) venivano riconosciute come tali: non si imponeva ad esse null'altro che un contributo fiscale.

Anche i normanni avevano una forte concezione dello Stato centralista, ma essa doveva basarsi su rapporti di vassallaggio sino ai livelli più bassi, in cui cioè il superiore dominava il subordinato proprio per il maggior potere economico e militare di cui disponeva. La religione era un mero instrumentum regni: nessun normanno s'è mai interessato di controversie teologiche.

Il sovrano normanno si serviva di propri funzionari statali per controllare i beni del regno, per assicurarsi piena indipendenza economica e quindi politica, si fidava di pochissime persone e nei posti chiave dell'amministrazione del proprio regno metteva sempre funzionari di origine normanna, i quali però non poterono mai beneficiare dell'ereditarietà dei loro feudi, come invece avevano permesso i carolingi, inaugurando così la fine del loro Stato centralista.

Questo il motivo per cui detti sovrani non riuscirono mai ad allargare la base del consenso sociale, anzi, fino all'ultimo furono costretti ad adottare metodi dittatoriali. Si badi, i metodi usati dai normanni per espandersi nel Mezzogiorno non furono molto diversi da quelli dei longobardi: terrore e rapina. Tuttavia, mentre i longobardi, una volta conquistata una porzione di territorio, tendevano a stabilirvisi ripristinando le loro comunità di villaggio, che, unite insieme, formavano dei ducati, gestiti in maniera indipendente tra loro; viceversa i normanni, temendo di non avere scampo se avessero scelto la strada della dispersione sul territorio (anche perché non erano entrati in Italia come tribù migrante ma come cavalieri mercenari), preferivano concepire le loro conquiste come parte di un progetto comune, che avrebbe dovuto portare a realizzare un grande regno nel Mezzogiorno, da cui sarebbero potuti allargarsi ovunque (cosa che puntualmente fecero a oriente e sulla costa africana).

I sovrani normanni avevano la capacità straordinaria di capire esattamente chi, in un determinato momento, andava colpito per primo. Il loro regno rimarrà per due secoli inattaccabile, e quando decisero, con un'abile politica matrimoniale, di affidare il loro destino agli svevi, non lo fecero da posizioni di debolezza.

I primi che colpirono furono gli stessi con cui s'erano alleati contro i bizantini, e cioè i longobardi. Benevento chiese aiuto al pontefice già nel 1051 e questi, rendendosi conto che i normanni non avevano molte intenzioni di diventare i docili feudatari sottomessi alla chiesa (come probabilmente avevano promesso di fare), si rivolse all'imperatore sassone Enrico III perché ridimensionasse le loro pretese. Anzi, senza neanche aspettarlo, due anni dopo lo stesso papa Leone IX, chiaramente convinto che fosse stato compiuto un errore chiamare contro i bizantini degli avventurieri privi di scrupoli, bramosi soltanto di terre da sfruttare, si mise personalmente alla testa di un esercito per sbarazzarsene nella battaglia di Civitate, sicuro di sconfiggerli molto facilmente.

Particolarmente forte dovette essere lo sconcerto della cristianità quando si constatò che non solo l'esercito pontificio era stato sonoramente sconfitto da quello di Roberto il Guiscardo, ma anche che il papa, se voleva riottenere la libertà personale, doveva rinunciare al Mezzogiorno, almeno finché la dinastia normanna fosse stata in auge.

Non avendo molte alternative, in quanto l'imperatore tedesco non s'era fatto vivo, Leone IX accettò, anche perché, avendo intenzione di rompere definitivamente l'unità ecclesiale con gli ortodossi bizantini (cosa che farà nel 1054), aveva bisogno che al sud si espandesse contro i levantini un regno, quale quello normanno, che fino a prova contraria non aveva mai manifestato alcuna simpatia per la religione ortodossa.

In quel momento per la chiesa la priorità numero uno era di sbarazzarsi dei bizantini al sud: il rapporto coi normanni sarebbe stato regolato successivamente. Questa politica fu fatta propria, con convinzione ancora maggiore, dal nuovo papa Niccolò II (1058-61), proveniente dalla Borgogna, che, nell'Accordo di Melfi (1059), concesse a Roberto il Guiscardo il titolo di duca di Puglia e Calabria e a Riccardo d'Aversa quello di duca di Capua, riconoscendo così, in cambio dell'atto di vassallaggio, la signoria normanna nel Mezzogiorno. "Signoria" che voleva dire solo due cose: cacciare dal sud chiunque non fosse di religione cattolico-romana; riconoscere alla chiesa la proprietà del Mezzogiorno, di cui loro erano però i gestori di fiducia.

L'anno dopo infatti i normanni iniziarono la conquista della Sicilia, sotto la guida di Ruggero d'Altavilla, che approfittò delle lotte in corso tra i vari emiri, riuscendo però nel suo intento, in maniera definitiva, solo 30 anni dopo (le ultime resistenze musulmane nell'isola risalgono al 1091).

L'importante per i normanni era l'aver ottenuto, da parte del papato, il consenso a creare nel meridione un regno che istituzionalmente doveva apparire cattolicissimo. Grazie infatti a questo appoggio essi poterono beneficiare dell'aiuto navale delle flotte pisane e genovesi per eliminare quella araba in Sicilia. I pisani e soprattutto i genovesi diventeranno gli unici veri protagonisti dei traffici commerciali dell'isola, in quanto i normanni si consideravano anzitutto proprietari terrieri, funzionari statali e naturalmente militari.

Intanto nel 1071 essi conquistano Bari e privano i bizantini di una qualunque presenza politica e militare in occidente. L'anno dopo occupano Palermo e poi, in successione, Amalfi (1073) e Salerno (1076). Quando infine entrano nelle terre molisane, appartenenti alla chiesa, scatta subito la scomunica da parte di papa Gregorio VII. In quel momento tuttavia Roberto il Guiscardo è troppo forte per essere affrontato militarmente, per cui la chiesa accetta un'intesa di pacificazione nel 1080.

La paura dei bizantini di essere attaccati anche dai latini, nella parte occidentale dell'impero, indusse l'imperatore Michele VII (1071-78) a chiedere un aiuto militare anti-turco a papa Gregorio VII, che ovviamente si rivolse ai normanni. In cambio il basileus offriva l'unione delle due chiese sotto la supremazia della sede romana.

Atteggiamento, questo dei sovrani levantini, che diverrà una costante nei momenti più disperati per le sorti del loro impero e che troverà sempre l'ostilità degli ambienti ecclesiastici ortodossi, che vedevano giustamente l'unione come una sorta di forzata annessione. D'altra parte sarà una costante (addirittura fino alla caduta di Costantinopoli) l'atteggiamento consenziente dei papi, che promettevano a vuoto un sostegno militare, volendo prima assicurazione che l'unione ecclesiale sarebbe stata fatta.

Fu una fortuna insperata per gli ambienti bizantini che le ambizioni egemoniche di Gregorio VII scatenassero in occidente la lunga lotta per le investiture, che non a caso poté essere inaugurata dalla chiesa solo dopo aver stretto un'alleanza politico-militare coi normanni, unici tutori delle pretese imperiali del papato.

Tacitamente infatti quest'ultimo autorizzò una libera iniziativa di Roberto il Guiscardo che, approfittando del fatto che il successore dell'imperatore bizantino Michele VII aveva sciolto il matrimonio tra il figlio di quest'ultimo e la figlia di Roberto il Guiscardo, decise di occupare l'isola di Corfù, tramite cui si controllavano le rotte commerciali tra la Puglia e l'Epiro (odierna Albania). Aveva inoltre deciso di compiere una spedizione militare con 30.000 soldati a 150 navi, con l'idea, un po' folle, di conquistare Costantinopoli. La flotta partì da Brindisi nel 1081 e si scontrò subito coi veneziani, che non volevano perdere il monopolio dei traffici in quell'area marittima per loro decisiva.

Dopo un primo momento sfavorevole il Guiscardo passò all'offensiva, ma oltre Cefalonia non gli riuscì di andare: nel 1085 cadde malato e morì. La sua iniziativa fece comunque capire ai bellicosi francesi (laici ed ecclesiastici) ch'era giunto il momento di organizzare una prima crociata contro l'islam, rispondendo a una richiesta d'aiuto da parte dell'imperatore bizantino. Cosa che avvenne negli anni 1096-99, i cui componenti però, invece di limitarsi ad attaccare i turchi, avevano preso a saccheggiare gli stessi bizantini e soprattutto gli ebrei, inaugurando così una prassi che si ripeterà nel corso di quasi tutte le altre crociate.

Il figlio di Roberto, Boemondo, sostenuto con forza dal vescovo di Pisa, riprese il tentativo del padre nel 1107, con altri 34.000 militari e 900 navi, ma morì durante l'assedio di Durazzo. Le spedizioni anti-bizantine dei normanni si stavano risolvendo in un verso disastro per le sorti dei loro sovrani. Ciononostante ne faranno altre due, nel 1147-49 e nel 1185: nella prima Ruggero II resterà sconfitto, con le sue 40 navi, nei pressi di Bisanzio; nella seconda sarà Tancredi a perdere nei pressi di Tessalonica.

I normanni erano convinti, avendo vinto abbastanza facilmente i bizantini nell'Italia meridionale, che non avrebbero avuto problemi neppure entro i confini orientali dell'impero. Per la prima volta avevano completamente sottovalutato le forze del nemico, e soprattutto non avevano capito che le debolezze di Bisanzio nel Mezzogiorno erano più che altro dovute alla grande fatica militare che i basileus dovevano sostenere nel respingere i continui attacchi da parte di arabi, turchi e slavi in altre parti dell'impero.

Ma facciamo un passo indietro. Durante la prima spedizione anti-bizantina avvenne un fatto che mandò nel panico Gregorio VII. L'imperatore Enrico IV, stanco delle pretese teocratiche di quello, aveva occupato Roma nel 1083: il papa, disperato, invece di scendere a trattative, aveva chiesto aiuto ai normanni, proprio mentre questi combattevano in oriente. Roberto il Guiscardo fu infatti costretto a tornare in Italia. Dopo aver liberato il papa, rinchiuso in Castel Sant'Angelo, l'aveva portato in salvo a Salerno (dove vi morì poco dopo), ma non aveva assolutamente potuto evitare che i sassoni mettessero a sacco la città.

Terminata questa spedizione e considerata l'importanza crescente che avevano assunto i normanni, i quali fruivano di ampi consensi nella loro terra d'origine, dalla quale avevano anche invaso l'Inghilterra nel 1066, la chiesa francese pensò bene di organizzare una nuova crociata, considerando proprio i normanni una delle principali componenti sul piano militare.

Boemondo infatti non aspettava altro e non a caso il secondo tentativo militare normanno contro i bizantini, sotto il pretesto di liberare i luoghi santi della Palestina, venne a coincidere con lo scatenamento della prima vera crociata in grande stile. La Santa Sede nutriva così grande fiducia nei normanni che papa Urbano II, già banditore della prima, nominò Ruggero I di Sicilia suo personale legato, esentandolo dalle visite di un legato ordinario. Attraverso questa legazia apostolica il re normanno aveva facoltà di provvedere ai bisogni (compresa la nomina dei vescovi!) nell'isola, fruendo di un privilegio che contravveniva ai principi della lotta per le investiture.

Ormai il papato era in grado di dimostrare che anche sul piano militare poteva fare tranquillamente a meno dell'imperatore germanico.

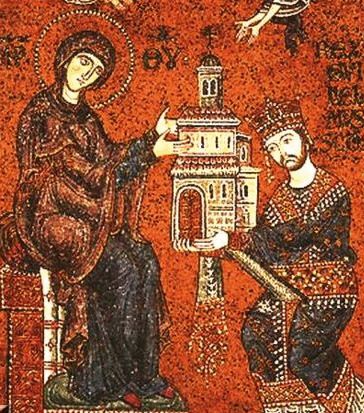

In realtà l'impresa normanna nella terra bizantina fu molto al di sotto delle aspettative, tant'è che nella cronologia degli avvenimenti di quel periodo bisogna attendere il 1127 prima di vedere un significativo evento: quello di Ruggero II (1103-54) che, dopo essere successo al duca Guglielmo di Puglia, pretende da papa Onorio II, l'anno dopo, il riconoscimento del titolo di duca di Puglia e Calabria, riunendo così, nel 1130, Sicilia, Puglia e Calabria, dove Palermo diventa la capitale del nuovo regno.

Onorio in realtà l'aveva scomunicato, perché quando aveva occupato Salerno s'era fatto dare l'unzione sacra dell'investitura dal vescovo, facendo così capire che non aveva bisogno di quella pontificia per governare nel Mezzogiorno. Poi però aveva capito ch'era più conveniente prestare omaggio e giurare fedeltà al pontefice, il quale infatti non ebbe difficoltà a investirlo del ducato di Puglia, Calabria e Sicilia.

Solo che alla successione controversa di Onorio, Ruggero II volle stare dalla parte dell'antipapa Anacleto II (1130-38), essendo questi disposto a riconoscergli piena sovranità nell'Italia meridionale, senza dover sottostare ai diktat della Santa Sede. Ruggero ambiva chiaramente a diventare re nell'unica maniera legittima che conosceva: quella della forza militare, e vi riuscì nel 1130.

Senonché alla morte di Anacleto il nuovo papa Innocenzo II (1130-43), che gli era stato rivale sin dall'inizio, dispone al Concilio Laterano II che Ruggero II venga scomunicato e che tutte le decisioni prese da Anacleto vengano dichiarate nulle. Non era mai successa una cosa del genere. La chiesa di Roma, che non ha mai amato avere ai confini dei sovrani troppo forti, stava cominciando a temere seriamente l'espandersi dell'influenza normanna nel Mezzogiorno e sospettava che gli Altavilla non le avrebbero mai permesso di gestire in proprio queste terre. Di qui l'esigenza di allacciare buoni rapporti col nuovo imperatore tedesco, Lotario III, molto filo-papalino, ch'essa aveva tenacemente sostenuto per impedire l'elezione di Federico di Svevia, della casa degli Hohenstaufen, che passerà alla storia col nome di "Barbarossa".

Questa cosa i normanni se la legheranno al dito e al momento di lasciare in eredità il loro regno sapranno come comportarsi. Nel frattempo, per far capire la loro indipendenza dal papato, avevano occupato Amalfi, Napoli e Gaeta e, come se non bastasse, obbligarono con la forza Innocenzo II a riconoscere a Ruggero II il titolo di "re" di Sicilia, Puglia e Calabria, anche se in cambio prestava giuramento al pontefice, impegnandosi anche a versargli un certo tributo annuo.

Ruggero si rese subito conto che doveva rafforzare economicamente il proprio regno, se voleva fronteggiare l'ostilità, tutta interna, dei seguaci del papato, e così, dopo aver espulso tutti i bizantini dal sud, prese a farne rientrare alcuni alle sue dipendenze: p.es. nel 1146, dopo aver distrutto la città greca di Tebe, caricò sulle sue navi molte lavoratrici delle filande, per trasformare la sua Palermo in un città commerciale, in grado di vendere la seta a Lucca, Firenze, Venezia e Genova. L'anno dopo intraprenderà il terzo tentativo di occupare Costantinopoli, fallito miseramente, anche se riuscirà a conquistare alcune isole greche.

D'altra parte Ruggero, di fronte all'iniziativa di papa Eugenio III di scatenare la crociata del 1147-49, non poteva tirarsi completamente indietro: sarebbe quasi passato per un traditore; anzi, avrebbe dovuto cercare di approfittarne quanto più possibile. Per i normanni fu davvero un peccato avere Venezia non come alleata ma come principale nemica da contrastare (soprattutto per il controllo strategico dell'isola di Corfù). Venezia infatti si risolverà ad attaccare Bisanzio solo nel corso della quarta crociata.

Per i normanni le conquiste territoriali erano sempre state fondamentali. Fu proprio Ruggero II che, una volta unificata l'Italia meridionale, iniziò una vasta politica di espansione mediterranea verso la penisola balcanica e soprattutto verso l'Africa (da Tripoli fino a Tunisi). I due Guglielmi, che gli succederanno, non saranno da meno.

L'ultima cosa che Ruggero II riuscì a realizzare fu la promulgazione, nel 1140, delle Assise, un testo di leggi valide per tutto il regno, al fine di contenere le sempre più forti tendenze centrifughe del potere baronale nel Mezzogiorno. Ruggero voleva uno Stato analogo a quello che altri normanni stavano costruendo in Inghilterra.

Tuttavia al tempo del suo successore, il primo Guglielmo, detto il Malo (1154-66), la situazione, in Italia, aveva subito dei mutamenti sostanziali. La corona imperiale era passata a Federico I Barbarossa (1152-90) che nel Patto di Costanza l'aveva ottenuta a condizione di impedire che Roma diventasse un Comune libero, repubblicano, e che quindi si eliminasse dalla città la presenza ingombrante di un rivoluzionario anticlericale, Arnaldo da Brescia.

La Santa Sede non aveva chiesto l'aiuto dei normanni perché in quel momento non si trovava in buoni rapporti con loro e perché soprattutto temeva una loro espansione verso la capitale. Ecco perché, siccome erano forti le esigenze di liberare la città da quelle forze radicali favorevoli alla democrazia, aveva preferito rivolgersi agli svevi, pur temuti a causa del loro ghibellinismo. Il Barbarossa, infatti, dopo aver eliminato Arnaldo da Brescia, avrebbe voluto ripristinare i diritti imperiali, riducendo di molto non solo le aspirazioni teocratiche del papato, ma anche l'autonomismo politico delle tante città borghesi.

Prima di recarsi a Roma, aveva già distrutto Asti e Tortona, a titolo di saggio di quel che avrebbe potuto fare se avessero ostacolato i suoi disegni restauratori. Ma anche lui, come i precedenti sassoni, non si rendeva bene conto della forza dei Comuni e della chiesa romana. Subito dopo aver eliminato Arnaldo fu infatti costretto ad andarsene da Roma per una rivolta cittadina.

Intanto al sud, dove la forte monarchia normanna (nella sua essenza politica, ovviamente, non come dinastia) sarebbe sopravvissuta pressoché intatta sino al 1860, in totale controtendenza rispetto a quanto avveniva nel movimento borghese-comunale del centro-nord italico, persino i feudatari arrivarono a ribellarsi a questa oppressione, chiedendo aiuto al papa, al Barbarossa e al basileus. Ma Guglielmo soffocò immediatamente ogni velleità.

Anzi, nel 1156, giusto per far capire che gli Altavilla volevano governare indisturbati nel Mezzogiorno (ormai la loro monarchia poteva essere considerata inferiore per dominii, potenza militare e ricchezza soltanto a Francia e Inghilterra), Guglielmo I stipulò a Benevento un accorto concordato con papa Adriano IV, secondo cui questi non solo s'impegnava a riconfermargli la legazia apostolica, ma gli riconosceva anche il titolo regale sulle città di Capua, Napoli, Amalfi e Salerno, che avevano conservato fino a quel momento una certa autonomia. Dal canto suo Guglielmo riprometteva al papa la sovranità feudale del regno, per cui il giorno in cui sarebbe finita la loro dinastia, il papato sarebbe subentrato in automatico.

La situazione sembrava dunque essersi stabilizzata. Senonché nel 1158 Federico Barbarossa discese nuovamente in Italia, questa volta con un imponente esercito, intenzionato a far valere i suoi diritti sia sui Comuni che sulla chiesa. La lotta diventò furibonda, anche tra papi e antipapi: varie città vennero distrutte. Ma l'imperatore non riuscì a ottenere quanto sperato e dovette ritornare in Germania, da dove preparerà un'altra discesa, ancora più imponente, nel 1163.

Intanto al sud la resistenza feudale contro Guglielmo aveva ripreso vigore, soprattutto in Sicilia, dove nel 1160 Maione da Bari, il responsabile della conduzione politica del regno, nominato dallo stesso Guglielmo, era stato ucciso. Fu una fortuna per Guglielmo avere in quel momento l'appoggio sicuro della chiesa, che non voleva assolutamente alcun tipo di insurrezione in Sicilia: con spietata durezza egli riuscì ad avere la meglio sugli avversari.

I normanni però non fecero nulla per aiutare papa Alessandro III nella sua battaglia contro Federico. Dall'esilio in Francia, ove era stato costretto a riparare, il pontefice aveva capito che per fronteggiare l'imperatore era meglio contare sull'appoggio dei Comuni. Sicché, appena rientrato in Italia, nel 1164, la prima cosa che fece fu quella di scomunicare lui e il clero tedesco.

Era un provvedimento molto grave, che avrebbe potuto scatenare una guerra civile all'interno dell'impero, tra sostenitori e avversari di Federico, il quale, infatti, fu costretto a ritornare in Germania, senza poter far nulla in Italia.

Ma il gusto della vittoria clericale durò poco: la quarta discesa dello svevo avvenne nel 1166, allo scopo di togliere di mezzo il pontefice. Alessandro III questa volta fu costretto a rifugiarsi presso i normanni e, per sua fortuna, i Comuni non si erano fatti trovare impreparati: l'imponente Lega lombarda, da loro formata, era intenzionata a non concedere assolutamente nulla a Federico. Il papa non solo vi aderì in toto, ma minacciò di scomunica chiunque mettesse in dubbio la legittimità dell'iniziativa. L'imperatore venne colto alla sprovvista e ancora una volta fu costretto a ritirarsi.

Che i Comuni si sentissero molto forti è testimoniato anche dal fatto che Venezia, tradizionalmente alleata di Bisanzio, preferì cercare i favori dei normanni, pur di allargare le proprie zone d'influenza e prerogative commerciali sui mercati levantini. I favori li poterono facilmente ottenere, in quanto i normanni non avevano ancora chiuso la loro partita con Bisanzio e infatti nel 1185 fecero il loro ultimo tentativo, questa volta con l'appoggio veneziano.

La quinta discesa del Barbarossa in Italia, nel 1174, gli sarà fatale, poiché la disfatta subìta a Legnano due anni dopo lo dissuaderà definitivamente dal rivendicare qualunque cosa nei confronti dei Comuni e della chiesa. Entrambi avevano ampiamente dimostrato d'essere una potenza e il sovrano era stato costretto a scendere a patti, rinunciando a qualunque forma di controllo sulla gerarchia ecclesiastica residente al di fuori della Germania. Federico aveva capito che con la forza non poteva ottenere nulla.

Intanto la presenza commerciale dei veneziani e di altri mercanti a Bisanzio diventava per i levantini sempre più intollerabile, al punto che la popolazione insorse nel 1182 cacciando tutti i latini.

L'anno dopo, nella pace di Costanza, la Lega lombarda, papa Lucio III e il Barbarossa trovano un'intesa che mette d'accordo tutti. Infatti nella sua sesta e ultima discesa, nel 1184, l'imperatore si astiene da qualunque iniziativa militare, limitandosi a cercare l'adesione politica di quelle città ostili alle ingerenze clericali: in pratica mirava a creare una sorta di partito ghibellino.

Due anni dopo compie una cosa che avrà delle conseguenze decisive nei rapporti tra papato e impero: riuscirà a convincere i normanni a far sposare la figlia di Ruggero II, Costanza d'Altavilla, col proprio figlio Enrico. Un matrimonio reso possibile dal fatto che Guglielmo II il Buono non aveva avuto figli e non esistendo tra i normanni la legge salica, secondo cui gli eredi al trono dovevano comunque essere solo maschi, l'erede poteva anche diventare sua zia Costanza, figlia appunto di Ruggero II.

Il destino dello Stato della chiesa sembrava segnato: avrebbe avuto gli svevi sia a nord (seppur nei limiti imposti dalla Lega lombarda) che a sud. Papa Urbano III (1185-87) non si fece attendere e rifiutò tassativamente di riconoscere a Enrico VI il titolo imperiale. Solo che in quel frangente sembrava non avere la forza per impedire alcunché, proprio perché i normanni, ancora una volta, avevano tradito tutte le promesse fatte.

Nel 1190, dopo la morte del Barbarossa nel corso della terza crociata, e dopo la morte di Guglielmo II, Enrico VI si trovò a dover regnare un territorio enorme: era diventato contemporaneamente imperatore, re d'Italia, di Sicilia e di Gerusalemme. Dovette però conquistare il regno italico con la forza, poiché il papa si alleò con Tancredi, conte di Lecce, figlio naturale di Ruggero II, che s'era messo alla testa di una rivolta siciliana anti-tedesca, appoggiata da Riccardo I d'Inghilterra.

Enrico VI ebbe però la meglio: anzitutto si fece incoronare imperatore da papa Celestino III (1191-98), poi represse la rivolta e si fece incoronare re di Sicilia nel 1194. Purtroppo per lui poté restare in carica solo tre anni, poiché nel 1197, a soli 32 anni morì improvvisamente, e l'anno dopo fu la volta di Costanza, che non solo pose fine alla dinastia normanna ma che lasciò proprio a papa Innocenzo III la tutela del figlioletto Federico e la reggenza del regno, quel figlio che, appena in grado di governare, riprenderà la dura lotta contro il papato.

Parte prima - Parte seconda - Parte terza - Parte quarta - Parte quinta