TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

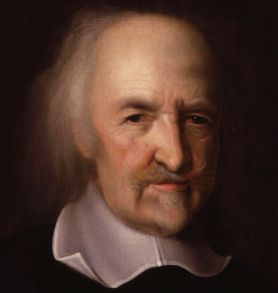

HOBBES: la geometria dei doveri e dell’obbedienza

Thomas Hobbes nasce nel 1588, “fratello gemello della paura”.[1] La madre, terrorizzata dall’avvicinarsi dell’Invincibile Armata spagnola, lo partorisce, infatti, anzitempo. Il padre è un pastore anglicano di campagna.

Impara presto e molto bene il greco e il latino. Non ha ancora quindici anni quando traduce in versi latini la tragedia greca Medea di Euripide. La sua prima pubblicazione è una traduzione della Guerra del Peloponneso di Tucidide. Da vecchio traduce Omero. Compie gli studi superiori a Oxford. Del mondo greco ama la poesia, la letteratura, la storia e la matematica, non la filosofia. Come Bacone, che si avvale della sua competenza in latino, è molto critico nei confronti di Aristotele.

Dal 1608 fa il precettore presso la potente famiglia dei Cavendish. In questa funzione, dal 1610 al 1612, accompagna il discepolo William in un lungo viaggio in Europa. Avvia allora un rapporto con la cultura continentale, che si approfondisce in altri viaggi nel 1629-31, nel 1634-37 e nel lungo soggiorno dal 1640 al 1651. Durante questi viaggi incontra Galilei ad Arcetri, Gassendi e Mersenne a Parigi. Su invito di Mersenne scrive le sue obiezioni alle Meditazioni di Cartesio.

Gli anni della sua maturità sono quelli tempestosi del conflitto politico e religioso tra la Corona e il Parlamento. Al tentativo degli Stuart di procedere alla costruzione del potere in senso assolutistico resiste, infatti, la Camera dei Comuni che rappresenta interessi sociali emergenti. In campo religioso, la volontà monarchica di mantenere una struttura ecclesiastica gerarchica e autoritaria si scontra con la tendenza opposta dei presbiteriani, che mirano a un allontanamento da Roma anche nel senso di un’organizzazione interna tendenzialmente democratica, con l’elezione del clero dal basso, dalle comunità parrocchiali, invece della sua nomina dall’alto. Quando lo scontro politico e religioso precipita in guerra civile, Hobbes se ne sta in volontario esilio in Francia a scrivere le sue opere politiche, imperniate sull’idea che solo l’unità indivisibile del potere politico assicura il bene supremo della pace.

Nel 1646 a Parigi insegna matematica al futuro re Carlo II.

Prima di tornare in patria pubblica il Leviatano (1651), la sua opera politica più famosa. Già nel 1642, però, era apparso a Parigi il De cive, libro meno ponderoso, ma, più rigorosamente sistematico.

Del De cive egli aveva poi curato una seconda edizione nel 1647 ad Amsterdam, con l’aggiunta di note e di una prefazione ai lettori.

Questa prefazione merita la nostra attenzione.

“In questo piccolo libro – scrive Hobbes – sono trattati i doveri degli uomini: prima, in quanto uomini, poi in quanto cittadini, infine in quanto cristiani. In questi doveri sono raccolti tanto gli elementi del diritto naturale e del diritto delle genti, e l’origine e la forza della giustizia, quanto l’essenza della religione cristiana, per quanto lo sopporta il limite del mio assunto.

I più antichi sapienti hanno creduto che non bisognasse tramandare ai posteri questo genere d’insegnamenti (salvo per quanto riguarda la religione cristiana) se non adornato di versi, o adombrato in allegorie, come se fosse un segreto di Stato, siffattamente bello e sacro da esser profanato da discussioni individuali e private”.[2]

Avvolti in miti, i doveri erano, in quei tempi antichi e felici, al riparo dalle pericolose discussioni dei tempi moderni.

“Infatti, prima che si cominciasse a trattare questioni di questo tipo, i sovrani non avevano da chiedere il riconoscimento del loro potere, non avevano che da esercitarlo. Non difendevano la loro autorità con teorie, ma l’usavano per punire i malvagi e difendere gli onesti. A loro volta, i cittadini non misuravano la giustizia secondo le opinioni di persone private, ma secondo le leggi dello Stato, ed erano mantenuti in pace non da discussioni, ma dalla forza di chi comandava. Anzi veneravano il potere supremo come una divinità visibile, sia che risiedesse in un uomo solo, o in un’assemblea. E non si aggregavano ai sobillatori e agli ambiziosi, come ora, per sovvertire lo Stato, poiché non potevano neppur concepire di distruggere un ordinamento che serviva a conservarli: la semplicità di quei tempi non riusciva a pensare una tanto dotta stupidità. Così allora regnava la pace e l’età dell’oro, che terminò proprio quando scacciato Saturno, s’incominciò a insegnare che si potevano prendere le armi contro i propri capi. Come dicevo, sembra che gli antichi non solo si fossero accorti di questo, ma lo avessero voluto rappresentare molto efficacemente in uno dei loro miti. Raccontano, appunto, che Issione, accolto a banchetto da Giove, si fosse innamorato di Giunone e le chiedesse amore. Ma gli s’offrì invece di Giunone una nube che aveva l'aspetto della dea, onde nacquero i Centauri, metà uomini e metà cavalli, razza turbolenta e combattiva. Spogliata dall’allegoria, la storia viene a significare che gli uomini, chiamati a prendere parte alle decisioni dello Stato, desiderarono sottomettere al loro intelletto la Giustizia, sorella e sposa del poter supremo, ma, impossessatisi solo di una sua immagine falsa e vacua come una nuvola, fecero nascere i dogmi biformi dei filosofi morali, in parte giusti e belli, e in parte brutali e bestiali, causa di tutte le lotte e di tutte le stragi. Poiché opinioni di questo genere vengono alla luce tutti i giorni, se qualcuno sciogliesse quelle nubi e mostrasse, con ragionamenti saldissimi, che non vi sono teorie autentiche sul giusto e l’ingiusto, sul bene e il male, all’infuori delle leggi istituite in ciascuno Stato, e che nessuno può ricercare se un’azione sia giusta o ingiusta, buona o cattiva, ad eccezione di coloro cui è stata deferita l’interpretazione delle leggi, costui, certamente, non solo mostrerebbe la gran via della pace, ma indurrebbe a paragonarla con i sentieri equivoci e oscuri della ribellione; e non si potrebbe pensare nulla di più utile”.[3]

Come si possono fermare queste devastanti discussioni? Come si può annientare la “dotta stupidità” che ha portato l’Inghilterra alla guerra civile?

Certo, non si può tornare all’età dell’oro e dei miti. Non si può tornare così indietro nel tempo. Si può però andare avanti, entrare nell’età della scienza e costruire, anche in campo morale e politico, come già in matematica e fisica, quei “ragionamenti saldissimi” che dissolvono le nubi tempestose dei ribelli.

Come Bacone e come Cartesio, Hobbes ripone grandi speranze nella nuova scienza che sta nascendo in astronomia e in fisica. Come Galileo e come Cartesio pensa che il valore della nuova scienza derivi dal suo modellarsi sul procedimento geometrico. Si propone, quindi, di geometrizzare la morale e la politica, di fondare una scienza politica rigorosa come la geometria.

Hobbes lo dice con molta chiarezza nella Lettera dedicatoria.

“La filosofia si divide in tanti rami quanti sono i generi delle cose a cui la ragione umana può applicarsi, e cambia nome secondo la diversità della materia che tratta. Se tratta delle figure, si chiama Geometria; se dei moti, Fisica; se del diritto naturale, Morale; e tutte sono Filosofia; così come è tutto Oceano il mare che qui è detto Britannico, lì Atlantico, altrove Indiano, dai lidi che bagna. Gli studiosi della Geometria hanno molto ben coltivato il loro campo. Difatti, tutto quell’aiuto alla vita umana che si può trarre dall’osservazione delle stelle, dalla descrizione della terra, dalla misura del tempo, dalle lunghe navigazioni; tutto quel che appare di bello negli edifici, di solido nelle fortezze, di meraviglioso nelle macchine; tutto quel che distingue i tempi moderni dall’antica barbarie, è quasi completamente un benefico effetto della Geometria. Se i filosofi morali avessero compiuto i loro studi con esito altrettanto felice, non vedo come l’ingegno umano avrebbe potuto contribuire meglio alla propria felicità in questa vita. Se si conoscessero con ugual certezza le regole delle azioni umane come si conoscono quelle delle grandezze in geometria, sarebbero debellate l’ambizione e l’avidità, il cui potere s’appoggia sulle false opinioni del volgo intorno al giusto e all’ingiusto; e la razza umana godrebbe di una pace così costante, che non sembrerebbe di dover mai più combattere, se non per il territorio, in ragione del continuo aumento della popolazione”.[4]

Hobbes non crede possibile la pace perpetua tra gli Stati. Vede, infatti, nel “continuo aumento della popolazione” un elemento materiale ineliminabile di conflitto. Quel che a lui interessa è però la pace interna degli Stati, che ritiene un sicuro risultato della geometrizzazione della filosofia politica.

Hobbes, come Cartesio, si propone una radicale riforma del sapere.

Vorrebbe procedere con ordine sistematico, dal generale al particolare, ma vive in tempi burrascosi ed è costretto a cambiare programma di lavoro.

“Mi ero dedicato – racconta Hobbes – alla filosofia per diletto, e raccoglievo i primi elementi di essa in ogni ramo; e li stavo esponendo a poco a poco, divisi in tre sezioni, in modo da trattare, nella prima, del corpo umano e delle sue proprietà generali; nella seconda, dell’uomo e delle facoltà e dei suoi sentimenti in particolare, nella terza dello Stato e dei doveri dei cittadini. […] Mentre completavo, ordinavo e mettevo in iscritto lentamente e con attenzione tutto questo (non mi piace perdermi in parole, ma procedo sempre con precisione matematica), accadde che la mia patria, qualche anno prima che scoppiasse la guerra civile, fosse in fermento per le questioni sul diritto di governare e sull’obbedienza dovuta dai cittadini, questioni che erano precorritrici della guerra vicina. Per questo ho affrettato la composizione di questa terza parte, sospendendo quella delle altre due; onde è accaduto che quella che avrebbe dovuto essere l’ultima è riuscita per prima in ordine di tempo, anche perché non mi è parso che avesse bisogno delle precedenti, fondata com’è su principi propri, provati dall’esperienza”.[5]

Le necessità pratiche “forzano” sì i programmi di Hobbes, ma lo aiutano anche a scoprire l’autonomia della nuova scienza politica, “fondata com’è su principi propri, provati dall’esperienza”.

“Non si può dimenticare – scrive Bobbio nell’introduzione al De cive – che è presente continuamente al suo spirito, anche se mai ricordata, la storia contemporanea della sua patria, dramma ancora vivo e da lui intensamente vissuto: ed è questa la grande riprova sperimentale, troppo clamorosa perché egli ne debba parlare, della sua teoria”.[6]

La nuova scienza politica autonoma deve promuovere l’obbedienza senza riserve al potere dello Stato, promossa in tempi antichi dai miti e poi travolta dalle discussioni pubbliche sulla giustizia. Per questo si serve del rigore geometrico che non apre spiragli a divergenze interpretative e a discussioni.

Hobbes, scrive Bobbio, è un “umanista e matematico, amante del quieto studio o tutt’al più di dotti vagabondaggi”, costretto a subire le conseguenze di una “crisi della autorità che getta l’Europa nel disordine della guerra e dell’anarchia. […] I suoi libri politici, ridotti al nocciolo sono una predica sull’obbedienza che invece di tentare le vie del cuore, tenta quella della ragione: una predica insomma meno veemente ma più astuta. […] Insomma, la politica di Hobbes, partita dalla tesi dell’unità del potere, giunge attraverso il filo conduttore di un ragionamento eccezionalmente vigoroso, a intessere la trama di una delle più radicali teorie dell’obbedienza che la storia delle dottrine politiche abbia mai conosciuto, e di fronte alla quale la stessa dottrina del diritto divino dei re, che era adoperata ai suoi tempi per sostenere l’assolutismo, e cioè proprio lo Stato fondato sull’obbedienza, poteva essere giudicata addirittura una dottrina moderata. Questa, infatti, ammetteva per lo meno l’obbedienza passiva, cioè riconosceva che si potesse disobbedire alla legge civile quando questa fosse contraria alla legge divina, purché tale disobbedienza fosse, per così dire, compensata dall’accettazione volontaria della pena che alla trasgressione sarebbe seguita. Hobbes non ammette l’obbedienza passiva, anzi la condanna severamente come un errore. Il logico consequenziario non lascia aperta ai sudditi che una sola via, quella dell’obbedienza attiva, dell’obbedienza in ogni caso, salvo quando la vita del suddito sia minacciata; e la fonda sopra due argomenti formidabili: primo, che l’individuo attraverso il patto di unione è obbligato ad ubbidire a tutto ciò che il sovrano comanderà, ad ubbidire cioè indipendentemente dal contenuto del comando, e quindi ha perduto ogni diritto di giudicare se il comando sia giusto o ingiusto; secondo, che il sovrano non può, anche se lo voglia, imporre azioni contrarie alla religione per il semplice fatto che la materia religiosa da nessun altro è determinata che dallo stesso sovrano”.[7]

La scienza politica ha principi suoi, “provati dall’esperienza”, ed ha “la grande riprova sperimentale”. Non lascia varchi alle discussioni.

Hobbes ha finalmente trovato il rimedio alla “dotta stupidità” del suo tempo.

Il modello matematico offre un possibile ritorno alla “semplicità” dei tempi antichi. Sottrae la più nobile e la più utile di tutte le scienze alle cure maldestre e devastanti dei molti che vogliono occuparsene, “come se fosse una materia assai semplice, non richiedente alcuna applicazione, accessibile a qualsiasi intelligenza men che mediocre”.[8]

La metafisica pitagorica, che ha tenuto a battesimo la scienza moderna, dilaga con Hobbes anche nello studio dell’uomo e delle sue istituzioni.

Hobbes si dichiara apertamente antimetafisico. Combatte la metafisica. Denuncia il carattere mostruoso della metafisica. La chiama “Empusa”. La chiama, cioè, con il nome del mitico e terribile mostro infernale che può assumere ogni sorta di forme. Per lui, però, la metafisica ha soprattutto i volti di Aristotele e della Scolastica. Non la riconosce, pertanto, nella nuova forma del geometrismo moderno. E’ convinto che il suo geometrismo non sia metafisico, perché esclude dalla sua attenzione tutto ciò che non è corpo o movimento.

Torino 16 marzo 2012

NOTE

[1] Così dice, celiando, nella sua Autobiografia. Si tratta, però, di un dato che evidenzia un tratto psicologico, il terrore della guerra, soprattutto di quella civile, che ispira la sua teorizzazione dell’assolutismo.

[2] Hobbes, Opere politiche, vol. 1, Utet 1959, p. 63.

[3] Ib., pp. 65-66.

[4] Ib., pp.59-60.

[5] Ib., p. 70-72.

[6] Ib., p. 20.

[7] Ib., pp. 11 e 25-26.

[8] Ib., p. 64.

Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999. Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.

Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.

Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf) Plotino (pdf) L'altare della Vittoria e il crocifisso (pdf)

Bibliografia

- Hobbes Thomas, Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile, 2008, Laterza

- Hobbes Thomas, Leviatano, 2005, Editori Riuniti

- Hobbes Thomas, Leviatano. Testo italiano, inglese e latino, 2001, Bompiani

- Hobbes Thomas, Leviatano, 1997, Armando Editore

- Hobbes Thomas, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino, 2005, Editori Riuniti

- Hobbes Thomas, Elementi di legge naturale e politica, 2004, Sansoni

- Hobbes Thomas, Libertà e necessità. Testo inglese a fronte, 2000, Bompiani

- Hobbes Thomas, Considerazioni sulla reputazione, sulla lealtà, sulle buone maniere e sulla religione, 1998, La Vita Felice

- Hobbes Thomas, Scritti teologici, 1988, Franco Angeli

Critica

- Fisichella Domenico, Alla ricerca della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes, 2008, Carocci

- Ginzburg Carlo, Paura, reverenza, terrore. Rileggere Hobbes oggi, 2008, Monte Università Parma

- Stato e società nella crisi del moderno. Una riflessione sui classici della teoria politica da Thomas Hobbes a Hannah Arendt, 2007, Centro Studi Campostrini

- Ballarini Adriano, Il teorema di Hobbes. Interpretazione del diritto moderno, 2007, Giappichelli

- Scorsi Silvio, Thomas Hobbes tra giusnaturalismo e positivismo giuridico, 2007, Il Filo

- Stasi Daniele, Thomas Hobbes. Modernità e teoria politica, 2007, Effatà

- Izzo Francesca, Forme della modernità. Antropologia, politica e teologia in Thomas Hobbes, 2005, Laterza

- Montano Aniello, Opsis idea. Figure e temi della filosofia europea da Hobbes a Croce, 2005, Bibliopolis

- Pacchi Arrigo, Introduzione a Hobbes, 2004, Laterza

- Nuove prospettive critiche sul Leviatano di Hobbes, 2004, Franco Angeli

- Altini Carlo, La storia della filosofia come filosofia politica. Carl Schmitt e Leo Strauss lettori di Thomas Hobbes, 2004, ETS

- Bobbio Norberto, Thomas Hobbes, 2004, Einaudi

- Zarka Yves C., Hobbes e il pensiero politico moderno, 2002, Palomar di Alternative

- Napoli Andrea, Thomas Hobbes e gli italiani. 1981-2000: bibliografia e recensioni, 2002, CUEN

- Ferrarin Alfredo, Artificio, desiderio, considerazione di sé. Hobbes e i fondamenti antropologici della politica, 2001, ETS

- Tuck Richard, Hobbes, 2001, Il Mulino

- Omaggio Vincenzo, Justus metus. Etica e diritto in Thomas Hobbes, 2000, Editoriale Scientifica

- Ratto Franco, Materiali per un confronto: Hobbes-Vico, 2000, Guerra Edizioni

- Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, 1999, Giuffrè