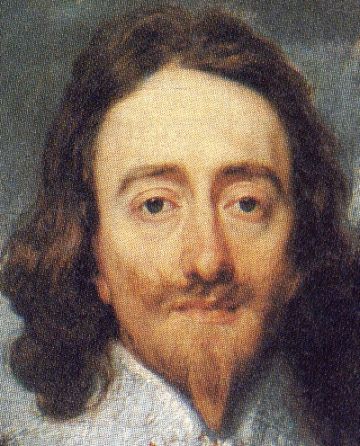

Carlo I Stuart (di A. van Dyck)

Home - Premessa - Storia dell'Inghilterra - Questione ebraica - Teorie di John Wycliffe - I Lollardi - Scisma anglicano - Thomas More - Questioni dinastiche - Rapporti socio-economici - Classi sociali - Rapporti politici - Giacomo I Stuart - Carlo I Stuart - Parlamento Lungo - Prima guerra civile - Politica antipopolare del Parlamento - Azione rivoluzionaria delle masse - Seconda guerra civile - Repubblica del 1649 - Irlanda e Scozia - Caduta della Repubblica - Protettorato di Cromwell - Restaurazione di Carlo II Stuart - Reazione sotto Giacomo II - Colpo di stato del 1688 - Dibattito storiografico - Cronologia - Convenzione del Popolo 1647 - Convenzione del Popolo 1648 - Accordo del libero popolo 1649 - Strumento di Governo del Commonwealth - Documento dei Diritti - Fonti - Cerca nell'ipertesto

La politica di Carlo I Stuart (1625-49)

Carlo I Stuart (di A. van Dyck)

Troppo limitato per capire la complessa situazione politica del paese, Carlo I continuava ostinatamente ad aggrapparsi alla dottrina assolutistica di suo padre. Dopo alcuni anni la rottura tra il re e il Parlamento s'impose nel 1629 e durò ben undici anni.

Già il primo Parlamento, convocato nel giugno 1625, prima di confermare le nuove tasse per le guerre contro la Spagna (1624-30) e la Francia (1627-29), aveva richiesto la destituzione del potente favorito, il duca di Buckingham, la cui politica estera aveva subito un insuccesso dopo l'altro. Tutte le spedizioni marittime contro la Spagna s'erano concluse rovinosamente: le navi inglesi non riuscirono neppure a impadronirsi della "flotta d'argento" spagnola, che trasportava il prezioso carico dall'America; l'attacco a Cadice era stato respinto con gravi perdite per la flotta inglese.

Non solo, ma, sebbene fosse già in stato di guerra con la Spagna, l'Inghilterra nel 1627 entrò in guerra anche con la Francia. E anche questa volta la spedizione, personalmente guidata dal Buckingham e che aveva come suo obiettivo principale quello di portare aiuto alla fortezza assediata degli Ugonotti di La Rochelle, si concluse con un vergognoso fallimento. L'indignazione contro il duca divenne generale.

Carlo I però rimaneva sordo alla pubblica opinione e difendeva con ogni mezzo il proprio favorito, e invece di iniziare un processo contro il duca, sciolse il primo e anche il secondo Parlamento (1626), minacciando apertamente la Camera dei Comuni che se non si fosse piegata alla volontà del monarca, l'Inghilterra non avrebbe avuto più alcun Parlamento.

Rimasto privo di mezzi finanziari, Carlo I ricorse al prestito forzoso, ma questa volta persino i grandi nobili (pari) rifiutarono l'aiuto finanziario al governo, sicché gli insuccessi nella politica estera e la crisi finanziaria lo costrinsero a fare nuovamente ricorso al Parlamento, che fu riunito per la terza volta il 17 marzo 1628.

L'opposizione della borghesia e della nuova nobiltà, dentro la Camera dei Comuni, agiva ora in modo più organizzato: John Eliot, John Hampden, John Pym (capi riconosciuti), si scagliavano contro il governo per la sua inetta politica estera e contro la creazione da parte del re di tasse non approvate dalla Camera e contro la pratica dei prestiti forzosi.

Cinque cavalieri si rifiutarono di pagare e furono subito imprigionati. Ricorsero in giudizio appellandosi all'habeas corpus, secondo cui il procuratore del re doveva portare i prigionieri davanti a un tribunale spiegando il motivo per cui erano stati arrestati. Ma il procuratore non lo fece, sostenendo che il provvedimento si basava su una disposizione speciale del re, il quale non era tenuto a spiegarne le ragioni. Si giustificò dicendo che anche Giacomo I aveva fatto arrestare i cospiratori della Congiura delle polveri, nel 1605, avvalendosi dello stesso privilegio.

Di fronte a un comportamento così arbitrario, i parlamentari si allarmarono. Per stabilire un limite alle pretese assolutistiche di Carlo I, la Camera elaborò nel 1628 la Petizione dei diritti (Petition of Right), le cui rivendicazioni essenziali si possono riassumere nelle seguenti: la Corona non può imporre tasse senza l'approvazione del Parlamento; non si può imprigionare un uomo libero senza regolare processo; non si possono sottoporre uomini liberi a tribunali speciali; non si possono costringere uomini liberi ad alloggiare truppe militari nelle loro case. Erano tutte norme a garanzia dell'inviolabilità della persona, dei beni patrimoniali e della libertà dei sudditi. L'estremo bisogno finanziario obbligò Carlo I a ratificare la Petizione.

Subito dopo però il duca di Buckingham venne ucciso da un ufficiale, Felton, mentre uno dei leader dell'opposizione parlamentare, Thomas Wentworth, il futuro conte di Strafford, passò dalla parte del re.

Quando il Parlamento venne di nuovo convocato, vi fu una violenta critica della politica ecclesiastica di Carlo I, al punto che per ottenere la garanzia di una modifica di questa politica, la Camera dei Comuni rifiutò di confermare i dazi doganali.

Per tutta risposta il 2 marzo 1629 il re ordinò lo scioglimento della sessione, ma la Camera per la prima volta si oppose apertamente alla volontà del sovrano. Trattenendo con forza lo speaker sulla poltrona (senza di lui la Camera non era legittimata a fare alcunché), si votò a favore di tre fondamentali proposte: 1. chiunque tenti d'introdurre innovazioni papiste nella Chiesa anglicana deve essere considerato il principale nemico del regno; 2. chiunque consigli al re di riscuotere i dazi senza il consenso del Parlamento deve essere considerato nemico del regno; 3. chiunque paghi volontariamente le tasse non ratificate dal Parlamento è un traditore della libertà dell'Inghilterra.

Per tutta risposta Carlo I sciolse la Camera dei Comuni e decise di governare senza Parlamento. Morto il duca di Buckingham, nominò suoi consiglieri principali il conte di Strafford (Thomas Wentworth) e l'arcivescovo arminiano1 William Laud, che nel corso dei successivi undici anni furono gli ispiratori della reazione assolutistico-feudale. Per avere le mani libere all'interno del paese, si affrettò a concludere la pace con la Spagna e la Francia, dopodiché scatenò il terrore, imponendo la legge marziale e sostenendo che in tempi eccezionali la Petizione non poteva essere rispettata.

Nove capi dell'opposizione parlamentare furono gettati in carcere. Una severa censura sulla stampa e sulla libertà di parola costrinse al silenzio l'opposizione puritana. Iniziarono a lavorare a pieno ritmo i tribunali speciali per gli affari politici ed ecclesiastici: la mancata frequenza alle chiese parrocchiali o la lettura di libri proibiti (puritani), un giudizio malevolo nei confronti del vescovo o la minima allusione alla frivolezza della regina, il rifiuto di pagar tasse non ratificate dal Parlamento o le proteste contro i prestiti forzosi erano motivi sufficienti per condanne d'inaudita crudeltà. Nel 1637 l'avvocato William Prynne, il dottor John Bastwick e l'ecclesiastico Henri Burton, rei di aver scritto e pubblicato dei pamphlet puritani contro i vescovi arminiani, furono messi alla gogna, fustigati pubblicamente, marchiati col ferro rovente e, dopo aver avuto tagliate le orecchie, furono condannati all'ergastolo.

L'opposizione puritana fu costretta temporaneamente all'illegalità, e migliaia di puritani, temendo le persecuzioni, presero la via dell'America: tra il 1630 e il 1640 emigrarono 65mila persone, di cui 20mila in America e nelle colonie della Nuova Inghilterra. Nel 1640 l'Inghilterra si era insediata in 14 territori coloniali e alla fine del secolo quasi mezzo milione di inglesi vi aveva trovato una sistemazione.

Il crudele regime di terrore contro i puritani era accompagnato da un sempre maggiore avvicinamento della Chiesa anglicana al cattolicesimo, secondo la modalità dell'arminianesimo: nella cappella della regina2, si officiava apertamente la messa cattolica, suscitando lo sdegno degli ambienti della borghesia e della nuova nobiltà, la quale doveva in gran parte il possesso delle sue ricchezze fondiarie alla secolarizzazione delle terre dei monasteri cattolici.

All'inizio degli anni '30 rimaneva irrisolto per la Corona il problema di trovare le fonti permanenti per risanare l'erario, affinché potesse sbarazzarsi definitivamente del Parlamento. Ma il governo non riuscì a fare altro che ripristinare i dazi doganali e il commercio di licenze dei monopoli industriali. Nel 1630 venne rispolverata dagli archivi una legge che obbligava tutte le persone aventi non meno di 40 sterline di rendita fondiaria a presentarsi a corte per ricevere il titolo di cavaliere. Chi rifiutava questa costosa onorificenza veniva multato.

Nel 1634 il governo decise di verificare i confini dei boschi del demanio pubblico, sebbene molti di essi già da tempo fossero passati nelle mani dei privati. I trasgressori (e tra essi vi erano molti rappresentanti della nobiltà) erano tenuti a pagare forti multe.

Grandissima indignazione negli strati medi e bassi della popolazione suscitò la riscossione a partire dal 1634 del "soldo navale" (Ship Money), un vecchio tributo delle contee costiere, introdotto nel 1594 per potenziare la flotta navale contro i pirati, che facevano incursioni sulle coste del regno. Nel 1635-1637 questo tributo divenne annuale e fu allargato anche alle altre contee del paese, pur in assenza di alcun pericolo effettivo. Il rifiuto di pagarlo assunse carattere di massa.

Nel 1637 l'arcivescovo Laud tentò d'introdurre il servizio divino anglicano nella Scozia, che aveva conservato, nonostante l'unione dinastica con l'Inghilterra (dal 1603) piena autonomia sia negli affari civili che in quelli ecclesiastici. Il provvedimento provocò in Scozia una sollevazione generale, anche perché il re non aveva minimamente cercato l'approvazione del Parlamento scozzese o dell'Assembla ecclesiastica presbiteriana.

Il re fu costretto a organizzare in tutta fretta una spedizione punitiva nel 1639, ma l'esercito di 20mila uomini, arruolato a prezzo di grandi sacrifici, si sbandò ancor prima di entrare in combattimento e Carlo I, pur avendo cercato di negoziare con gruppi mercenari cattolici, irlandesi e spagnoli, fu costretto a concludere un armistizio e a convocare nell'aprile 1640 il Parlamento.

Cercando di far leva sui sentimenti nazionali degli inglesi, il re richiese immediati sussidi, sbandierando il "pericolo scozzese", ma la Camera dei Comuni, schierata all'opposizione, solidarizzava con gli scozzesi. Il 5 maggio il Parlamento fu sciolto. Vista la debolezza della Corona, gli scozzesi passarono all'attacco e occuparono alcune contee settentrionali dell'Inghilterra.

Intanto, a partire dal 1637 l'industria e il commercio inglese avevano subìto una catastrofica parabola discendente, in quanto la politica dei monopoli governativi e delle tasse, la fuga di capitali dal paese e l'emigrazione in America di molti mercanti e degli industriali puritani avevano provocato una diminuzione della produzione e una forte disoccupazione nel paese. I prezzi dei generi alimentari tra il 1500 e gli anni '40 del Seicento erano aumentati di sette volte.

Nel biennio 1639-40 a Londra si svolsero violente manifestazioni di artigiani e operai oppressi dalla fame e dalla disoccupazione. Grandi manifestazioni popolari accolsero la liberazione di Prynne, Bastwick e Burton. Dalle diverse contee giungevano nella capitale notizie della crescente ostilità dei contadini verso tutti i grandi latifondisti. Il pagamento delle tasse reali era stato quasi completamente interrotto. Numerose petizioni, provenienti da tutte le parti del paese, esigevano dal governo la conclusione di un trattato di pace con la Scozia e l'immediata convocazione del Parlamento. Nel paese venne diffusa una grande quantità di fogli e di libelli contro la Corona. I predicatori puritani, richiamandosi a vari testi biblici, istigavano all'insubordinazione.

La Camera Alta chiese la convocazione del Parlamento e il sovrano accettò. Tale Parlamento, che si trovò per un certo tempo a capo del movimento nazionale antifeudale, si riunì a Westminster il 3 novembre 1640 e continuò a legiferare nel corso di 13 anni fino alla primavera del 1653. A motivo di questo periodo venne detto "Parlamento Lungo".

1) L'arminianesimo è una corrente calvinista olandese non riconosciuta dal calvinismo ufficiale, in quanto presenta aspetti teologici che negano la radicalità degli effetti destabilizzanti del peccato originale sull'essere umano. Cioè in sostanza esso rifiuta l'idea di salvezza per opera della sola grazia (l'assoluta predestinazione teorizzata da Calvino) e ammette la possibilità, per i cristiani, di decadere dalla grazia, in quanto molto dipende dall'uso della libertà di scelta.

2) Maria Enrichetta, moglie di Carlo I, principessa di origine francese, rimase cattolica anche dopo il suo arrivo in Inghilterra.

|

- Stampa pagina Scarica PDF |

Translate:

Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube