Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia

MIKOS TARSIS

OMBRA DELLE COSE FUTURE

Esegesi laica delle lettere paoline

Introduzione - 1) Cronologia paolina - 2) Lettera ai Romani - 2.1) Addendum. Exousiai e teologia politica - 3) Tessalonicesi I - 4) Tessalonicesi II - 5) Lettera ai Galati - 6) Lettera agli Efesini - 7) Lettera ai Filippesi - 8) Lettera a Filemone - 9) Timoteo I - 10) Timoteo II - 11) Lettera a Tito - 12) Corinzi I - 13) Corinzi II - 14) Lettera ai Colossesi - Conclusione - 15) Appendici. 15.1) Pietro I - 15.2) Pietro II - 16) Quali differenze tra ebraismo e cristianesimo? - 17) La religione ebraica e Roma - 18) La condanna pontificia dell'apostolo Paolo - 19) L'idea di resurrezione dei corpi

Per Paolo di Tarso, il fondatore, insieme all'apostolo Simon Pietro, del cristianesimo primitivo, il giudaismo era «ombra delle cose future», e queste cose altro non erano che la «sua» teologia mistica, ch'era, a sua volta, una radicalizzazione della teologia politica che il galileo Pietro aveva elaborato al cospetto della tomba vuota, parlando di «morte necessaria» (voluta da dio) e di «resurrezione» (corpo ridestato).

Oggi è diventato lo stesso «cristianesimo» un'«ombra delle cose future», e queste altro non sono che l'umanesimo laico e il socialismo democratico. Le quali hanno preso a formarsi, tra mille errori e contraddizioni, anche di una gravità eccezionale, seguendo un percorso spesso imprevedibile, ma sempre in linea con l'esigenza di recuperare qualcosa che si è perduto e di cui non si può fare a meno.

I

Il lato conservatore della teologia paolina sta proprio nella distinzione che viene posta tra Cristo e Dio, tra dio-padre e dio-figlio. Se Paolo avesse semplicemente detto che in Cristo vi è l'interezza dell'umano, l'originaria dimensione umana di cui noi abbiamo perduto memoria, non avrebbe fatto né un discorso politicamente rinunciatario, né alcun discorso di tipo teologico.

Se Cristo infatti rappresenta l'umano, qualunque concezione della divinità gli è già propria, cioè è già inclusa nell'umano.

Paolo non s'è reso conto che se Cristo fosse stato un «suo discepolo», difficilmente avrebbe portato la predicazione ricevuta alla più tragica conseguenza, quella appunto della crocifissione. Infatti se la realizzazione dell'identità umana non è possibile su questa Terra, a causa del peccato originale e delle sue conseguenze, dilatatesi e approfonditesi nel tempo a livello planetario, sarebbe stato sufficiente limitarsi a dirlo, senza bisogno di insistervi sino al punto da desiderare il martirio, o comunque questa soluzione estrema sarebbe rimasta una scelta meramente privata, un'eccezione alla regola, quella regola che era, e che ancora oggi è, della «rassegnazione metafisica».

Contro Paolo ce l'avevano i pagani politeisti e gli ebrei nazionalisti: gli uni lo accusavano, col suo monoteismo, di predicare una sorta di ateismo, in quanto il suo dio-padre restava rigorosamente invisibile, e nell'idea di resurrezione del Cristo (unica vera immagine di dio) bisognava credere come se fosse non una cosa simbolica, ma una realtà oggettiva. Gli ebrei invece lo accusavano di voler togliere a Israele la speranza di diventare una nazione libera dallo straniero.

Tuttavia, una volta distrutta Gerusalemme (nel 70 e poi di nuovo nel 135), veniva meno anche la necessità di trovare un accordo politico col giudaismo. Non restava che l'esigenza di trovare un accordo religioso col paganesimo, che sicuramente sarebbe stato molto più facile dell'altro, come poi la storia si preoccuperò di dimostrare, benché anche in questo caso i tempi dell'intesa furono piuttosto lunghi, essendo il politeismo una tradizione culturale molto radicata nelle società e civiltà basate sullo schiavismo e sul servaggio.

Il cristianesimo paolino riuscirà a convincere i pagani ad abbandonare tutti i loro dèi e ad accettare, in forma più ateistica (ch'era poi quella maturata negli ambienti ebraici), l'idea di un unico dio invisibile e irrappresentabile, nonché l'inedita idea di un figlio unigenito di dio morto e risorto, a lui consustanziale e nello stesso tempo incarnatosi come uomo (idea inedita in quanto la resurrezione andava intesa in senso letterale e non metaforico, come invece per altri culti pagani).

Se Paolo si fosse limitato a dire che non esiste alcun dio e che il Cristo aveva accettato di morire in croce non tanto per redimere gli uomini dal peccato originale, quanto per insegnare la necessità della democrazia, utile soprattutto quando si vuole compiere qualcosa contro l'oppressione, avrebbe fatto un discorso ateistico più coerente e avrebbe lasciato aperta la strada a soluzioni politiche rivoluzionarie.

La divinità è tutta racchiusa nell'umanità e, poiché la condizione naturale dell'umanità è quella terrena, almeno in quello che definiamo l'orizzonte storico, è proprio in questa dimensione che bisogna cercare di viverla, anche a costo d'essere «crocifissi». La «croce» è l'onere di cui eventualmente ci si deve far carico se, nel voler vivere la propria umanità in maniera integrale, hic et nunc, s'incontrano opposizioni risolute.

Se Paolo avesse detto questo, il problema sarebbe diventato un altro, e cioè quello di come affrontare l'illusione di credere che per dimostrare la propria umanità sia sufficiente farsi crocifiggere. Una cosa infatti è resistere all'oppressione, un'altra è provocare l'oppressore, facendo sì che ci si possa vantare della propria condizione d'oppresso, accampando pretese di verità e di giustizia, che di umano e di democratico non hanno proprio nulla.

Vittimismo infatti vuol dire fare dell'oppressione e soprattutto del martirio una sicura testimonianza di verità, a prescindere da qualunque altro comportamento.

L'unico modo razionale di tentare di uscire da questo rischio, da questo abuso della credulità, è quello di vivere la propria resistenza non in forma individuale, ma collettiva, misurando sempre l'entità delle forze in campo e chiedendosi continuamente se le esigenze dell'umano vengono rispettate in maniera adeguata. Se un perseguitato, solo perché tale, si sente migliore del proprio persecutore, è naturale che, nel caso in cui riesca ad andare al potere, assuma atteggiamenti anche più odiosi del proprio persecutore. Basta vedere cosa fece il cristianesimo dopo che, con Teodosio, divenne «religione di stato».

II

Se Paolo oggi fosse vivo sarebbe inevitabile porgli la seguente domanda: «Anche ammesso e non concesso che una liberazione effettiva su questa Terra non sia possibile, deve per forza esserci un dio-padre e un dio-figlio?».

Il cristianesimo ha voluto prendere alla lettera la questione della generazione ab aeterno, senza rendersi conto che se proprio si voleva trasferire nei cieli l'idea terrena di «famiglia», sarebbe poi stato impossibile sottrarsi all'osservazione critica di chi avesse ipotizzato che non la famiglia terrena è un riflesso di quella celeste, bensì il contrario (cfr p.es. l'opera di Feuerbach).

Peraltro una teologia davvero «democratica» avrebbe dovuto prevedere un ruolo femminile equivalente a quello di «dio-padre», sottraendo il misticismo all'egemonia del maschilismo. Se non esiste una «dea-madre», come può essere generato un «dio-figlio»? e poi perché generare un «dio-figlio unigenito» e non anche una «dea-figlia»? e perché non tanti «dèi-figli»?

Tutta la teologia cristiana, inclusa quella che s'è sforzata di vedere nello spirito santo una delle due «mani» di dio (intendendo l'altra il figlio), ovvero il lato «femminile» della trinità, resta profondamente maschilista (e politicamente monarchica). Una qualunque «teo-logia», cioè un qualunque «discorso-su-dio», non ha alcun senso razionale: l'uomo non può avvilupparsi in considerazioni che, in ultima istanza, restano del tutto indimostrabili o comunque non pertinenti alla propria esigenza di laica umanità.

Accettare, come presupposto gnoseologico, la presenza di una divinità, significa negare all'uomo la libertà di coscienza. O la divinizzazione è parte costitutiva dell'essere umano, oppure dio non esiste. Una qualunque ammissione della sua esistenza fa perdere all'uomo la sua autonomia, proprio in quanto diventa impossibile non arrivare a utilizzare le contraddizioni umane per sostenere che solo dio ne è privo e quindi può risolverle. L'esistenza di un dio assolutamente perfetto è una tentazione troppo grande per chi vuole rassegnarsi al male su questa Terra. Il che ovviamente non vuol dire che il credente sia un grande peccatore: «credere in dio» in fondo vuol dire - per tutte le religioni, non solo per quella cristiana - sforzarsi di tenere un comportamento degno, in previsione di un premio ultraterreno, a prescindere dall'intenzione che si ha di lottare in maniera più o meno convinta contro le ingiustizie sociali.

Resta tuttavia un fatto, abbastanza assodato, salvo eccezioni naturalmente. Di fronte ai peccati altrui, il credente, in genere, pecca di omissione, in quanto chiede, a chi li subisce, di pazientare sino alla fine dei giorni, sino al «giudizio universale». Anche quando s'impegna politicamente come cittadino, il credente parte sempre dal presupposto che gli antagonismi sociali non sono risolvibili sino in fondo, o comunque sono componibili solo parzialmente. La mediazione, che il credente cerca in politica, è solo uno strumento per attenuare, non per risolvere, gli opposti estremi. Anzi, nel peggiore dei casi, quello in cui si vuol fare del fondamentalismo dogmatico una regola di vita, è la stessa religione che si pone come uno degli estremi. E questo è tanto più vero quanto più essa si caratterizza in senso «monoteistico».

(torna su)1) Cronologia paolina

(molto approssimativa)

Nascita di Paolo 5-10

Scuola di Gamaliele a Gerusalemme 20-25

Vocazione cristiana 34-35

In Arabia e a Damasco 36-38

Prima visita a Gerusalemme 38-39

Apostolato in Siria e Cilicia 39-44

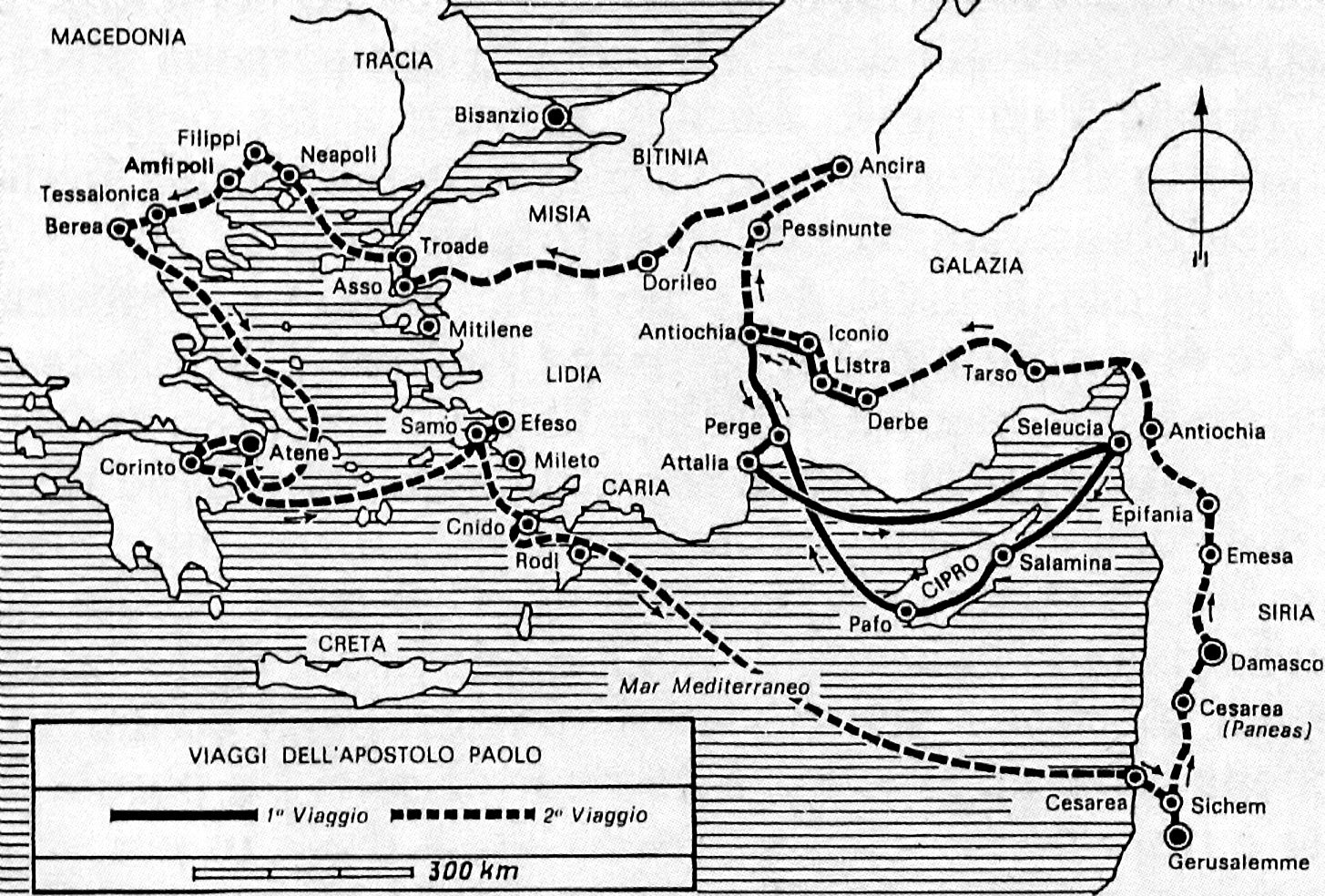

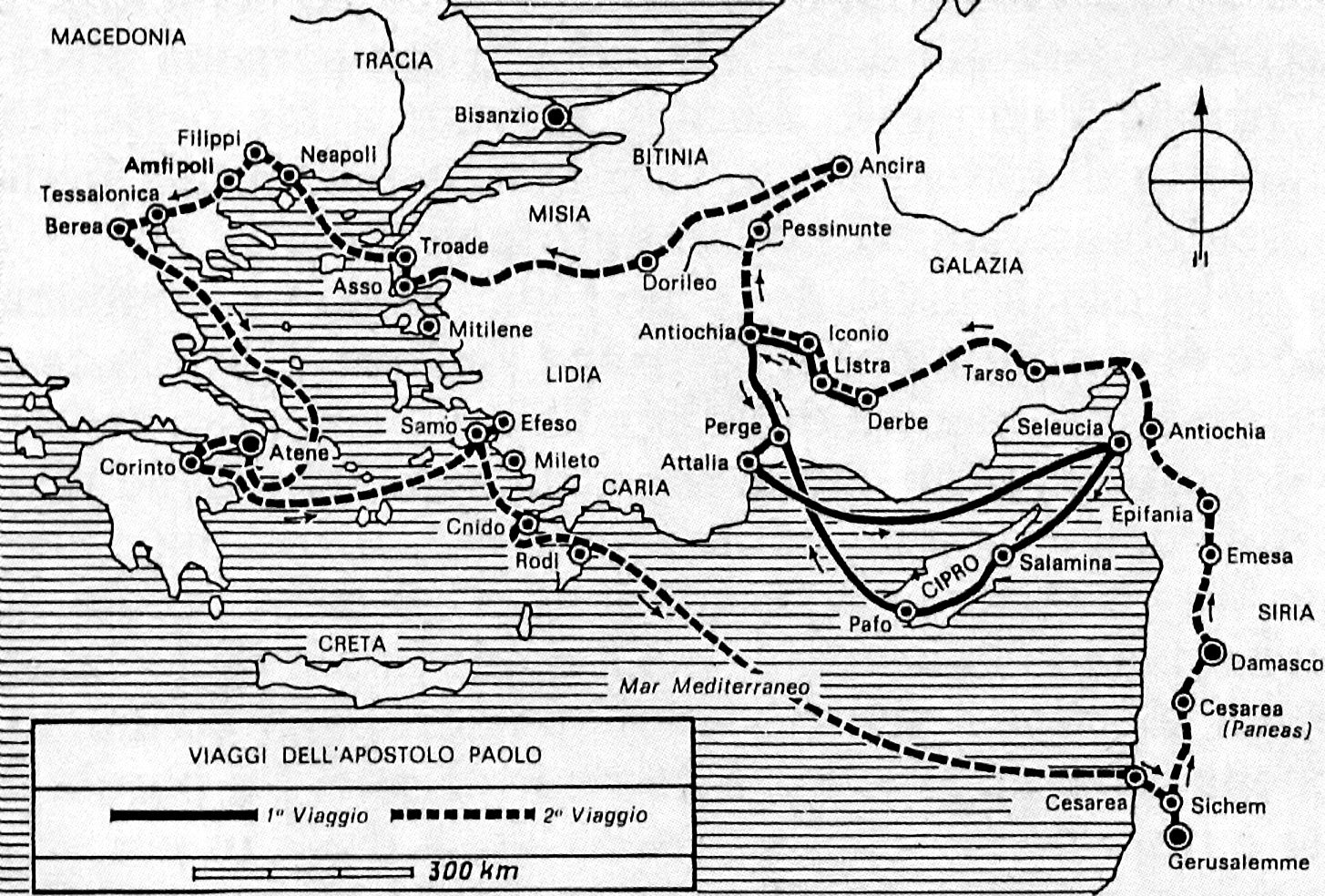

Primo viaggio missionario 45-49

Assemblea di Gerusalemme e incidente di Antiochia 49

Secondo viaggio missionario 49-52

- In Macedonia 50

- Corinto (1-2 Tessalonicesi) 50-52

Terzo viaggio missionario 53-58

- Efeso (1 Corinti, Galati, Filippesi) 53-54

- Macedonia (2 Corinti) 57

- Corinto (Romani) 57-58

- Filippi 58

Arresto a Gerusalemme 58

Prigionia a Cesarea 58-60

Viaggio a Roma 60-61

Prima prigionia romana (Colossesi, Filemone, Efesini) 61-63

Viaggio in Spagna (?), Asia Minore, Creta, Macedonia 63-66 (?)

Seconda prigionia romana 66 (?)

Martirio 67 (?)

Si noti che non pochi anni della vita di Paolo coincidono con la predicazione politica del Cristo, eppure la tradizione ha sempre escluso ch'egli abbia mai conosciuto personalmente Gesù. È credibile questa cosa? Siamo proprio sicuri ch'egli, quando Gesù era in vita, non sia stato uno dei suoi oppositori? Siamo sicuri che Paolo non abbia cercato di rimediare alla colpa di non aver creduto in Gesù quand'era vivo, decidendo di credergli quand'era morto? Siamo sicuri che Paolo non rappresenti quella corrente farisaica con cui Gesù cercò d'intavolare delle trattative politiche per l'insurrezione nazionale, e che proprio questa corrente fu quella che all'ultimo momento deciso di tradirlo? Siamo proprio sicuri che Paolo non sia stato protagonista di un doppio tradimento: il primo nei confronti del Cristo vivo e il secondo nei confronti del Cristo morto?

Per quale motivo Paolo perseguitava i cristiani? Molto probabilmente perché, predicando un messia morto e risorto, distoglievano gli ebrei dal lottare contro Roma. Ma allora Paolo voleva la stessa cosa del Cristo! Quindi perché si rifiutò di seguirlo quand'era vivo e accettò di farlo solo dopo ch'era morto? Il motivo è molto semplice: Paolo anteponeva l'ideologia giudaica alla politica del Nazareno, la cui ideologia aveva assai poco di teologico. Quando poi capì d'aver sbagliato, accettò l'idea regressiva di Pietro sulla resurrezione del Cristo per tradire quest'ultimo una seconda volta.

(torna su)2) Lettera ai Romani

I

Nella Lettera ai Romani, che è il documento fondamentale di tutta la dogmatica cristiana, Paolo esprime molto bene la sua concezione pessimista circa la possibilità che l'uomo ha di realizzare una società veramente democratica. L'uomo - a suo giudizio - è incapace di compiere il bene, cioè non ha alcuna possibilità di recuperare sulla terra l'innocenza perduta. Questo obiettivo potrà realizzarsi solo in una dimensione ultraterrena.

Si può anzi dire, in un certo senso, che per Paolo l'innocenza adamitica, non essendo l'uomo perfetto come dio, non poteva che andare perduta: era solo questione di tempo. Ciò che più importa, infatti - secondo lui -, non è tanto riconoscere questa innata inclinazione al male presente nell'uomo, quanto piuttosto essere disponibili al pentimento quando si cade nella colpa.

Se gli uomini fossero senza colpa, sarebbero immortali. La morte invece è il segno più tangibile che il peccato è connaturato all'essenza dell'uomo (5,12). «Il salario del peccato - dice Paolo - è la morte» (6,23).

In tal senso, la differenza tra l'ebreo e il gentile sta semplicemente in questo, che l'ebreo, in virtù della legge mosaica, aveva molta più «coscienza della caduta» (5,20) di quanta ne potesse avere il gentile, troppo caratterizzato da rapporti di tipo individualistico e quindi poco disposto a considerare le leggi in chiave etica o pedagogica.

Come si può notare, il modo di ragionare di Paolo è sempre di tipo metafisico e mai di tipo storico: per lui tutti gli uomini sono uguali, a prescindere dalle loro condizioni sociali di vita, proprio perché è la morte che li accomuna a un unico destino. Tutta la creazione «è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa» (8,20).

Paolo non vede la morte come un processo naturale, che non può di per sé pregiudicare la realizzazione di una società democratica, ma la vede come un processo coerente con la struttura di peccato che alberga nella coscienza umana. Non solo da questo limite l'uomo non può liberarsi, con le proprie forze, ma è proprio questo limite che - secondo Paolo - impedisce qualunque altra liberazione. L'uomo non sa neppure «cosa sia conveniente domandare» (8,26).

La prima parte della Lettera ha, in questo senso, un chiaro contenuto ideologico-politico. Infatti - dice Paolo -, se l'uomo avesse la possibilità di realizzare una società libera e giusta, non avrebbe crocifisso il Cristo, il quale è morto in maniera cruenta perché sapeva, a priori, che l'uomo non l'avrebbe spontaneamente accettato. Cristo è morto appunto per i peccati dell'uomo, ed è risorto per poterlo giustificare agli occhi di Dio.

Paolo aveva capito una cosa di fondamentale importanza: gli ebrei non avevano più il diritto di considerarsi migliori degli altri popoli solo perché possedevano la legge più democratica del mondo, quella appunto mosaica. Se fossero stati veramente migliori, non avrebbero ucciso il Cristo. Poiché invece l'hanno fatto, decade inevitabilmente il primato della elezione divina del popolo ebraico e, con esso, quello della legge mosaica. D'ora in avanti, la legge viene sostituita dalla coscienza (di fede) e l'elezione divina dall'uguaglianza di tutti i popoli di fronte a Dio.

Perché dunque il Cristo s'è lasciato uccidere? Per dimostrare agli uomini - dice Paolo - la loro incapacità di bene, ovvero per togliere agli ebrei (il «popolo eletto») l'orgoglio di credere che per realizzare il bene sia sufficiente conoscere o applicare la legge. «Mosè infatti - dice Paolo - descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la pratica vivrà per essa. Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo?» (10,5 s.).

Se i più fedeli osservanti delle norme legali (scribi e farisei) non sono stati capaci di riconoscere l'importanza del Cristo, ciò significa che l'applicazione della legge mosaica non può più essere un criterio per stabilire se esiste la possibilità o meno di realizzare il bene comune.

La legge è servita per la conoscenza del peccato - dice Paolo -, ma non ha aiutato, in positivo, a vivere il bene. La realizzazione del bene può essere solo frutto della coscienza, che è patrimonio di tutti, ed essa realizza il bene soltanto quando, credendo nella resurrezione dai morti, ritiene che l'unico «vero bene», sulla terra, l'abbia realizzato Cristo, che ha vinto la morte.

Paolo, in sostanza, ha tolto agli ebrei non solo la falsa pretesa di chi crede di giustificarsi obbedendo semplicemente alla legge, ma ha tolto anche la giusta esigenza di realizzare una società libera e giusta, al di là di quello che la legge prevede. In altre parole, egli non solo ha tolto agli ebrei, giustamente, la possibilità di realizzare per via giuridica la democrazia, ma anche la possibilità di farlo per via politica.

Paolo ha ritenuto, a torto, che gli ebrei avessero ucciso il Cristo non perché volevano una liberazione della Palestina secondo modalità politiche diverse, che il Cristo non poteva accettare, ma perché l'essere umano è fondamentalmente incline al male. Se il Cristo è stato ucciso dagli ebrei, che avevano le leggi più democratiche di quel tempo, sarebbe stato ucciso da qualunque altro popolo.

II

La seconda parte della Lettera (5,12 ss.) è più di carattere teologico-dogmatico. Paolo infatti cerca di dare una giustificazione religiosa, influenzata dall'orfismo, di questo suo pessimismo di fondo, chiamando in causa il mito del peccato originale, cui egli dà un'interpretazione alquanto particolare.

A suo giudizio l'uomo, simbolizzato da Adamo ed Eva, è incline al male sin dai tempi della creazione. Se così non fosse, Adamo ed Eva non avrebbero peccato. Avendolo fatto, essi hanno reso sempre più inevitabile tale tendenza al male, poiché le circostanze che influenzano gli esseri umani, diventano, col passare del tempo, sempre più opprimenti.

Il peccato di Adamo ha provocato l'ira di dio, che ovviamente - secondo Paolo - non poteva essere placata da un altro uomo. Poteva esserlo solo da un altro dio, assolutamente innocente e perfetto: il figlio di dio.

Per poter placare quest'ira, occorreva un sacrificio cruento: di qui l'inevitabile crocifissione del Cristo, il quale, in tal modo, ha potuto riconciliare l'uomo peccatore a dio.

Naturalmente dio rinuncia all'ira solo nei confronti del «peccatore pentito», che crede in Cristo, ma l'ira permane nei confronti di tutti gli altri, ebrei o gentili che siano, al punto che neppure il sacrificio di Cristo potrà impedire che a causa del «male» di questi «irriducibili» avvenga l'apocalisse dell'umanità (alla fine dei tempi), che inaugurerà il giudizio universale e aprirà le porte dei cieli ai credenti che avranno perseverato nella fede e che erano stati da dio «predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo» (8,29).

Perché è importante che vi sia questo «giudizio»? Perché secondo Paolo esso è l'unico criterio che permetterà di stabilire definitivamente la vera fede da quella falsa. Non essendo gli uomini in grado di giudicare se stessi, stabilendo in che modo il bene va concretamente realizzato, essi - secondo Paolo - hanno bisogno che un essere onnipotente e onnisciente lo faccia al posto loro, dall'esterno. D'altra parte - dice Paolo - dio è anche l'unico in grado di conoscere «i segreti degli uomini» (2,16).

Si badi, non è che Paolo voglia predicare la teoria secondo cui il bene nasce dal male (come gli rimproverano i suoi oppositori). Egli, è vero, ritiene che l'essere umano sia incapace di bene, ma questo ovviamente non lo porta a sostenere che l'uomo sia autorizzato a compiere il male. Il male va sopportato come un limite strutturale all'esser-ci, per dirla con Heidegger. L'uomo «nasce male», cioè contraddittorio, incoerente, e rischia continuamente - secondo Paolo - di «finire peggio», se non accetta di credere nella redenzione del Cristo, il cui definitivo compimento avverrà solo nel momento della parusia. Essendo incapace di bene, l'uomo può soltanto sperare, comportandosi senza fare «troppo male», d'essere perdonato da dio.

Nel pensiero di Paolo, Adamo non è che «figura di Cristo» (5,14): il suo peccato era previsto dalla scienza divina, così come l'espiazione del Cristo, per la giustificazione degli uomini. «Dio aveva prestabilito Cristo a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza» (3,25). Cioè a dire, dio - secondo Paolo - non ha voluto distruggere l'umanità intera, proprio perché attendeva che il Cristo, col proprio sacrificio, la riscattasse dall'ira che incombeva su di essa a causa dei peccati commessi.

Dio - dice Paolo - «ha sopportato con grande pazienza vasi di collera (leggi: i predestinati al male), già pronti per la perdizione, per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di misericordia, da lui predisposti alla gloria, chiamati non solo tra i giudei ma anche tra i pagani» (9,22 ss.).

Cristo è morto per tutti, ma soprattutto per coloro ai quali era stato promesso, affinché non disperassero nel vedere tanto male nel mondo. Nessun altro avrebbe potuto sacrificarsi al suo posto, poiché ogni uomo, di fronte a dio, ha sempre torto.

In questo senso, è bene precisare che per Paolo, se esiste una «predestinazione» da parte di dio, nei confronti degli uomini, tale predestinazione (nel bene o nel male) può anche essere «revocata», poiché dio può fare dell'uomo ciò che vuole. «Se tu [pagano] sei stato reciso dall'oleastro che eri secondo la tua natura e contro natura sei stato innestato su un olivo buono [il cristianesimo], quanto più essi [gli ebrei], che sono della medesima natura [del cristianesimo], potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo» (11,24).

Naturalmente il tempo e le modalità della revoca restano sconosciuti agli uomini, che devono limitarsi a un atteggiamento di «timore e tremore» al cospetto di dio, il quale - dice Paolo - «ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia» (11,32).

E, in ogni caso, anche se si fosse trovato qualcuno «disposto a morire per un giusto» (5,7), e quindi disposto a dimostrare quanto gli uomini non avessero bisogno di alcuna predestinazione, secondo Paolo non si sarebbe mai potuto trovare nessuno disposto a morire «per gli empi» (5,6), come appunto ha fatto il Cristo col suo amore infinito e incondizionato per gli uomini. Questo per dire che la redenzione-liberazione ci viene offerta in maniera assolutamente gratuita, «per grazia» (4,16) - dice Paolo -, a prescindere da qualunque nostro merito, cioè come una manna piovuta dal cielo, con la differenza però - rispetto alla «manna del deserto» - ch'essa deve indurci a rinunciare per sempre al sogno di costruire, con mezzi umani, la «terra promessa».

I cristiani non devono cercare la giustizia sulla terra, ma devono lasciar fare «all'ira divina» (12,19); devono «benedire» chi li «perseguita» (12,14); devono sì vincere «con il bene il male» (12,21), ma il loro «bene» non deve andare al di là della mera sopportazione.

«Ciascuno, infatti, deve stare sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio... I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male... Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dovete pagare i tributi...» (13,1 ss.). Il cristiano deve difendere la sua fede in Cristo, anche attraverso la predicazione e il martirio, ma per tutto il resto deve lasciar fare a chi detiene il potere.

In pratica, la resurrezione di Cristo è servita - secondo Paolo - a capire che dio non vuole distruggere l'umanità intera, a causa dei peccati ch'essa continuamente commette, ma vuole soltanto «giudicarla»: cosa che appunto farà alla fine dei tempi. Nell'attesa del «giorno del giudizio», l'uomo - dice Paolo - non deve ovviamente «restare nel peccato affinché abbondi la grazia» (6,1) - questa sarebbe un'interpretazione di comodo, opportunistica della sua Lettera.

In effetti, leggendo questa Lettera, viene abbastanza spontaneo chiedersi perché l'uomo debba fare di tutto per vincere il male, quando, di fatto, l'unico in grado di vincerlo è dio (o Gesù Cristo). Se la liberazione dal male può essere solo il frutto di una «grazia ricevuta», non si capisce perché l'uomo debba tormentarsi più del dovuto circa la sua incapacità di bene. Se l'uomo è nato «male», la responsabilità è di chi l'ha creato.

Paolo, tuttavia, non è disposto a concedere nulla a una morale lassista e relativista. Qui è l'influenza della filosofia stoica che gli impedisce di trarre dai suoi ragionamenti le conseguenze più estreme. Ecco perché egli è costretto ad affermare che i credenti devono considerarsi «viventi per Dio, in Cristo Gesù» (6,11). Il cristiano cioè deve cercare, per quanto può, di vincere il peccato e le sue inclinazioni al male: nel far questo, però, egli non si affiderà tanto alla volontà umana, quanto alla fede nella grazia divina.

Con ciò Paolo apre le porte all'autoritarismo ecclesiastico, solo in virtù del quale, di fatto, si può decidere quando esiste la grazia divina e quando no e in che modo essa può essere elargita. Poiché delle due l'una: o il cristiano decide per conto proprio il modo in cui affidarsi alla grazia divina, oppure l'istituzione lo decide per lui. In entrambi i casi si deve porre una delega di responsabilità. Sta in questo, sostanzialmente, la differenza tra protestantesimo e cattolicesimo romano.

III

L'ipocrisia di Paolo dove sta? Nel fatto che da un lato egli considera la morte fisica come un ostacolo insormontabile alla realizzazione della giustizia sulla terra; dall'altro invece egli sollecita a ricercare la giustizia della fede, nonostante la presenza della morte. Tra le due posizioni vi è un elemento che qui non appare, ma che è assolutamente indispensabile perché entrambe possano coesistere senza contraddirsi: questo elemento è appunto la Chiesa.

Se Paolo si rivolgesse al singolo cristiano, la sua Lettera porterebbe ad assumere un atteggiamento di tipo protestantico. Siccome invece la Lettera si rivolge alla comunità cristiana di Roma, con essa egli chiede implicitamente che l'istituzione ecclesiastica venga rafforzata al massimo, al fine d'impedire che l'uomo s'illuda di poter costruire il bene comune in virtù delle proprie leggi.

Paolo, come si può notare, ha una concezione alquanto bizzarra della legge. Egli infatti la considera come un oggetto a se stante, completamente avulso dalla società ch'essa rappresenta. Paolo ragiona da metafisico e, come tale, vede nella legge non una semplice espressione della libertà umana, ma una vera e propria incarnazione del male, o meglio un oggetto di tentazione che il male (il peccato) può utilizzare in qualunque momento contro la volontà di bene che l'uomo può avere.

È incredibilmente limitato Paolo quando sostiene di non aver «conosciuto il peccato se non per la legge» (7,7). «Prendendo occasione da questo comandamento (Non desiderare), il peccato - egli afferma - scatenò in me ogni sorta di desideri» (7,8). È lo stesso ragionamento che certi pedagogisti fanno rivolgendosi ai bambini o agli adolescenti, quando dicono che per essi niente è più desiderabile di ciò che viene vietato.

È singolare che una persona intellettualmente dotata come lui non sia riuscita ad accorgersi che la legge, di per sé, non può indurre al male più di quanto non possa indurre al bene. La legge è sempre e solo un riflesso della realtà sociale, e se un uomo si lascia dominare dalle tentazioni, non può certo la legge essere considerata più responsabile della realtà sociale ch'essa riflette.

Le leggi degli ebrei erano più democratiche di quelle pagane, poiché - dice Paolo - «ricercavano la giustizia» (9,31). Le tribù infatti erano meno caratterizzate dai rapporti di tipo schiavistico, anche se al tempo di Paolo questa caratteristica era sempre meno vera. In ogni caso solo uno sciocco avrebbe potuto attribuire alla legge mosaica il progressivo consolidarsi dei rapporti di tipo schiavistico, ovvero il fallimento della ricomposizione delle antiche usanze comunitarie.

Paolo qui, in maniera rovesciata, compie lo stesso errore degli scribi e dei farisei, allorché erano convinti che, per conservare l'originale spirito comunitario d'Israele, fosse sufficiente rispettare fedelmente la legge e tutte le tradizioni, orali e scritte, che ad essa si erano sovrapposte nel corso dei secoli.

La realtà è che gli uomini non hanno bisogno delle leggi per capire cosa è «bene» e cosa è «male». Quando ciò avviene, è perché sul piano sociale si è già persa questa capacità di discernimento. A quel punto si può anche istituire una legge che ristabilisca l'ordine, ma sarebbe ridicolo farlo con lo scopo di assegnarle un potere magico risolutivo. Questo era stato il limite della cultura religiosa mosaica, ma nel tempo in cui essa nacque e si sviluppò quel limite era stato in realtà un «progresso», in quanto l'esigenza di una «legge» veniva a regolamentare dei rapporti la cui conflittualità appariva socialmente irrisolvibile.

Viceversa, Paolo si ostina a contestare il valore della legge mosaica, perché non vuole scendere sul terreno concreto delle contraddizioni di tipo sociale. Le poche volte che, indirettamente, cerca di farlo, il risultato è sempre lo stesso: il male non sta nei rapporti sociali, ma nella coscienza dell'uomo, per cui non esiste legge che non possa essere strumentalizzata dal peccato.

Qui Paolo cade in contraddizioni difficilmente comprensibili: da un lato infatti afferma che la coscienza umana è dominata dal peccato; dall'altro sostiene che la Legge mosaica permetteva all'uomo di avere maggiore «coscienza» di questo peccato.

Così dicendo, Paolo fa dell'uomo un mostro inspiegabile. Non a caso, egli, ad un certo punto, arriva a dire, con un'analisi psicologica di grande forza emotiva, che l'uomo non fa ciò che vuole ma ciò che detesta (7,15), ammettendo, con ciò, che nell'uomo risiedono due forze contrapposte, di cui quella «malvagia» risulta, alla fine, dominante, salvo, beninteso, l'intervento salvifico di uno dio misericordioso.

Paolo non avrebbe mai ammesso che una tale lacerazione interiore potesse essere il riflesso di rapporti sociali antagonistici. Anzi, egli sosteneva il contrario, e cioè che l'antagonismo sociale era il prodotto di un «corpo votato alla morte» (7,24).

Non è in questo senso paradossale che, nella teologia paolina, dio-padre, nella sua infinità bontà, abbia creato un essere umano in grado di fare non il bene che vuole ma il male che non vuole (7,19), in grado di avere «il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo» (7,18)?

Tutte le idee politiche, teologiche, sociali e culturali della Lettera ai Romani poggiano su un'errata concezione della natura umana e dei rapporti sociali ch'essa dovrebbe naturalmente vivere. Paolo ha esteso all'essenza dell'uomo in generale quelle contraddizioni che in realtà sono frutto di rapporti sociali storicamente determinati, cioè non ha fatto altro, in ultima istanza, che legittimare il sistema sociale schiavistico.

Quando poi, a partire dal capitolo 8, Paolo inizia a parlare della «vita nello spirito», se è chiaro ciò ch'egli intende per «spirito» (tutto ciò che è contrario alle debolezze della «carne»), molto meno chiaro diventa ciò che egli intende per «vita». Infatti, i valori dello «spirito» - a giudizio di Paolo - non devono tanto servire a cambiare la «vita» sulla terra, quanto a ottenere la «vita» nell'aldilà (8,11).

Certo, se il cristiano, prima di diventare credente, era un «disonesto», ora dovrà cercare di diventare «onesto», ma ciò - secondo Paolo - non potrà mai comportare una lotta politica e sociale contro la disonestà altrui. Il cristiano deve sopportare la disonestà altrui cercando di essere il più possibile onesto e lasciando a dio il giudizio finale. D'altra parte - dice ancora Paolo - «le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere ricevuta in noi» (8,18). Quindi non resta che consolarsi.1

Addendum

2.1) Exousiai e teologia politica (Rm 13,1-7)

[1] Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. [2] Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. [3] I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa' il bene e ne avrai lode, [4] poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. [5] Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. [6] Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. [7] Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto, il rispetto.

Il problema principale che solleva Rm 13,1-7 e che ha coinvolto decine di esegeti, non è se col temine exousìai (o exusiai, come spesso s'incontra nelle translitterazioni) si devono intendere le autorità costituite pagane o cristiane, poiché l'autore anonimo della pericope è così conservatore, sul piano politico, che ovviamente intendeva riferirsi alle autorità qua talis, cioè a quelle che portano la «spada» (v. 4), dovendo far rispettare l'ordine pubblico, e che sono altresì autorizzate a esigere «tasse» e «tributi» (v. 7).

È chiaro che, essendo la pericope del II sec., l'autore aveva in mente le autorità romane; tuttavia essa è così esplicita nel suo significato di subordinazione politica che potrebbe benissimo essere utilizzata anche in una societas christiana.

Meno ancora il problema è di sapere se col termine exousiai andavano intese le autorità politiche vere e proprie, dell'orbe romano, oppure i «principati e le potestà spirituali». Quando si ha a che fare con un testo dal contenuto teologico-politico (il quale afferma, già nel primo versetto, che «non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio»), i termini «autorità politiche» e «potenze spirituali» sono ovviamente intercambiabili: le une giustificano o supportano le altre, secondo le necessità particolari di una determinata teologia politica, sia che essa pretenda di essere «rivoluzionaria» (come p.es. la teologia della liberazione, di matrice latinoamericana, fortemente influenzata dal marxismo) o che di fatto si ponga in maniera reazionaria (come p.es. la teologia dell'Opus Dei, di Comunione e Liberazione, dei Gesuiti ecc.).

Una teologia politica che professi un Cristo «liberatore» dirà che le «potenze spirituali» esigono delle «autorità politiche» più giuste e democratiche; viceversa, una teologia politica che professi un Cristo semplicemente «redentore», dirà che per amare dio occorre rispettare l'ordine costituito, proprio come vuole l'ignoto autore di questa pericope.

Il problema principale che l'exousiai solleva è in sostanza il seguente: fino a che punto il cristiano deve obbedire alle autorità costituite? Qual è il limite oltre il quale egli rischia di non potersi più definire «cristiano»?

Ecco, sotto questo aspetto, la pericope è gravemente lacunosa. Essa non prevede affatto la possibilità di uno Stato ideologico, confessionale, che obblighi i cittadini a una particolare professione di fede, e neppure prevede la possibilità di uno Stato autoritario, che abusi dei suoi poteri per discriminare e sottomettere i propri cittadini.

La pericope sembra dare per scontata la presenza di una sorta di Stato «laico e aconfessionale», tollerante nei confronti di qualunque religione; e soprattutto sembra dare per scontato che lo Stato, le sue leggi, i suoi governi, siano fondamentalmente giusti, equi, sufficientemente democratici per poter permettere al cristiano, o comunque all'uomo religioso, di vivere in tutta tranquillità l'esperienza della propria fede. Cosa che nell'antichità, ove tutti gli Stati, e soprattutto quello romano, erano espressione di società basate sullo schiavismo come sistema produttivo e quindi su concezioni di vita intolleranti, non s'era mai verificata.

Il concetto di «Stato laico» è, come noto, relativamente recente, ed è sempre stato un concetto più «giuridico» che «storico», in quanto sul piano pratico dei rapporti socio-politici con le varie religioni, gli Stati borghesi generalmente non riescono a rispettare in maniera coerente la laicità professata in sede giuridica.

Uno Stato veramente «laico» dovrebbe anche essere «democratico», ma uno «Stato democratico» è una contraddizione in termini, una contraddizione che il nostro anonimo interpolatore non sarebbe mai stato disposto ad ammettere, facendo egli parte, ovviamente, di un ceto possidente o comunque benestante.

L'autore, col suo linguaggio che tradisce «un'origine profana»2 o molto probabilmente gnostica, sembra aver ridotto il cristianesimo a una sorta di comportamento etico-sociale conformista, del tutto ligio ai doveri del cittadino imposti dallo Stato romano. In tal senso la pericope sembra essere un'interpolazione di origine non cristiana, ma pagana, o se vogliamo di origine molto più pagano-cristiana che ebraico-cristiana.

L'autore infatti sembra aver di mira quei cristiani che vogliono opporsi, in qualche modo, alle exousiai, o non obbedendo a determinate leggi (p.es. quelle che obbligavano a fare sacrifici agli imperatori); o rifiutandosi di pagare delle tasse ritenute inique.

Sia come sia l'autore sembra invitare i cristiani, con fare perentorio se non minaccioso, a rientrare nei ranghi, affinché dimostrino la loro fedeltà ai princìpi religiosi che professano e per evitare, ovviamente, in caso di opposizione, l'inevitabile ritorsione da parte delle autorità costituite, la cui legittimità non viene neanche ipoteticamente messa in discussione.

La pericope non s'interessa dei cristiani in quanto cristiani ma solo in quanto cittadini. L'autore sembra escludere a priori l'eventualità che i cristiani possano essere perseguitati per motivi ideologici, ed esclude altresì la possibilità che i cristiani, in quanto cittadini, possano disobbedire alle leggi o non pagare le tasse, a causa di uno Stato politicamente oppressivo o fiscalmente esoso.

A differenza di come s'è comportato il cristianesimo primitivo sino almeno alla svolta costantiniana, l'autore della pericope, in sostanza, non sembra essere disposto ad ammettere la possibilità che un cristiano, pur essendo leale, come cittadino, allo Stato, abbia il diritto di dissentire sul piano ideologico, proprio in quanto cristiano.

L'autore cioè sembra rifiutare di credere che il cristianesimo possa costituire un pericolo per lo Stato romano anche solo dal punto di vista ideologico. Egli è convinto che se il cristiano obbedisce alle leggi e paga le tasse, può essere considerato come un qualunque altro credente, tenuto a considerare qualunque autorità politica come una sorta di «funzionario divino» (v. 6).

L'autore ha la pretesa di voler far credere ai cristiani che lo Stato, essendo un'istituzione divina (o comunque voluta da dio), non può che promulgare giuste leggi e imporre tasse eque. Non a caso chiede di ubbidire non tanto per «timore della punizione» quanto per «ragioni di coscienza» (v. 5), proprio perché di fronte a uno Stato del genere, qualunque forma di ribellione è priva di senso, è preclusa a priori. Quindi non solo il cristianesimo non è pericoloso per lo Stato romano, ma neppure lo Stato è pericoloso per il cristianesimo.

Una pericope del genere non può essere maturata in un ambiente ebraico e neppure in un ambiente pagano di origine sociale umile. Il cristiano di origine pagana che ha formulato tale pericope doveva per forza essere una persona facoltosa, di alto rango, che non aveva propriamente capito come il modo migliore di sfruttare il cristianesimo a fini politici era quello di accettarlo come tale, cioè con la sua idea di formale separazione tra Stato e chiesa, e non invece di confonderlo con una qualunque altra religione pagana.

Per l'ingenuo, perché schematico, autore di questa pericope la possibilità per un cristiano di vivere una vita serena e tranquilla è strettamente subordinata alla capacità di non farsi valere come «cristiano» (tanto meno come «cittadino democratico»), cioè è correlata alla capacità di mescolarsi coi «cittadini anonimi» che obbediscono alle leggi, qualunque esse siano, e pagano le tasse senza discutere, nella convinzione che se le autorità sono volute da dio, non è un problema degli uomini quello di sostituirle.

Quanto sia lontano questo autore dai vangeli è facile intuirlo. «Coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere», dice il Cristo agli apostoli in Mc 10,42. Persino l'espressione politicamente innocua, ma ideologicamente eversiva, nei confronti dello Stato integralista romano, di Mc 12,17, e cioè «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio», risulta essere in stridente contraddizione con la pericope apocrifa in oggetto.

Per il cristianesimo primitivo Dio e Cesare erano considerate realtà diverse, che non si potevano confondere o identificare. Nell'Apocalisse di Giovanni lo Stato è addirittura considerato come «la bestia che sale dall'abisso» (13,1 ss.).

In sintesi la filosofia politica di questo falsificatore assomiglia molto di più al confucianesimo che non al cristianesimo. Essa è un chiaro invito alle classi marginali di tenersi entro i limiti della legalità istituzionale. E non è un caso che un termine come quello di exousiai si ritrovi ampiamente in quella che viene chiamata la «scienza esoterica cristiana».3

Gli esegeti progressisti si sono limitati a considerare apocrifa la pericope e a respingerne il contenuto, sulla base in verità di motivazioni più di forma che di sostanza. Viceversa, gli esegeti conservatori, pur non potendo negare l'inautenticità del testo, hanno preferito sostenere che dietro il termine exousiai si celano non le autorità terrene, bensì le «potenze celesti», nei confronti delle quali è più facilmente comprensibile la richiesta di una abnegazione assoluta, di una devozione totale.4

In sintesi

Paolo parte da una propria constatazione della realtà: gli uomini non sono in grado di costruire una società giusta, democratica; non ne sono capaci gli ebrei e tanto meno i pagani.

Nel complesso infatti gli uomini sono degli incapaci o perché non credono nel vero dio (pagani) o perché vi credono in modo inadeguato (ebrei). Nessuno può essere giustificato sulla base delle proprie opere, né i pagani, che peccano sia nel metodo (in quanto si abbandonano a ogni sorta di vizi), sia nel contenuto (in quanto sono idolatri), né gli ebrei, che peccano solo nel metodo (in quanto sono incoerenti con le verità di fede in cui credono). Il giudeo viene qui considerato più importante del greco, ma a causa di tale incoerenza Paolo ora si sente costretto a metterlo sullo stesso piano.

«I pagani, che non ricercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia che deriva dalla fede; mentre Israele, che ricercava una legge che gli desse la giustizia, non è giunto alla pratica della legge, perché non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse dalle opere» (9,30 ss.).

Il circolo vizioso in cui Paolo è caduto è in sostanza il seguente: da un lato egli ha attribuito alla mancanza di fede in dio la causa delle umane contraddizioni; dall'altro però appare evidente che l'esigenza di credere in dio nasce proprio dalla convinzione dell'impossibilità di poter risolvere, con mezzi umani, le contraddizioni della società.

Stando le cose in questi termini, l'uomo di Paolo diventa semplicemente un burattino nelle mani di dio. O, per meglio dire, l'uomo non è che un giocattolo imperfetto voluto dal figlio di dio, il quale, per riparare a un proprio capriccio, ha accettato di sacrificarsi, risparmiando all'uomo l'ira distruttiva del padre. Siamo insomma in piena mitologia.

(torna su)3) Prima lettera ai Tessalonicesi

La I lettera ai Tessalonicesi è la più antica5 di quelle di Paolo di Tarso, essendo stata scritta tra il 51 e il 52, dopo che in quella località (Tessalonica, Salonicco) la chiesa fu fondata nel corso del secondo viaggio missionario dell'apostolo, avvenuto tra il 49 e il 53 (cfr At 17,1-10). Probabilmente Paolo si trovava a Corinto, dove aveva incontrato Gallione, fratello maggiore di Seneca, dopo il discorso all'Areopago di Atene, e prese la decisione di scriverla solo dopo aver ottenuto notizie da Timoteo che l'aveva raggiunto, insieme a Sila, proprio da Tessalonica. E sarà proprio Timoteo a consegnarla a quei neo-convertiti.

La lettera evita quei toni apologetici che hanno invece Galati e la II Corinti, manca di quei profondi temi dottrinali che s’incontrano in Romani ed Efesini e non costituisce neppure una risposta a quesiti precisi, come invece la I Corinti. Il motivo di fondo è quello di precisare il tema della parusia e, in particolare, il rapporto che avrebbe dovuto esserci tra vivi e morti. Ma evidentemente il suo contenuto non fu capito granché, visto che ad essa Paolo fece seguire, dopo qualche mese, una seconda lettera.

La città di Tessalonica, ai tempi di Paolo, viveva uno dei periodi di maggiore floridezza economica. Conquistata dai romani nel 168 a.C., era diventata, nel 146 a.C., capitale di uno dei quattro distretti romani di Macedonia, ed era governata da un proconsole. Veniva considerata la città più fiorente della Grecia, anche perché col suo porto dominava l'Egeo. Nel 42 a.C., dopo la battaglia di Filippi, s'era guadagnata il titolo di «città libera» (con un proprio dèmos, assemblea cittadina, una propria bulè, senato, e propri politarchi, magistrati), essendosi schierata a favore di Ottaviano e Antonio contro Cassio e Bruto.

Durante la permanenza nella città, Paolo, insieme a Sila e Timoteo, predicò inizialmente (gli Atti parlano di tre sabati) nella sinagoga, la principale in quella parte di Macedonia, ma a causa dell'immediata e forte opposizione da parte degli ebrei, fu costretto ad andarsene soltanto dopo pochi mesi, trovando rifugio a Berea (Verria), a circa 80 km da Tessalonica. Il privilegio di «città libera» imponeva infatti l'obbligo morale di un lealismo oltre ogni sospetto, per cui si comprendeva bene l'allarme generale tra le autorità e la popolazione di fronte a un'accusa di insubordinazione politica e di alto tradimento.

Il contenuto della sua predicazione ci è noto proprio attraverso gli Atti: secondo un'interpretazione (naturalmente distorta) delle Scritture, egli sosteneva, sulla scia di Pietro, che il messia, nella persona di Gesù, doveva necessariamente morire per poi risorgere («essere ridestato da Dio»), al fine di liberare gli uomini dall'oppressione (dare loro «salvezza», soteriologia). Questa tesi (kerigma) fu accolta da pochi giudei, ma da molti greci, anche tra le donne aristocratiche.

La cosa fece andare su tutte le furie gli ebrei, che vedevano perdere consensi e soprattutto perché non potevano accettare l'idea di una fine del primato storico-politico d'Israele. Decisero quindi di denunciarlo, dopo aver fatto irruzione nella casa di un loro concittadino, Giasone, che probabilmente costituiva la base della missione dell'apostolo. L'accusa era quella di agire contro i decreti dell'imperatore, in quanto veniva a questi contrapposto un nuovo sovrano, Gesù. I politarchi (giudici della città) rimasero molto turbati e decisero di espellere immediatamente tutti i missionari.

In questa lettera, scritta per infondere fiducia ai neo-convertiti, che evidentemente avevano subìto vessazioni dopo la partenza forzata dell'apostolo, si usa, per la prima volta, il termine «Cristo» come nome proprio di persona e non più come «qualifica politica» (1,1.3). Lo stesso appellativo di «Signore», che i pagani usavano in senso «politico» e che i Settanta avevano dato solo a Jahvè, qui viene usato in un'accezione esclusivamente «religiosa» (essendo associato all'idea di «dio-padre») e attribuito unicamente al Cristo.

Paolo tuttavia, provenendo da un ambiente intriso profondamente di aspettative politiche, quale quello giudeo-farisaico, pur compiacendosi che i Tessalonicesi abbiano abbandonato i loro «idoli» (1,9), non si accontenta di anteporre alla loro religione una nuova religione6, ma è convinto che la sua nuova religione abbia un contenuto anche politico, in quanto il Cristo risorto, in virtù appunto della propria resurrezione, dovrà liberare coloro che credono in lui «dall'ira imminente» (1,10).

Se è vero quel che dice Pietro, e cioè che Cristo è risorto, allora deve apparire del tutto normale un suo «imminente» ritorno, altrimenti non avrebbe avuto senso morire in croce: sarebbe stato sufficiente morire di vecchiaia, di morte naturale, semplicemente per far credere nell'esistenza di un aldilà. Viceversa, un uomo che pretende di porsi come «liberatore nazionale», che si fa uccidere senza poter dimostrare che aveva politicamente e umanamente ragione, quando in realtà avrebbe potuto farlo tranquillamente, avendo fatto capire, con la resurrezione, ch'era più che un uomo, non può non tornare, a tempi brevi, in maniera trionfale, facendo giustizia dei propri nemici.

Questa convinzione non l'aveva solo Paolo, ma anche Pietro e altri apostoli ancora, con la differenza che mentre per Pietro e gli altri discepoli, presenti a Gerusalemme, Cristo sarebbe dovuto tornare per liberare la Palestina dai romani e costruire un nuovo regno davidico, per Paolo invece Cristo avrebbe dovuto abbattere l'intero impero romano, creando un nuovo regno in cui la differenza tra ebreo e pagano sarebbe scomparsa. Paolo in sostanza era convinto che se davvero il Cristo era risorto, non avrebbe avuto alcun senso che un avvenimento così straordinario dovesse restare circoscritto entro gli angusti confini di Israele, anche perché erano stati proprio i giudei a giustiziarlo.

Cioè, in sostanza, ed è in questa alternativa radicale che sta racchiusa tutta la biografia politica dell'apostolo Paolo, o i cristiani andavano perseguitati, poiché demotivavano la resistenza armata da parte degli ebrei, con la loro idea di attendere passivamente la parusia del Cristo, oppure, se avevano davvero ragione, non potevano averla solo per i destini di Israele, in quanto l'avvenimento che andavano predicando doveva per forza riguardare l'intero genere umano.

Paolo è assolutamente convinto che la seconda strada, da lui scelta negli anni 34-36, sia quella più giusta, quella più logica e naturale, quella più conseguente alla tesi petrina della «morte necessaria», e si serve delle persecuzioni subite a titolo dimostrativo (2,2): a Filippi fu addirittura incarcerato e fustigato.

Sostiene, non senza una certa fanatica autoesaltazione, di essere non solo un «inviato di Dio» (2,9.13), ma anche un «apostolo di Cristo» (2,6), non meno degli altri discepoli più vicini al messia, anche se questa sua qualifica gli verrà sempre contestata dalla comunità di Gerusalemme, la quale però, vedendo il suo grande zelo a favore dell'idea di resurrezione, sarà anche disposta a cercare dei compromessi per favorirlo nella sua predicazione, che in teoria avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente ai «gentili» o ai «non circoncisi», ma che nella realtà si rivolgeva anche ai giudeo-ellenisti, agli ebrei della diaspora.

In quanto giudeo predicava anzitutto ai giudei, nelle loro sinagoghe, ma, essendo convinto che non l'avrebbero ascoltato, approfittava subito del loro diniego per rivolgersi ai pagani, più sensibili a credere in fatti miracolosi e straordinari o in concezioni spiritualistiche, come appunto la resurrezione e l'aldilà. La sconfitta culturale che subirà ad Atene, in mezzo a un consesso di intellettuali, sarà tutto sommato un fatto isolato, che lo indurrà a rivolgersi unicamente a un uditorio più popolare.

Quando scrive questa epistola Paolo ha già rotto definitivamente con l'ebraismo classico, al punto che arriva a dichiarare ch'egli non farà nulla per il suo paese nel caso in cui venga distrutto da Roma (2,16): i giudei sono «nemici di tutti gli uomini» (2,15). La rottura è non solo politica, avendo essi ucciso il messia e i profeti, ma anche ideologica, poiché i giudei non hanno più alcun titolo per ritenersi migliori degli altri popoli. Infatti, se possono essere migliori di quei pagani dediti ai piaceri e alla cupidigia (4,5 s.), non sono certo migliori dei neo-cristiani di origine pagana, che sul piano etico si sforzano di condurre una vita irreprensibile, anzi sono «modello» per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Paolo stesso aveva cercato di dar loro il buon esempio, alternando la predicazione al lavoro manuale (2,9), per non essere a nessuno di peso e per distinguersi dai filosofi e predicatori girovaghi, che spesso agivano a scopo di lucro.

Qui il suo antisemitismo e antigiudaismo è così forte che si sente in dovere di affermare che la generazione dei Tessalonicesi a lui coeva vedrà il ritorno trionfale del Cristo (2,19) «con tutti i suoi santi» (3,13). È quasi fuori di sé. È convinto che prima risorgeranno quelli che sono già morti (come primo segno della parusia), poi sarà la volta dei viventi (tra cui lui stesso), che però, non essendo ancora morti, saranno «rapiti insieme con loro [coi defunti], sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria» (4,16 ss.). Una sorta di spiritualizzazione della politica ai limiti del patologico.

Cristo doveva tornare per dimostrare che senza di lui i giudei non sarebbero mai stati in grado di liberarsi dei romani e per dimostrare che, avendolo ingiustamente ucciso, sotto la denominazione di «nemico» non andava messo solo il romano oppressore e l'ebreo collaborazionista, ma anche il giudeo qua talis, fanaticamente legato alle proprie leggi e tradizioni. Il loro primato di «nazione santa», di «popolo eletto» era finito: ora il nuovo regno sarebbe stato «universale», «cosmico».

Come Pietro aveva ingannato i soli ebrei, così Paolo stava ingannando ebrei e pagani. Questi due apostoli, della prima e dell'ultima ora, erano così convinti della verità del loro nuovo vangelo, pur nella disperazione d'essere usciti politicamente sconfitti dagli eventi, che non s'accorgevano neppure di apparire seguaci di idee irrazionalistiche.

Paolo, come già i sinottici, si rende conto, in questa lettera, della difficoltà di precisare il momento esatto della parusia, per cui si limita soltanto ad affermare che quando ufficialmente si proclamerà «pace e sicurezza» (5,3), allora avverrà d'improvviso il ritorno trionfale del Cristo, paragonabile al furto di un ladro notturno, alle doglie di una donna incinta. Vuole a tutti i costi porre delle antitesi paradossali, per meglio indurre il lettore a stare sempre vigile, a non fidarsi mai di quello che vede.

Per «vigilanza» non si deve intendere una preparazione politico-militare attiva, come chiedeva Giovanni nella sua Apocalisse, scritta nell'imminenza dello scoppio della guerra giudaica. Le armi dei cristiani al seguito di Paolo sono semplicemente «spirituali»: la corazza della fede e dell'amore, l'elmo della speranza nella salvezza (5,8). Si tratta di attendere con pazienza, senza far nulla di violento; anzi, qualunque forma di persecuzione subita va considerata come un segno favorevole alla parusia.

La liberazione non può essere compiuta che da Cristo risorto, poiché s'egli non ha potuto compierla da vivo, usando gli strumenti della democrazia, è stato solo per dimostrare che il primato d'Israele era finito, ovvero che la società ebraica non era in grado di far valere un maggior senso della libertà e della giustizia sociale rispetto alle altre nazioni.

I giudei, il popolo politico più irriducibile della storia, non sapendo riconoscere il valore dei propri liberatori nazionali, arrivando persino a consegnarli al peggiore nemico, hanno fatto il loro tempo, sono giunti al collasso storico-nazionale, non hanno titoli per opporsi legittimamente all'imperialismo romano. È dunque giusto che vengano spazzati via dalla parusia del messia redivivo 7. Non si può transigere con loro: o si pentono di quello che hanno fatto e credono nella resurrezione, che apre la strada all'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a dio; o è meglio rivolgersi esclusivamente ai pagani, considerando finita la pretesa specificità ebraica. In questo Paolo era molto più risoluto di Pietro, e se in tutto quello ch'egli scrisse in questa lettera ci sarà qualcosa di «imminente», sarà soltanto la rottura tra i due, almeno finché Pietro non si deciderà ad abbandonare per sempre Gerusalemme.

(torna su)4) Seconda lettera ai Tessalonicesi

I greci di Tessalonica (Salonicco) avevano aderito con entusiasmo alla predicazione di Paolo e dei suoi discepoli, Silvano e Timoteo, diffondendone il messaggio in tutta la Macedonia e l'Acaia. Erano il fiore all'occhiello della predicazione di Paolo. L'idea stessa di «resurrezione» era per loro nuova, in quanto con essa si presupponeva «un ritorno in terra dall'aldilà», mentre fino a quel momento al massimo si era creduto, nel mondo pagano, in una concezione della «sopravvivenza» dopo la morte, in una «immortalità dell'anima».

Con questa seconda lettera, dal contenuto simile alla prima ma dallo stile più scialbo e distaccato 8, Paolo vuole rassicurarli che le sofferenze, le umiliazioni patite verranno presto premiate dall'imminente parusia del Cristo, che farà giustizia dei propri e dei loro nemici. In tal senso, le espressioni che usa sono particolarmente forti: «il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono al vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza» (1,7 ss.).

L'apostolo si era proposto d'incontrarli di nuovo, temendo che le persecuzioni avrebbero potuto seriamente danneggiare una comunità appena nata, ma non gli era stato possibile, per motivi a noi ignoti e che lui, nella precedente lettera, aveva attribuito genericamente a «satana». Qui tuttavia si sente in dovere di rettificare qualcosa d'importante, detto nella prima predicazione e confermato nella prima epistola. Qualcosa che gli deve permettere, da un lato, di non smentirsi, e dall'altro di non esaltare troppo i discepoli, inducendoli in false aspettative.

Lo scopo della lettera infatti è quello di ridimensionare quanti si lasciano «sconvolgere la mente» da «pretese ispirazioni», da «discorsi», «da qualche lettera data come nostra» (in 3,17 è costretto a spiegare il proprio autografo, onde evitare plagi o falsificazioni). Vi era stata, come si può facilmente dedurre, una sorta di generale euforia, in seguito alla sua predicazione, che ora però lui stesso doveva cercare di contenere entro limiti accettabili.

Per fare questo egli introduce per la prima volta un elemento di dissuasione per i più fanatici ed esaltati, in relazione alla parusia del Cristo: «quel giorno non verrà se prima non sia giunta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio» (2,2 ss.).

A cosa si riferisca Paolo non è dato sapere e lui si guarda bene dal fare delle precisazioni che contestualizzino i suoi generici avvertimenti. Indubbiamente l'imperatore Caligola, con la sua ossessione d'essere considerato una «divinità», al punto da voler far erigere una statua di Zeus proprio nel Tempio di Gerusalemme, può aver ispirato un visionario come Paolo, ma Caligola era morto nel 42, e questa seconda lettera è stata scritta dieci anni dopo, al tempo in cui regnava Claudio, il cui potere fu sicuramente molto meno dispotico del suo predecessore, anche se proprio negli anni 49-50 aveva espulso tutti i giudei da Roma (At 18,2).

Probabilmente Paolo aveva costatato che la tendenza alla divinizzazione da parte degli imperatori andava considerata irreversibile, per cui sarebbe stato inevitabile, prima o poi, una generale repressione di chi la pensava diversamente.

L'apostasia per lui è il rovescio della fede: un uomo (o comunque una potenza del male) si farà dio (esattamente come Cristo e, per questa ragione, sarà una sorta di «Anticristo») e si opporrà a qualunque forma di culto religioso che non sia il proprio. Con tali astrazioni Paolo non ha fatto altro che alzare il tiro, procrastinando a data da destinarsi il momento della realizzazione definitiva del proprio vangelo. Una realizzazione che va attesa passivamente, senza alcuna organizzazione di tipo politico o militare, ma semplicemente preparandosi, nello spirito, al grande evento, la parusia, che va comunque pubblicizzata con vigore, negando all'imperatore un qualsivoglia culto mistico. Il cristianesimo paolino non era esattamente analogo al classico stoicismo greco-romano.

Non potendo credere che il Cristo risorto abbia in mente di accettare la generale apostasia del genere umano, schiacciato dalla Roma imperiale, Paolo non può rinunciare all'idea di un'imminente e trionfale parusia. Per lui va considerato infinitamente più grave non tanto la generale schiavizzazione dei lavoratori imposta in tutto l'impero, quanto piuttosto il fatto che lo Stato sta diventando sempre più teocratico. Non ritiene che la schiavitù sia un elemento decisivo per far scoppiare la rivoluzione, o comunque non la ritiene un elemento su cui gli uomini possano far leva per opporsi efficacemente all'impero, la cui forza viene giudicata così enorme che solo un intervento esterno, di natura divina, potrebbe operare un vero rivolgimento, e questo intervento lo ritiene inevitabile non tanto per le sofferenze sociali degli uomini quanto per le loro sofferenze religiose, per la violazione insopportabile che viene fatta alla loro libertà di coscienza.

Essendo pienamente convinto di quanto afferma, Paolo non sta ingannando consapevolmente i suoi adepti: solo che ha promesso una cosa che tarda ad avverarsi e ora sta pensando ch'essa avrà più possibilità d'accadere quando le contraddizioni saranno ancora più esplosive. Da un lato è assolutamente convinto che i giudei non abbiano politicamente e militarmente alcuna possibilità di abbattere l'impero romano, dall'altro non può accettare l'idea che tale impero possa tranquillamente trionfare a dispetto dell'idea rivoluzionaria del Cristo risorto. I romani dovranno per forza creare una situazione umana e religiosa così assurda e sconvolgente da rendere assolutamente necessaria, inevitabile, la fine del mondo.

Il fatto che gli imperatori pretendessero d'essere considerati delle «divinità» doveva apparire a Paolo una insopportabile enormità, nei cui confronti la popolazione dell'impero non s'era ancora ribellata (diversamente da quella ebraica), proprio perché era Dio stesso a impedirlo, volendo che in tale assurdità si credesse sino in fondo (Dio manda una «potenza d'errore perché credano alla menzogna», scrive in 2,11), sicché alla fine, valendo il principio del «tanto peggio tanto meglio», il desiderio di un crollo dell'impero sarebbe stato inevitabilmente molto più forte ed esteso, e chi non aveva voluto credere nel Cristo (ovvero nel vangelo di Paolo) sarebbe stato giudicato molto più severamente.

È questa, come si può ben notare, una forma esasperata di estremismo, politicamente fatalistica, non molto diversa da quella delle correnti apocalittiche dell'epoca. La psicopatologia che aveva caratterizzato la conversione di Paolo sulla strada di Damasco, continua imperterrita anche dopo tale conversione.

La sua filosofia politica e religiosa si può riassumere, in sostanza, nei seguenti punti:

- lo schiavismo domina imperante, fa aumentare a dismisura l'autoritarismo, il militarismo, il fiscalismo, l'oppressione generale e nessuno riesce a superarlo;

- alla popolazione che non ne può più i cristiani dicono che bisogna aver fede nel Cristo risorto (sarà lui a risolvere il problema dello schiavismo, rendendo tutti uguali nel nuovo regno imminente);

- in attesa che la popolazione arrivi a credere in questa verità di fede, l'impero tenderà a diventare non solo sempre più schiavista, ma anche sempre più teocratico (in senso pagano), al punto che gli imperatori pretenderanno d'essere venerati come divinità; infatti con la teocrazia l'impero s'illude di poter frenare lo sviluppo delle proprie contraddizioni;

- a questo punto è meglio attendere che la teocrazia giunga alla sua massima espressione, poiché se lo schiavismo non riesce a far reagire le masse oppresse, l'idolatria pagana, quando raggiungerà l'apice, farà sicuramente reagire il Cristo risorto; quanto più aumentano teocrazia e schiavismo, tanto più le contraddizioni minacciano di esplodere e quindi tante più possibilità ci sono perché il vangelo si affermi. Gli uomini, prima di ottenere la liberazione, devono rendersi conto da soli dei loro errori.

L'impotenza politica dei giudei aveva generato in Paolo il misticismo dell'onnipotenza religiosa, nella convinzione che il satanismo dell'impero romano sarebbe arrivato a un punto tale da rendere inevitabile la parusia trionfale del Cristo e con essa la fine del mondo.

Paradossalmente l'aspetto più interessante di questa lettera non è nelle suddette farneticazioni, ma negli aspetti più dimessi e non per questo meno importanti che si evidenziano là dove si parla di comportamenti etici da tenere in attesa del «grande giorno»; in particolare si chiede di evitare la fornicazione 9 e gli atteggiamenti fraudolenti negli affari, gli stessi vizi segnalati precedentemente e che adesso paiono essere peggiorati.

Come già nella prima missiva, Paolo ribadisce che il suo vangelo è vero anche perché egli non ha mai approfittato di nulla per rivendicare un potere personale o qualche vantaggio economico, avendo sempre lavorato per sostentarsi, pur essendo nel suo diritto pretendere un compenso in ragione del fatto ch'egli svolgeva il mestiere dell'apostolo predicatore di Cristo (3,8 ss.).

Il motto che qui predica, e che verrà fatto proprio dai socialisti di tutti i tempi, è chiaro: «chi non vuole lavorare, neppure mangi» (3,10). Era forse un invito esplicito a rifiutare lo sfruttamento altrui, al punto che i servi o gli schiavi avrebbero dovuto ribellarsi ai loro padroni? Assolutamente no: era soltanto un avvertimento a quei fannulloni della comunità cristiana che, in attesa della parusia, avevano rinunciato a lavorare, vivendo da parassiti.

La nobilitazione del lavoro era comunque un principio nuovo per la società greco-romana, abituata a considerarlo un'attività o da schiavi o da stranieri o da cittadini di bassa categoria. Il cittadino aspirava a vivere di rendita per poter partecipare alla vita politica. Platone, Aristotele, Cicerone consideravano il lavoro incompatibile con la virtù.

(torna su)5) Lettera ai Galati

Premessa

Nella sua lettera ai Galati, Paolo aveva ragione a prendersela con chi, per distinguersi, dava più peso alle formalità che non alla sostanza, però aveva torto nel ridurre la sostanza a una questione di comportamento etico-religioso.

Quello che di lui non si può assolutamente accettare è l'idea di ridurre la «liberazione» (sociale, politica) a una libertà interiore, da viversi a livello di coscienza, salvo limitarsi, sul piano sociale a propagandare l'amore fraterno e l'assistenzialismo.

Nel momento in cui è sorto, il cristianesimo è stato una religione idealistica, che già aveva tradito il messaggio originario del Cristo. La differenza tra cristianesimo e stoicismo stava unicamente nelle origini ebraiche del primo, le quali mostravano un certo interesse per le questioni sociali. Nel senso che mentre l'ebraismo ortodosso cercava di risolverle nei limiti appunto della propria etnicità, il cristianesimo invece pretendeva di risolverle al di fuori di questi limiti, dando ad esse però una connotazione più astratta.

L'ebreo cercava l'eguaglianza a livello sociale per dimostrare che la propria nazione era migliore delle altre (quindi era un'uguaglianza tra ebrei, ivi inclusi quelli della diaspora); il cristiano invece cercava un'uguaglianza tra tutti i credenti, a prescindere dalla loro origine etnica o provenienza geografica. Senonché, nel fare questo, aveva trasformato l'uguaglianza in qualcosa di metafisico, che poteva realizzarsi compiutamente solo nell'aldilà e che sulla terra al massimo poteva esprimersi come assistenzialismo, senza mai mettere in discussione i rapporti di sfruttamento dominanti.

Con questo naturalmente non si vuole affatto sostenere che al tempo di Gesù Cristo l'ebraismo d'Israele non vivesse al proprio interno le differenze di classe e persino di casta; si vuol semplicemente dire che l'opposizione a queste differenze era molto forte e veniva ancora compiuta in nome di un'effettiva uguaglianza sociale (esseni, battisti, zeloti, nazareni e persino l'ala progressista dei farisei erano favorevoli a un ritorno al comunismo primitivo).

Nel cristianesimo l'idea di «comunismo primitivo» è stata subito trasformata nell'idea mistica di «comunione eucaristica» o, al massimo, in quella di «agape fraterna», in cui si cercava di condividere non il momento produttivo ma solo quello distributivo dei beni e, di questi beni, solo quelli non essenziali alla propria sopravvivenza. Nei suoi duemila anni di storia il cristianesimo non ha mai superato l'idea di «assistenzialismo» con quella di «comunismo», se non in talune esperienze monastiche, molto particolari, poiché anche qui, se veniva praticato il comunismo tra monaci, spesso questi non lo praticavano coi contadini che lavoravano le loro terre.

Il cristianesimo ha tolto all'uguaglianza la carica politica che aveva sotto l'ebraismo, anche se quest'ultimo l'aveva circoscritta entro i limiti della propria nazione (gli ebrei davano per scontato di non poter essere «uguali» ai pagani, anzi, si vantavano di non esserlo). Da un lato quindi era aumentata, col paolinismo, la consapevolezza dell'universalità del valore umano (cosa che però si era già potuta constatare nella stessa predicazione del Cristo); dall'altro era aumentata la praticabilità astratta di questo valore, conseguente al fatto che il cristianesimo era nato solo dopo il fallimento della rivoluzione politica del movimento nazareno.

Il tradimento operato dal cristianesimo petro-paolino ha comportato non solo l'astrattezza dell'universalismo etico-religioso (soteriologico), ma anche, inevitabilmente, la sua incoerenza con la pratica reale. Infatti, se nel contesto locale non si è capaci di realizzare la vera uguaglianza sociale, tutte le affermazioni universalistiche sull'uguaglianza etico-religiosa risulteranno meramente propagandistiche.

Non a caso il cattolicesimo-romano ha sempre considerato l'Europa occidentale il fulcro della civiltà post-pagana, assumendo atteggiamenti di superiorità ideologica nei confronti del mondo intero. È dovuto subentrare il protestantesimo prima che un nuovo continente, quello nord-americano, pretendesse di definirsi come nuova culla della moderna e contemporanea civiltà democratica.

Solo in apparenza quindi il tarsiota Paolo compì un'operazione passata alla storia come straordinaria e unica nel suo genere, trasformando il nazionalismo giudaico nell'universalismo cristiano. In realtà questa operazione era già presente, in nuce, nella predicazione laico-socialista o, se si preferisce, ateo-comunista del Cristo, contraria a qualunque affronto mistico ma anche meramente etnico della questione dell'uguaglianza. La frequentazione di Tiro e Sidone, della Decapoli e soprattutto il confronto coi samaritani, documentato nel IV vangelo, che parla anche di presenza di «alcuni greci» durante l'ultima pasqua (12,20 ss.), costituiscono chiari esempi di universalizzazione del problema della libertà e degli altri valori umani.

San Paolo si è anzi servito della propria concezione astratta e idealistica dell'uguaglianza non solo per delegittimare il giudaismo ortodosso, che sicuramente in merito era più concreto, ma anche per avvalorare le arbitrarie tesi petrine relative alla «morte necessaria» e alla «resurrezione» del Cristo, con cui si ponevano le basi mistiche per trasformare le rivalità politiche tra galilei e giudei in un conflitto di tipo religioso. Un conflitto che troverà il suo punto più alto di compromesso nella figura del giudeo Giacomo, fratello di Gesù, il quale arrivò ad accettare le tesi petrine, salvaguardando però tutte le specificità dell'ebraismo classico (circoncisione, cibi impuri ecc.).

Pietro infatti era anti-giudeo in quanto galileo e in quanto galileo concedeva spazi di manovra all'ellenismo pagano o almeno all'ebraismo ellenizzato. Ma proprio questa lettera ai Galati attesta l'avvenuto superamento del petrinismo da parte del paolinismo. Per Paolo non era più questione di contrapporre galilei a giudei o di trovare un compromesso tra queste due etnie o tra ebraismo ed ellenismo nelle zone della diaspora ebraica. Per lui il vero problema era quello di superare, consapevolmente e definitivamente, sia l'ebraismo sia l'ellenismo, in direzione di un nuova religione, che dell'uno avrebbe preso la sensibilità per le questioni sociali e dell'altro l'astrattezza dell'universalismo etico-religioso (un'astrattezza che da filosofica sarebbe potuta diventare facilmente teologica, essendo già imbevuta ampiamente di metafisica).

La vera culla del Cristianesimo è stata l'odierna Turchia, ove il confronto tra ebrei ed ellenisti era alla pari, ove gli ebrei-ellenisti potevano tranquillamente risiedere, senza rischiare d'essere espulsi dalle grandi città (come invece p.es. avveniva in Italia), e dove i pagani, vivendo nella periferia dell'impero romano, ne soffrivano maggiormente le contraddizioni sistemiche ed erano quindi più predisposti ad accettare nuove soluzioni di tipo religioso. Dall'incontro di queste due componenti si formerà appunto il cristianesimo.

I primi cinque versetti

L'autopresentazione di Paolo, nella intitulatio, ha lo scopo di dimostrare almeno tre cose, strettamente interconnesse:

- ch'egli si sentiva allo stesso livello d'importanza istituzionale dei più stretti discepoli del Cristo;

- ch'era stato proprio lui a formulare la teoria della «figliolanza divina del Cristo»;

- che questa teoria non gli era mai stata contraddetta dagli apostoli con cui era in contatto.

In altre parole egli non si sentiva discepolo di alcun apostolo, neppure di Pietro, di cui pur aveva accettato le due tesi fondamentali: quella della «morte necessaria» del Cristo e quella della «resurrezione» (accettò, in un primo momento, anche quella della «imminente parusia trionfale», come attesta la I lettera ai Tessalonicesi).

Dice di non essere discepolo di Pietro anche perché con questi aveva avuto una divergenza di vedute molto netta sul primato che l'apostolo ancora concedeva agli ebrei-cristiani nel loro rapporto coi cristiani di origine ellenistica.

Paolo vuole sostenere un rapporto privilegiato col Cristo, proprio per dimostrarne la natura divina. Compie cioè due tipi di mistificazione: far credere che Gesù non fosse un politico, far credere che fosse un dio. E si ritiene autorizzato a farlo perché prima di questa lettera aveva già avuto un certo successo nella diaspora ebraica e soprattutto tra i pagani, cosa che aveva confermato organizzando collette a favore della chiesa di Gerusalemme. Godeva insomma di un certo ascendente, anche se agli occhi dei giudei ortodossi e dei galilei più politicizzati appariva come un traditore da eliminare.

Il fatto ch'egli si qualifichi in modo così pretenzioso lascia pensare che al momento della stesura di questa lettera non esistesse più una vera opposizione alle tesi petrine. Egli poteva autoproclamarsi «apostolo» perché in realtà non c'era più alcun apostolo in grado di impedirglielo, salvo ovviamente Giovanni, che da tempo aveva rotto i ponti col petrinismo.

D'altra parte che gli apostoli della prima generazione fossero scomparsi quasi tutti è lui stesso a dirlo. Quando si convertì al cristianesimo petrino, incontrò a Gerusalemme solo Cefa e Giacomo (Giovanni viene citato al terzo posto, ma Paolo non dirà mai nulla di questo apostolo, per cui si può presumere che qui si tratti di un'aggiunta redazionale al testo).

Anzi, quando Paolo si convertì al petrinismo, a Gerusalemme i cristiani erano guidati da Giacomo, fratello di Gesù. Nella città santa persino Pietro, rispetto a Giacomo, era in posizione subalterna, proprio perché i giudeo-cristiani erano anzitutto «giudei», volevano restare «giudei» (legati al sabato, alla circoncisione, ai cibi impuri ecc.), e Giacomo era giudeo, mentre Pietro era galileo, anche se la sua interpretazione mistica della tomba vuota era stata accettata da Giacomo.

Quanto a Giovanni, se questi in un primo momento condivise l'idea di una misteriosa scomparsa del corpo di Gesù, non arrivò mai a sostenere che da ciò si dovesse desumere l'idea di attendere passivamente il suo ritorno trionfale. E infatti dal racconto degli Atti egli scomparirà molto presto.

Dunque se non riusciamo a comprendere il motivo per cui Paolo si autopresenta in una maniera così autoritaria, sarà difficile comprendere tutto il resto. Anche perché le comunità cui lui si rivolge conoscevano già la natura indipendente della sua predicazione, rispetto a quella apostolica vera e propria. L'idea di messia ch'egli andava divulgando era una prosecuzione di quella delineata da Pietro, ma con l'aggiunta di elementi del tutto ellenistici, che ne snaturavano completamente le caratteristiche politiche e che, per questa ragione, difficilmente Pietro avrebbe potuto partorire.

Qui è come se Paolo volesse ribadire con fermezza il valore della propria dottrina a chi, in quel momento, gliela stava negando. Le persone che l'osteggiano non possono che essere cristiani di origine giudaica (forse seguaci di Giacomo), i quali, pur avendo accettato le tesi della «morte necessaria», della «resurrezione» e della «figliolanza divina» del Cristo, ritengono che queste tesi non siano incompatibili con un primato d'onore da riconoscere ai giudeo-cristiani nel loro rapporto coi pagano-cristiani.