TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

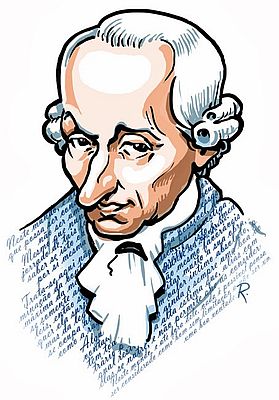

Kant: teodicea e ipocrisia, morale e religione

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XVII

Ci sono delle pagine giovanili, poche, scritte del 1759, Saggi di talune considerazioni sull’ottimismo, d’ispirazione leibniziana, che Kant da vecchio vorrebbe non aver mai scritto e che ripudia, come già abbiamo detto. Nel settembre del 1791 Kant pubblica un breve saggio il cui solo titolo, inequivocabile, Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea, spiega le ragioni di quel ripudio senile. Ragioni che si radicano nel sistema filosofico costruito da Kant nei trent’anni che separano le due date.

Il saggio del 1791 si apre con una definizione: “Per teodicea s’intende la difesa della somma saggezza del creatore del mondo dalle accuse mossele dalla ragione per quel che di contrario al fine si riscontra nel mondo”.1

Il fine di cui molte cose del mondo appaiono il suo contrario è quello che si attribuisce al governo divino del mondo, saggio, buono e giusto.

Chi apra gli occhi della ragione sul mondo non può non vedervi la presenza del male morale e fisico in misura tale da rendere difficile riconoscere nel mondo quel fine e difendere con argomenti razionali la giustizia di Dio.

Viene subito in mente Leibniz, che, ben consapevole di quanto grande il male sia nel mondo, arriva a pensare che l’uomo si trovi nella parte più carica di male di un mondo che, nel suo insieme, è però il migliore possibile.2

Kant non nomina Leibniz, né prende in considerazione il male metafisico, consistente nella semplice imperfezione, che Leibniz mette al primo posto nei suoi saggi di teodicea. Prende, invece, in considerazione l’idea di male, morale e fisico, cui pensano gli uomini quando devono misurarsi con l’evidente clamoroso dato di fatto dei giusti spesso infelici e degli ingiusti che, non di rado, si godono i frutti dei loro misfatti.

Kant, a differenza di La Mettrie, non pensa che il rimorso tormenti l’ingiusto dopo il misfatto: per lui ci sono degli individui in cui la scintilla di Caino è stata completamente spenta.3

Non è vero, scrive, che “ad ogni delitto, secondo la sua natura, si accompagni già quaggiù la pena che gli conviene”; non è vero che il rimorso tormenti “il dissoluto assai più delle Furie”. C’è in quest’idea un equivoco: “Infatti, l’uomo virtuoso presta in questo caso al dissoluto una sensibilità simile alla sua, ossia quell’estrema coscienziosità per cui quanto più l’uomo è virtuoso, tanto più duramente vien da essa punito per la minima leggerezza che la legge morale disapprovi in lui. Ma dove questo sentimento, e con esso la coscienziosità, viene a mancare del tutto, là manca anche l’aguzzino che ci venga a tormentare per i delitti commessi; e purché riesca a sfuggire alle punizioni esteriori per i suoi misfatti, il dissoluto se la ride del timore che hanno gli onesti d’essere interiormente tormentati dai propri rimorsi; e i leggeri rimproveri che muove talora a se stesso, egli non li muove assolutamente seguendo la coscienza, ovvero, se gliene rimane ancora un briciolo, essi sono abbondantemente compensati e risarciti dai piaceri dei sensi, l’unica cosa in cui riesca a trovar diletto”.4

Kant elenca tutte le possibili argomentazioni di chi cerchi di difendere la giustizia divina davanti al tribunale della ragione e le smonta tutte.

Come non si arriva con la carrozza della dimostrazione razionale all’esistenza di Dio, così non si riesce ad assolvere Dio dall’accusa di ingiustizia in un processo in cui a giudicare sia la ragione. Il male è così presente nel modo che il credente, che voglia ragionarci su, non può non avere profondi dubbi, che la ragione non riesce a dissolvere.

Ma, si può portare Dio davanti al tribunale della ragione umana?

È vero che la ragione umana ha dei limiti, che non si deve peccare di presunzione, ma “l’uomo – sostiene Kant – ha il diritto, come essere razionale, di sottoporre a esame, prima di accoglierla, ogni affermazione, ogni dottrina che s’imponga al suo rispetto, acciocché questo rispetto sia sincero e non simulato”.

Il processo a Dio, pertanto si può aprire e l’autore di una teodicea, il difensore cioè della causa divina, deve confutare le accuse “in piena regola”: non può, pertanto, “nel corso del processo, respingere queste accuse sollevando una eccezione d’incompetenza del tribunale dell’umana ragione (exceptionem fori); in altre parole, non può liquidare le accuse strappando all’avversario il riconoscimento della suprema saggezza del creatore dell’universo, avvalendosi poi di questo riconoscimento per dichiarare privi di fondamento, senza averli presi in esame, tutti i dubbi che potrebbero essere sollevati contro tale saggezza; deve invece consentire le obiezioni, e, dal momento che esse non recano in alcun modo pregiudizio al concetto di saggezza suprema, deve far chiarezza ponendo in luce la loro inconsistenza e rendendole vane. In una cosa soltanto, tuttavia, non è necessario che egli vada a impelagarsi, e cioè nell’impresa addirittura di dimostrare la suprema saggezza di Dio muovendo da ciò che insegna in questo mondo l’esperienza; anche perché a questa dimostrazione non gli riuscirebbe assolutamente di pervenire, essendo necessaria l’onniscienza per riconoscere in un mondo dato (così come esso si mostra all’esperienza) quella perfezione di cui si possa dire con certezza che non è possibile che ve ne sia una più grande nella creazione e nel governo del mondo”.5

È il rifiuto totale degli argomenti leibniziani e delle proprie posizioni giovanili.

L’argomento che le pene di questa vita siano la condizione necessaria per guadagnare la felicità nell’altra vita non convince Kant.

“Il fatto che questo periodo di prova (dal quale la maggior parte delle persone esce sconfitta, e durante il quale anche il migliore degli uomini non è soddisfatto della sua vita) debba senz’altro essere, agli occhi della saggezza suprema, la condizione delle gioie che un giorno ci saranno riservate, e che non si è potuto far sì che la creatura fosse contenta di ogni epoca della sua vita, è una cosa che si può indubbiamente sostenere, ma in nessun caso comprendere; quindi, ricorrendo alla saggezza suprema che così avrebbe disposto, si può bensì tagliare il nodo, ma non certo scioglierlo; proprio questo invece la teodicea si era impegnata a fare”.6 In questo caso, infatti, il difensore di Dio solleverebbe quell’eccezione d’incompetenza del tribunale della ragione umana di cui s’è detto.

Kant dichiara fallita la teodicea.

“Fino ad oggi nessuna teodicea ha realizzato ciò che aveva promesso, ossia di giustificare la saggezza morale nel governo del mondo di fronte ai dubbi ispirati da ciò che ci dà a conoscere in questo mondo l’esperienza: anche se, naturalmente, questi dubbi che si presentano sotto forma di obiezioni non sono in grado neppure di dimostrare – per quel che riusciamo a comprendere dell’attitudine della nostra ragione riguardo a questa stessa saggezza – che nel governo del mondo saggezza non vi sia. Rimane sempre indeciso”.

Insomma, il difensore di Dio non riesce a vincere, anche se non perde.

Infatti, “la nostra ragione è del tutto incapace di cogliere il rapporto esistente tra un mondo sensibile qual è quello che possiamo conoscere sempre e solo attraverso l’esperienza e la saggezza suprema; ché tutti gli ulteriori tentativi messi in atto da una presunta saggezza umana per penetrare le vie della saggezza divina sarebbero a questo punto interamente respinti. Per porre fine una volta per sempre a questo processo, occorre quindi dimostrare ancora che siamo in grado di raggiungere perlomeno una saggezza negativa, prendendo atto della necessità di porre un limite alle nostre pretese riguardo a ciò che non è alla nostra portata; e questo lo si può fare benissimo”.7

L’eccezione d’incompetenza, cioè, la teodicea la faccia valere, non per vincere, in barba alle regole, il processo, ma per abbandonarlo; e riconosca il proprio fallimento. Altrimenti il processo resta aperto, senza che si arrivi mai alla sentenza finale, proprio come sulla questione dell’esistenza di Dio.

La fede religiosa autentica, però, non soffre per questi fallimenti.

La fede, per Kant, non può essere il frutto della comprensione razionale dei progetti divini né della natura del mondo: non potrebbe mai nascere, data la nostra insuperabile ignoranza in proposito, se non da presunzione illusoria.

La ragione conoscitiva non porta alla fede: Kant non è Tommaso d’Aquino.

Quel che conta nella fede è la sincerità di cuore, il non mentire a se stessi.

Non a caso è alla storia biblica di Giobbe che Kant fa riferimento per trarre le conseguenze della sua totale demolizione di ogni possibile teodicea.

Giobbe “prorompe in lamenti sulla sua cattiva stella”, mentre i suoi amici tentano la strada della teodicea, parteggiando “per il sistema che riconduce tutti mali del mondo alla giustizia divina”.

“Giobbe parla come pensa, come gli detta il cuore e secondo quel che sarebbe il sentire di ogni uomo nella sua situazione; i suoi amici, al contrario, parlano come se ad ascoltarli in segreto ci fosse quello stesso Onnipotente sul quale emettono sentenze, e come se a loro premesse di più ingraziarsi Dio col loro giudizio che non la verità. Questa loro perfidia nell’affermare, giusto per la facciata, cose che dovrebbero invece confessare di non aver capito, e nel simulare una certezza che in realtà non hanno, contrasta con la schietta franchezza di Giobbe, talmente lontana da ogni adulazione da tornare a suo merito, anche se sfiora quasi la temerità. «Volete forse – afferma – difendere Dio con l’ingiustizia? Avete l’ardire di esprimere valutazioni sulla sua persona? Volete sostituirvi a Dio? Egli vi punirà se si accorge che lo fate col segreto fine di conquistare la sua persona! – Nessun ipocrita verrà a lui dinanzi».

L’epilogo della storia – continua Kant – viene effettivamente a confermare queste ultime parole. Ché Dio fa a Giobbe l’onore di porre dinanzi ai suoi occhi la saggezza della propria creazione, soprattutto nei suoi aspetti impenetrabili. […] E la conclusione è che mentre Giobbe riconosce di aver parlato non già da sacrilego, giacché egli è cosciente della propria onestà, bensì solo in maniera incauta di cose troppo elevate per lui e che non intende, Dio scaglia la sua condanna contro i suoi amici perché essi non hanno parlato di Dio altrettanto bene (ossia secondo coscienza) quanto il suo servo Giobbe. Se si considera ora la teoria sostenuta da ciascuna delle due parti, quella dei suoi amici sembrerebbe implicare una ragione più speculativa nonché una più devota umiltà; e Giobbe, probabilmente, condotto dinanzi a un tribunale di teologi dogmatici, dinanzi a un Sinodo, ad un’Inquisizione, a una venerabile Classe, oppure ad un qualunque Alto Concistoro del nostro tempo (uno solo escluso), sarebbe andato incontro ad una ben triste sorte. La semplice sincerità di cuore e non il privilegio dell’intellezione, l’onestà che ci porta a confessare apertamente i nostri dubbi, la ripugnanza a simulare convinzioni da noi non sentite, tanto più dinanzi a Dio (dove questa furberia è oltretutto priva di senso): son dunque queste le qualità che fanno propendere il giudizio divino per la superiorità dell’uomo sincero, impersonato da Giobbe, sul pio adulatore”.8

È l’ipocrisia il nemico della fede, non il limite della nostra ragione conoscitiva.

L’ipocrisia, che spesso è promossa dal potere religioso, come Kant aveva sperimentato negli anni giovanili dell’educazione pietista e come continuava a verificare nella società in cui viveva.

Per Kant, la fede si radica nella serietà dell’impegno morale.

Giobbe è l’uomo “che in mezzo ai dubbi più atroci riesce a dire (XXVII, 5,6): «Finché non viene la mia fine, non voglio allontanarmi dalla mia pietà», ecc. Con questa disposizione d’animo egli dava prova di fondare non la sua moralità sulla fede, bensì la fede sulla moralità: nel qual caso la fede, per quanto debole possa essere, è però d’un genere più puro e più autentico; un genere di fede che fonda una religione della buona condotta, e non già interessata prioritariamente al favore divino”.9

Nella fede è fondamentale la sincerità, prima di tutto con se stessi.

“In questo genere di cose è questione non tanto di ragionamenti sottili, bensì di sincerità nel prendere atto dell’impotenza della nostra ragione, e di onestà nel non falsificare i nostri pensieri nel momento in cui li enunciamo, per quanto pia possa essere l’intenzione con cui ciò dovesse accadere. […]

Che ciò che dice a se stesso o a qualcun altro sia vero, nessuno può garantirlo (giacché è possibile sbagliare); ognuno può e deve, però, garantire che ciò che dichiara o confessa sia verace, dato che ne è immediatamente convinto. […] Colui che dice a se stesso (e davanti a Dio, il che nelle professioni di fede è la stessa cosa): io credo, senza aver forse gettato neppure uno sguardo dentro se stesso per vedere se sia effettivamente convinto – o anche sino a che punto lo sia – di ciò che tien per vero, pronuncia non soltanto la più insensata delle menzogne (al cospetto di colui che legge nei cuori), ma anche la più scellerata, perché mina il fondamento di ogni proposito virtuoso, la sincerità”.10

L’ipocrisia, anche con se stessi, è un vizio che “sembra avere profonde radici nella natura umana”. Infatti “l’uomo è capace di falsificare persino ciò che afferma intimamente dinanzi alla propria coscienza”.

Un vizio, per Kant, ignobile.

La distanza di Kant dalle pratiche e credenze religiose allora diffuse emerge anche dalle pagine dei suoi primi biografi. Scrive Borowski:

“Vorrei con tutto il cuore che Kant non avesse considerato la religione positiva, specie quella cristiana, soltanto come una necessità dello Stato o un’istituzione tollerabile per amore dei deboli (cosa che già ora molti vanno ripetendo, anche dal pulpito), ma avesse conosciuto a fondo la stabilità del cristianesimo, la sua funzione di migliorare gli uomini e di renderli felici; che per lui la Bibbia fosse stata non solo una passabile o magari buona guida alla pubblica istruzione del popolo nella religione del paese, ma un’istituzione veramente divina per il bene dell’umanità e, in particolare, la Scrittura del cristianesimo sufficientemente documentata; che avesse accettato con gratitudine questo libro come avviamento del Creatore per la ragione umana che, abbandonata a se stessa, ha sempre fallato e fallerà sino alla fine dei secoli (benché ognuno consideri infallibile la sua), e non come personale interpretazione che egli chiama morale; che avesse dichiarato Gesù non solo un personificato ideale della perfezione, ma, a gran voce e in pubblico, il sufficientemente accreditato messo e figlio di Dio, il redentore dell’umanità. Con tutto il cuore vorrei che la preghiera rivolta a Dio non gli fosse sembrata un feticismo e un’azione indegna della quale chi vi fosse sorpreso dovesse vergognarsi; che per la sua precauzione di non cadere nel misticismo avesse concesso ai sentimenti religiosi autentici il loro singolare valore; che al culto pubblico, cui pur riconosceva qualche valore, e le cui formule liturgiche, in specie le pubbliche preghiere in chiesa, egli assicurava di aver ascoltate in gioventù con profonda commozione e con la ferma convinzione che nessun teologo del nostro tempo saprebbe formulare preghiere così stupende… che, dico, a questo culto pubblico avesse assistito partecipando delle benefiche grazie del nostro Signore. Con tutto il cuore vorrei che in tutto ciò fosse stato un luminoso esempio a tutte le migliaia di scolari che per cinquant’anni tennero gli occhi rivolti a lui; che anche lui si fosse appropriato le beatificanti esperienze delle benedizioni delle quali fruirono uomini non indegni in verità di essere accostati al nome di Kant, Newton, Leibniz, Locke, Euler ecc., e poi avesse rivolto a tutto il suo circolo quest’invito: Venite e apprendete anche voi! Quanto più bene avrebbe fatto!”.11

Cose non diverse dice Jachmann, un altro dei suoi biografi contemporanei, che descrive Kant in lettere a un amico. Egli dedica la lettera XI alle “opinioni religiose e alla religiosità di Kant”. Ritiene di fare così opera necessaria, perché “per molti le opere kantiane sono incomprensibili, hanno subito varie interpretazioni e persino il mondo dei dotti non è concorde su ciò che ha insegnato nel settore religioso e su ciò che egli stesso credeva, e perché il ragionamento razionale, fissato dallo scrittore nei suoi scritti con tutto il suo amore del vero, si scosta spessissimo dall’autentico e cordiale sentimento che mostrò in tutta la sua vita”. In più, rispetto a Borowski, riporta “una notevolissima dichiarazione” di Kant sulla questione della vita eterna.

“Un giorno, durante una conversazione confidenziale, venimmo a parlare di queste cose e Kant mi fece una domanda: Una persona ragionevole che cosa dovrebbe scegliere, col suo senno e dopo matura riflessione, se prima di morire un angelo del cielo, munito di tutti i poteri sulla sua sorte futura, gli apparisse e gli proponesse una scelta irrevocabile: o continuare a esistere per un’eternità o cessare del tutto con la morte? Egli era del parere che sarebbe un grandissimo rischio decidersi per una condizione del tutto ignota ma di durata eterna e affidarsi arbitrariamente a una sorte incerta, ma immutabile e perpetua ad onta di qualsiasi pentimento per la scelta fatta, ad onta del tedio per l’interminabile monotonia e ad onta di ogni brama di mutamenti”.

Torino 12 maggio 2015

Note

1 Kant, Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea, in Scritti sul criticismo, a cura di Giuseppe De Flaviis, Laterza 1991, p. 131.

2 Ho presentato questa tesi nel numero 7 dei “Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino”, Viaggio nella filosofia. Spinoza, Locke, Leibniz e Vico, 2013, p. 125.

3 Ho presentato questa tesi di La Mettrie nel numero 9 dei “Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino”, Viaggio nella filosofia. Filosofi nell’età dei Lumi.

4 Kant, Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea, in Scritti sul criticismo, a cura di Giuseppe De Flaviis, Laterza 1991, p. 137.

5 Ib. pp. 122-3.

6 Ib. p. 136.

7 Ib. pp. 139-40.

8 Ib. p. 143.

9 Ib. pp. 143-4.

10 Ib. pp. 144-6.

11 Borowski, Jachmann e Wasianski, La vita di Immanuel Kant narrata da tre contemporanei, Laterza 1969. pp. 83-4.

Due lettere di Kant del 1775 su fede morale e fede nei miracoli, nei misteri, negli atti di culto e di venerazione

A Johann Caspar Lavater 1

Königsberg, 28 aprile 1775

Mio pregiatissimo amico,

[…]

Ella chiede il mio giudizio intorno al Suo trattato sulla fede e sulla preghiera. Ma sa Ella a chi si rivolge? Ad uno che non conosce alcun altro mezzo che serbi la propria validità nell'ultimo istante della vita, se non la più pura sincerità riguardo alle più segrete intenzioni del cuore e che, con Giobbe, considera un crimine adulare Dio e fare nel proprio intimo una professione che forse è stata estorta dalla paura e con la quale l'animo non concorda in libera fede. Io distinguo la dottrina di Cristo dalle informazioni che ne abbiamo e, per ricavarla nella sua purezza, cerco innanzitutto di estrarne l'insegnamento morale, isolato da tutti i precetti neotestamentari. Questo è certamente l'insegnamento fondamentale del Vangelo; il resto può esserne soltanto l'insegnamento ausiliario, perché dice solo che cosa Dio ha fatto per venire in soccorso della nostra fragilità dal punto di vista della nostra giustificazione davanti a lui, mentre il primo dice che cosa ci è necessario fare per renderci degni di tutto questo. Anche se non conoscessimo affatto il mistero di ciò che Dio fa da parte sua, ma fossimo soltanto convinti che, considerata la santità della sua legge e l'insormontabile malvagità del nostro cuore, Dio abbia necessariamente dovuto nascondere nella profondità dei suoi decreti qualche complemento alla nostra imperfezione, e che in esso possiamo confidare, se solo facciamo quanto è in nostro potere per non esserne indegni – questo basterebbe ad istruirci su ciò che ci riguarda, qualunque sia il modo in cui la bontà divina ci assiste. E proprio in questo, che tale fiducia da noi riposta in Dio è incondizionata, che siamo cioè privi dell'indiscreta curiosità di voler sapere in che modo egli voglia compiere quest'opera, e ancora più privi della temerità di volerlo addirittura attestare in prò della salvezza della nostra anima sulla base di qualche informazione da noi posseduta – proprio in questo consiste la fede morale che ho trovato nel Vangelo, quando ho cercato il puro insegnamento che sta a fondamento della commistione di fatti e di misteri rivelati. È possibile che a quel tempo, stante la resistenza opposta dal giudaismo, miracoli e misteri rivelati fossero necessari, per introdurre dapprima e per diffondere poi presso una grande massa una religione così pura da abrogare tutti i precetti mondani. In tale situazione erano necessari molti argomenti kat’anthropon, che a quel tempo avevano un grande valore. Quando però la dottrina della buona condotta di vita e della purezza delle intenzioni nella fede (la fede che Dio integrerà in un modo che non ci è affatto necessario conoscere, ciò che manca alÌa nostra fragilità, senza le istanze cosiddette liturgiche, nelle quali è consistita in ogni tempo l'illusione religiosa) si sarà sufficientemente diffusa nel mondo come l'unica religione in cui sta la vera salvezza degli uomini, così che essa possa sostenersi nel mondo da sola, allora l’impalcatura non potrà non essere eliminata, poiché l'edificio starà ormai in piedi da sé. Io tengo in onore le informazioni fornite dagli Evangelisti e dagli Apostoli e ripongo la mia umile fiducia nel mezzo di riconciliazione di cui essi ci hanno dato notizia storica, o anche in qualunque altro mezzo che Dio possa aver celato nella sua segreta volontà. Infatti non divengo minimamente un uomo migliore per il fatto che posso determinare quale sia questo mezzo, perché esso concerne solo ciò che Dio fa, mentre io non posso essere così temerario da determinare in modo assolutamente perentorio davanti a Dio che è questo il mezzo dal quale soltanto io aspetto da lui la mia salvezza e, per così dire, da impegnarvi sopra la salvezza della mia anima. Si tratta infatti di informazioni. Non sono abbastanza prossimo ai tempi da cui esse provengono per prendere decisioni così pericolose ed audaci. Inoltre, anche se conoscessi con certezza questo bene, il fatto che io lo confessi, lo affermi e me ne riempia l'anima non può assolutamente rendermi degno di aggiudicarmelo, sebbene queste cose possano essere un sussidio per alcuni cuori. Piuttosto, per divenire partecipe di questa cooperante forza divina, non mi resta altro se non utilizzare le forze naturali datemi da Dio in modo tale da non rendermi indegno o, se si preferisce, incapace di questa assistenza.

Con quello che prima ho chiamato precetti neotestamentari intendo tutto ciò di cui si può essere convinti solo grazie ad informazioni storiche e la cui confessione o osservanza è nondimeno raccomandata come condizione della salvezza. Per fede morale intendo la fiducia incondizionata nell'aiuto divino riguardo ad ogni bene che, ad onta dei nostri sforzi più coscienziosi, non è in nostro potere. Che la fede morale sia giusta e necessaria, di ciò chiunque sia stato una volta aperto ad essa può convincersi da se stesso, senza sussidi storici, anche se da solo, senza questa apertura, non vi sarebbe potuto pervenire. Ora, sarò franco nell'ammetterlo: per quanto concerne l'elemento storico, non possiamo mai concedere ai nostri scritti neotestamentari tanto credito, da poter osare di prestare ad ogni loro riga una fiducia smisurata e specialmente di affievolire in tal modo la nostra sollecitudine nei confronti dell'unica cosa necessaria, cioè nei confronti della fede morale del Vangelo. La sua eccellenza infatti consiste proprio in questo: che ogni nostra cura si concentra sulla purezza della nostra intenzione e sulla scrupolosità di una buona condotta di vita, in modo tale che la legge santa stia sempre davanti ai nostri occhi e ci ponga incessantemente innanzi ogni deroga, anche la più piccola, alla volontà divina come condannata da un giudice inesorabile e giusto, contro il quale nessuna professione di fede, nessuna invocazione dei nomi sacri, nessun adempimento delle osservanze liturgiche possono soccorrere. Nondimeno, ci è così data la speranza consolatrice che, se – confidando nel soccorso divino (a noi sconosciuto e misterioso) – facciamo tutto il bene che è in nostro potere, possiamo divenire partecipi di questo complemento senza alcuna opera meritoria di natura cultuale (di qualunque genere quel culto sia). Ora, salta bene agli occhi che gli Apostoli hanno scambiato questo insegnamento ausiliario del Vangelo per l'insegnamento fondamentale, hanno considerato ciò che forse dal punto di vista di Dio può davvero essere il fondamento della nostra salvezza come il fondamento della fede che ci è necessaria per la salvezza, e – anziché magnificare come essenziale l'insegnamento religioso pratico del santo maestro – hanno magnificato la venerazione di questo maestro stesso ed una sorta di richiesta di favori adulandolo ed innalzandogli lodi, sebbene egli si fosse così energicamente e così spesso pronunciato contro di esse. Tuttavia questo metodo era meglio adatto a quei tempi (per i quali essi d'altro canto scrivevano, senza tener conto dei successivi) che ai nostri, in cui era necessario che agli antichi miracoli se ne contrapponessero di nuovi, che ai precetti ebraici si contrapponessero quelli cristiani. A questo punto debbo senza indugio fermarmi e, raccomandandomi caldamente al Suo pregiatissimo amico Sig. Pfenninger, rinviare il resto alla mia prossima lettera, il cui contenuto può ora procedere più facilmente.

il Suo sincero amico

I. Kant

Seconda lettera

A Johann Caspar Lavater

Dopo il 28 aprile 1775

(Progetto)

Piuttosto che rinunziarvi del tutto, preferisco utilizzare in modo incompleto l’occasione che mi si presenta ora di aggiungere ancora qualcosa alla mia ultima lettera, che ho dovuto interrompere. Premesso che nessun libro, quale che sia la sua autorità, e neppure una rivelazione compiuta dinanzi ai miei sensi possono impormi in prò della religiosità (delle intenzioni) qualcosa che non sia già divenuto per me un dovere grazie alla legge santa che è in me e conformemente alla quale io devo rendere conto di tutto; premesso altresì che non posso osare di riempire la mia anima di testimonianze di devozione, professioni di fede, ecc. che non siano scaturite dalle prescrizioni sincere ed infallibili di questa legge (poiché gli statuti possono produrre l’osservanza, ma le intenzioni del cuore) – cerco nel Vangelo non il fondamento della mia fede, ma la sua fortificazione, e trovo nel suo spirito morale ciò che distingue nettamente l’informazione sul modo di diffonderlo e i mezzi per introdurlo nel mondo ( in breve: ciò che mi compete) da ciò che Dio fa a mio vantaggio. Esso non mi ingiunge dunque niente di nuovo, ma (qualunque sia la natura delle informazioni) può dare alle buone intenzioni nuova forza e nuova certezza. Tanto basta per il chiarimento dei passi della mia precedente lettera sulla separazione delle due parti, connesse ma dissimili, della Sacra Scrittura e sul modo di applicarle a me.

Il giudizio che Ella mi ha invitato ad esprimere intorno ai pensieri sulla fede e sulla preghiera (nei suoi Scritti miscellanei) consiste in quanto sto per dire. Il carattere essenziale ed eccellente della dottrina di Cristo sta proprio in questo: egli poneva la summa di ogni religione nell’essere integri con tutte le proprie forze nella fede, cioè in una fiducia incondizionata che Dio fornirà in seguito come complemento la parte di bene che non è in nostro potere. Questa dottrina della fede vieta ogni arrogante pretesa di sapere come Dio farà ciò e al tempo stesso la presuntuosa temerità di determinare i mezzi più conformi alla sua saggezza, di cercare di ottenere il suo favore sulla base di prescrizioni liturgiche. Dell’infinita illusione religiosa cui gli uomini sono in tutte le epoche inclini, essa non lascia altro che la fiducia che ciò avvenga, se solo, per quanto è in noi, ce ne renderemo non indegni con la nostra condotta.

I. Kant, Epistolario filosofico 1761-1800, a cura di O. Meo, Il Melangolo, Genova 1990, pp. 88-94.

Nota

1 Johann Kaspar Lavater (1741-1801) è un pastore zurighese, teologo, poeta, filosofo e noto cultore della fisiognomica, la “scienza” che si propone di dedurre dai tratti del volto e dalla struttura il carattere degli individui. In una lettera dell’aprile 1774, Lavater chiede a Kant un giudizio sulla sua opera, La mia vera opinione sulla Scrittura in merito alla forza della fede, della preghiera e dei doni dello Spirito Santo, appena pubblicata. In essa egli sostiene che Dio si rivela in modo del tutto speciale a uomini illuminati, che – toccati dai doni dello Spirito Santo – hanno testimoniato la loro fede nella Scrittura. Sostiene che è la fede nel Dio rivelato a portare agli uomini i doni dello Spirito Santo e a produrre le opere buone. Kant gli risponde in due tempi l’anno dopo, ribattendo punto per punto a queste tesi. In una lettera del 6 marzo 1776, Lavater ringrazia Kant per “gli istruttivi suggerimenti”, ma sottolinea tuttavia di pensarla diversamente su alcuni punti.

ANNO ACCADEMICO 2014-15 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO

Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999.

Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.

Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.

Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf)

Plotino (pdf)

L'altare della Vittoria e il crocifisso (pdf)

Fonti

- Kant Immanuel, Critica della ragion pura, 2005, Laterza

- Kant Immanuel, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, 2009, Carabba

- Kant Immanuel, Critica della ragion pratica e altri scritti morali, 2006, UTET

- Kant Immanuel, La metafisica dei costumi, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Scritti di storia, politica e diritto, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Guerra e pace. Politica, religiosa, filosofica, 2004, Diabasis

- Kant Immanuel, Primi principi metafisici della dottrina del diritto. Testo tedesco a fronte, 2005, Laterza

- Kant Immanuel, Critica del giudizio. Testo originale a fronte, 2006, Laterza

- Kant Immanuel, Storia universale della natura e teoria del cielo, 2009, Bulzoni

- Kant Immanuel, Primi principi metafisici della scienza della natura, 2004, Giardini

- Kant Immanuel, Il pragmatismo in sé, 2008, Acquaviva

- Kant Immanuel, La falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche, 2001, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel, Logica, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, Lezioni di etica, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, La religione entro i limiti della sola ragione, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, La fine di tutte le cose, 2006, Bollati Boringhieri

- Kant Immanuel, Il metodo nel pensiero, 2002, Canova Ediz. Scuola e Cultura

- Kant Immanuel, Per la pace perpetua, 2004, Armando Editore

- Kant Immanuel; Constant Benjamin, È lecito mentire?, 2009, Archinto

- Kant Immanuel, Antropologia pragmatica, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Scritti di filosofia della religione, 1989, Mursia (Gruppo Editoriale)

- Kant Immanuel, La pedagogia, 2009, Anicia

- Kant Immanuel, Immanuel Kant. Antologia di scritti pedagogici, 2004, Gabrielli Editori

- Kant Immanuel, L'arte di educare, 2001, Armando Editore

- Kant Immanuel, Lezioni di enciclopedia filosofica, 2002, Campanotto

- Kant Immanuel, Lezioni di psicologia, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, Saggio sulle malattie della mente. Testo a fronte tedesco, 2009, Ibis

- Kant Immanuel, De medicina corporis, 2007, Guida

- Kant Immanuel, Ragione e ipocondria, 1994, Edizioni 10/17

- Kant Immanuel, Sull'etica del suicidio. Dalle «Riflessioni» e «Lezioni» di Immanuel Kant con i «Preparativi di un infelice alla morte volontaria» di un anonimo del Settecento, 2003, Le Lettere

- Kant Immanuel, Annotazioni alle osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 2002, Guida

- Voltaire; Rousseau Jean-Jacques; Kant Immanuel, Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro, 2004, Mondadori Bruno

- Kant Immanuel, 2001, I sogni di un visionario. Spiegati coi sogni della metafisica, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

- Kant Immanuel, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, testo latino con trad. it a fronte, 2002, Storia e Letteratura

- Kant Immanuel, Logica di Vienna, 2000, Franco Angeli

- Kant Immanuel, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, 1996, Adelphi

- Kant Immanuel, Forma e principi del mondo sensibile e del mondo intellegibile, 1995, Rusconi Libri

- Baumgarten Alexander G.; Kant Immanuel, Il battesimo dell'estetica, 1997, ETS

- Kant Immanuel, Saggi sulla storia, 1972, Giuffrè

- Kant Immanuel, Realtà ed esistenza. Lezioni di metafisica: introduzione e ontologia, 1998, San Paolo Edizioni

- Verri Pietro; Kant Immanuel, Sul piacere e sul dolore. Immanuel Kant discute Pietro Verri, 1998, Unicopli

- Kant Immanuel, Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel; Heinrich Reimarus Johann A.; Starck Gustav V., Scritti polemici sulla matematica, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel; Kreutzfeld Johann G., Inganno e illusione. Un confronto accademico, 1998, Guida

- Kant Immanuel, Scritti sui terremoti, 1984, Edizioni 10/17

- Kant Immanuel, Il fondo Duisburg, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel, Opus postumum, 2004, Laterza

Download

- Le prime due Prefazioni alla Critica della ragion pura (pdf-zip)

- La critica della ragion pura (pdf-zip)

- Lezioni sui Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza (zip)

- La critica della ragion pratica (pdf-zip)

- Etica nel contesto “idealistico” trascendentale e assoluto (rtf-zip)

- Ontologia e teologia: rileggere Kant dopo Heidegger e Levinas (pdf-zip)

- Studi kantiani (pdf-zip)

- La formazione del criticismo nella Dissertazione del 1770 di Kant (pdf-zip)

- Dialettica trascendentale (rtf-zip)

- Dalla Critica della ragione pura all'idea di "una critica della ragione pura" (pdf-zip)

- Il problema del federalismo nel pensiero politico di I. Kant (rtf-zip)

- La riflessione sul male in Kant (rtf-zip)

- La concezione del tempo in Kant (pdf-zip)

- La filosofia politica di Kant (rtf-zip)

- La rivoluzione francese e la libertà di Kant (pdf-zip)

- Per la pace perpetua (pdf-zip)

- Crescita della conoscenza e fallibilismo (pdf-zip)

- Ragione e sentimento tra Shaftesbury e Kant precritico (pdf-zip)

- Sui paralogismi della Ragion pura nella Critica kantiana (pdf-zip)

- Prove logiche dell’esistenza di Dio da Anselmo d’Aosta a Kurt Gödel. Storia critica degli argomenti ontologici (pdf-zip)

- Il problema della famiglia in Kant (pdf-zip)

- L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale (pdf-zip)

- Presentazioni in pps delle Critiche di Kant (zip)